HTML

-

以往区域地质调查成果认为华北北部云岗盆地缺失三叠系,而最新的1∶5万史家屯测区区域地质调查报告在云岗盆地羊圈头剖面上段发现下三叠统刘家沟组,早前的1∶20万区域地质图平鲁幅填图成果一直将此套地层划归为中二叠统上石盒子组[1]。为解决争议并确定这个新认识的可靠性,本次研究对羊圈头剖面进行实测考察,并与华北中北部其他同时代地层剖面进行岩石地层对比,同时选取争议点层位的砂岩样品进行碎屑锆石测年。

石盒子组最早于1922年在山西太原东山陈家峪石盒子沟命名[1],岩性特征为灰绿色砂岩夹黄绿、紫红色泥岩,含丰富的植物化石。1∶5万史家屯幅区调成果根据石盒子组所含动、植物化石的发育特征,将其归属于中—上二叠统,即本组下段为中二叠统,上段为上二叠统。

以往确定地层时代归属的方法主要是依据地层岩性组合、所含古生物化石以及地层接触关系等方法来判定,由于缺少精确的同位素年代学分析,导致不同地区相应层位地层的时代归属争议不断。近年来,随着单矿物U-Pb定年方法和精度的进步,极大地实现了年代学数据的准确获取。锆石既具极强的抗化学和物理风化能力,又具很高的封闭温度,成为年代学物源示踪的首选。此外,沉积岩中最年轻碎屑锆石年龄与其所在地层的沉积年龄相近,因此可利用它来约束地层最大沉积年龄[2]。也就是说,如果沉积盆地接受碎屑补给连续沉积,而源区同时也存在连续的岩浆活动,那么沉积岩中最年轻锆石年龄可以近似等于地层的实际沉积年龄。

鉴于地层时代归属划分方案的正确性对于理解华北地块二叠纪—三叠纪构造背景具有重要意义,本文对云岗盆地开展沉积岩石学及同位素年代学研究,进行碎屑锆石U-Pb同位素定年,对地层沉积年龄进行年代学约束,并从地层岩性和岩相组合方面,对比云岗盆地马道头和羊圈头剖面石盒子组与府谷、宁武盆地刘家沟组,重新厘定该套地层的时代归属,为区内以往地层时代划分方案提供年代学佐证。

-

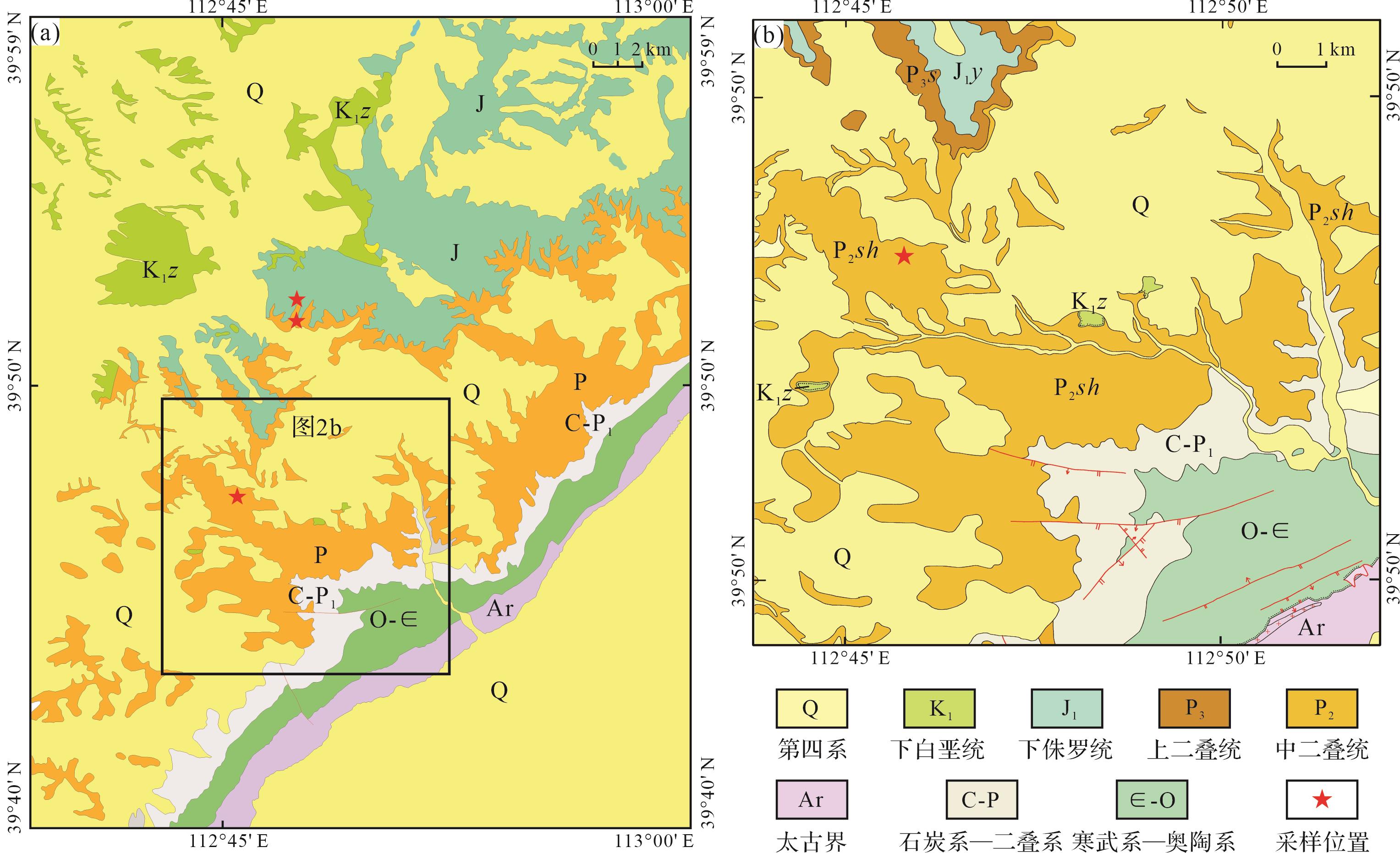

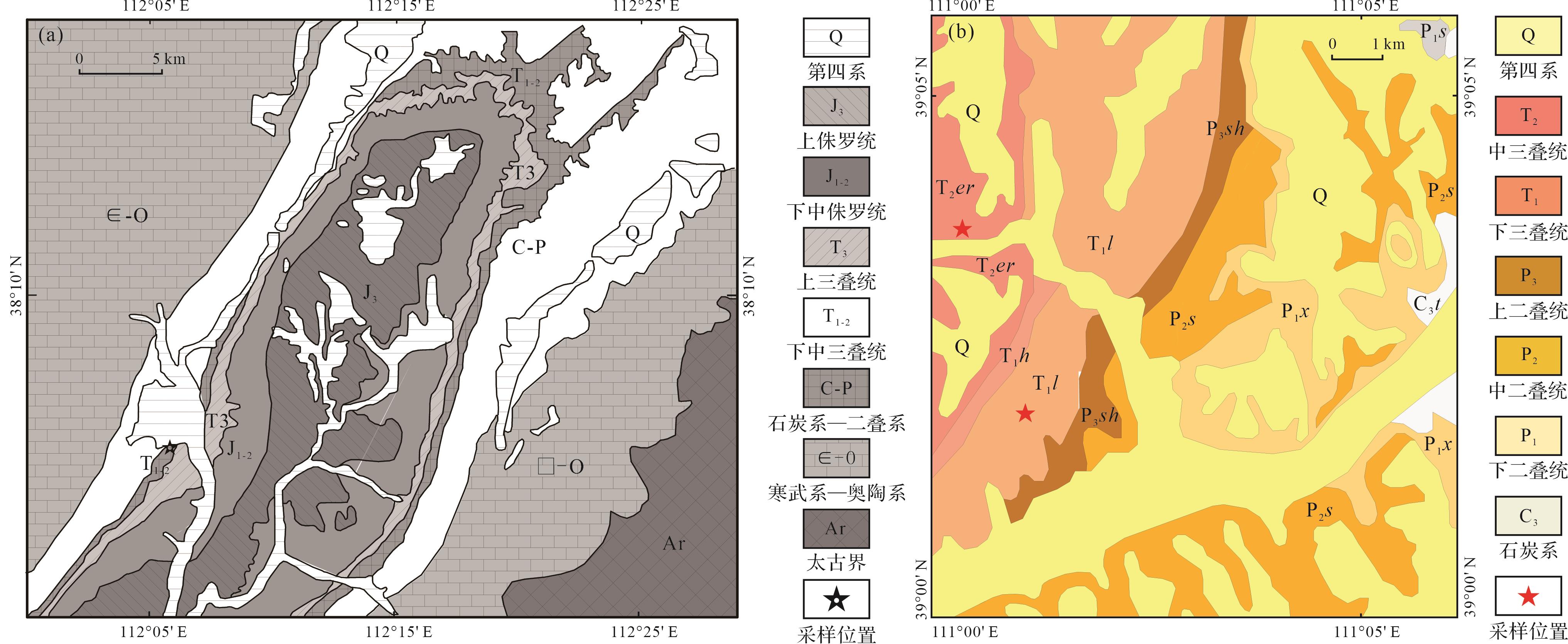

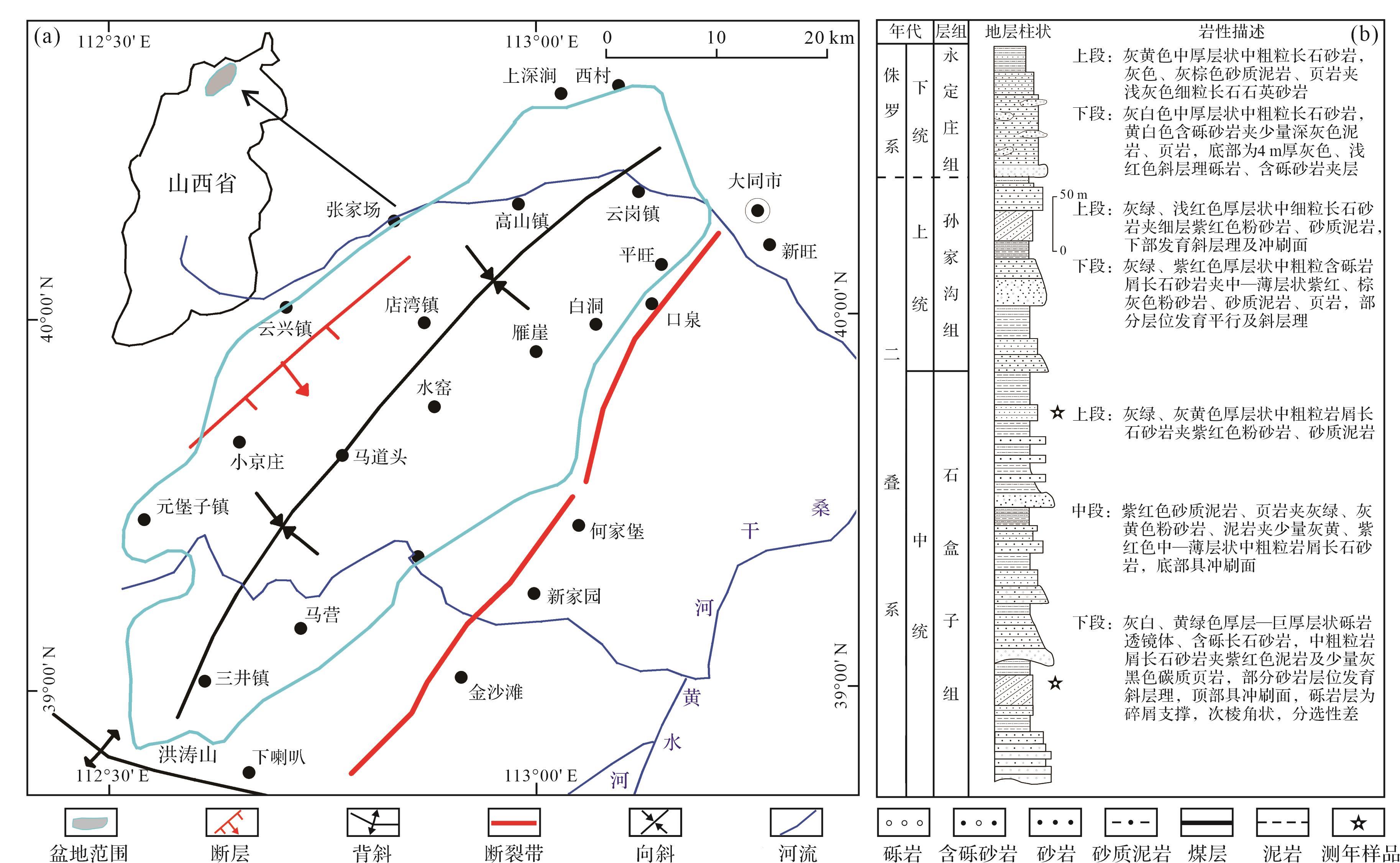

云岗盆地位于华北地块北部,阴山造山带以南,山西块体北部,为一北东—南西展布的不对称向斜,东南翼陡,地层倾角20°~60°,西北翼缓,地层倾角5°~15°。盆地东以口泉—鹅毛口断裂为界与大同新生代裂陷盆地相隔,北以青磁窑断裂为界,南以洪涛山背斜为界与宁武盆地相邻(图1a)。盆地显生宙地层自老至新依次为早古生代寒武纪—奥陶纪碳酸盐岩、晚古生代石炭纪—二叠纪海陆交互相碎屑沉积岩、中生界陆相杂色、红色碎屑岩及新生代松散层,地层出露西北新、东南老。侏罗系作为中生代的主要沉积单元,在盆地广泛分布,并不整合覆盖在上二叠统或更老地层之上。

Figure 1. Simplified structural sketch (modified from reference [3]) and stratigraphic column of the Late Paleozoic and Early Mesozoic strata in the Yungang Basin

云岗盆地构造发育不均衡,东南部构造较复杂、西北部简单。盆地晚古生代—早中生代地层由老到新为上石炭统本溪组、太原组、二叠系山西组、石盒子组、孙家沟组、侏罗系永定庄组、大同组、云岗组(图2a,b)。本次在盆地东南部羊圈头及马道头实测剖面总厚约650 m,包括石盒子组、孙家沟组及永定庄组(图1b)。

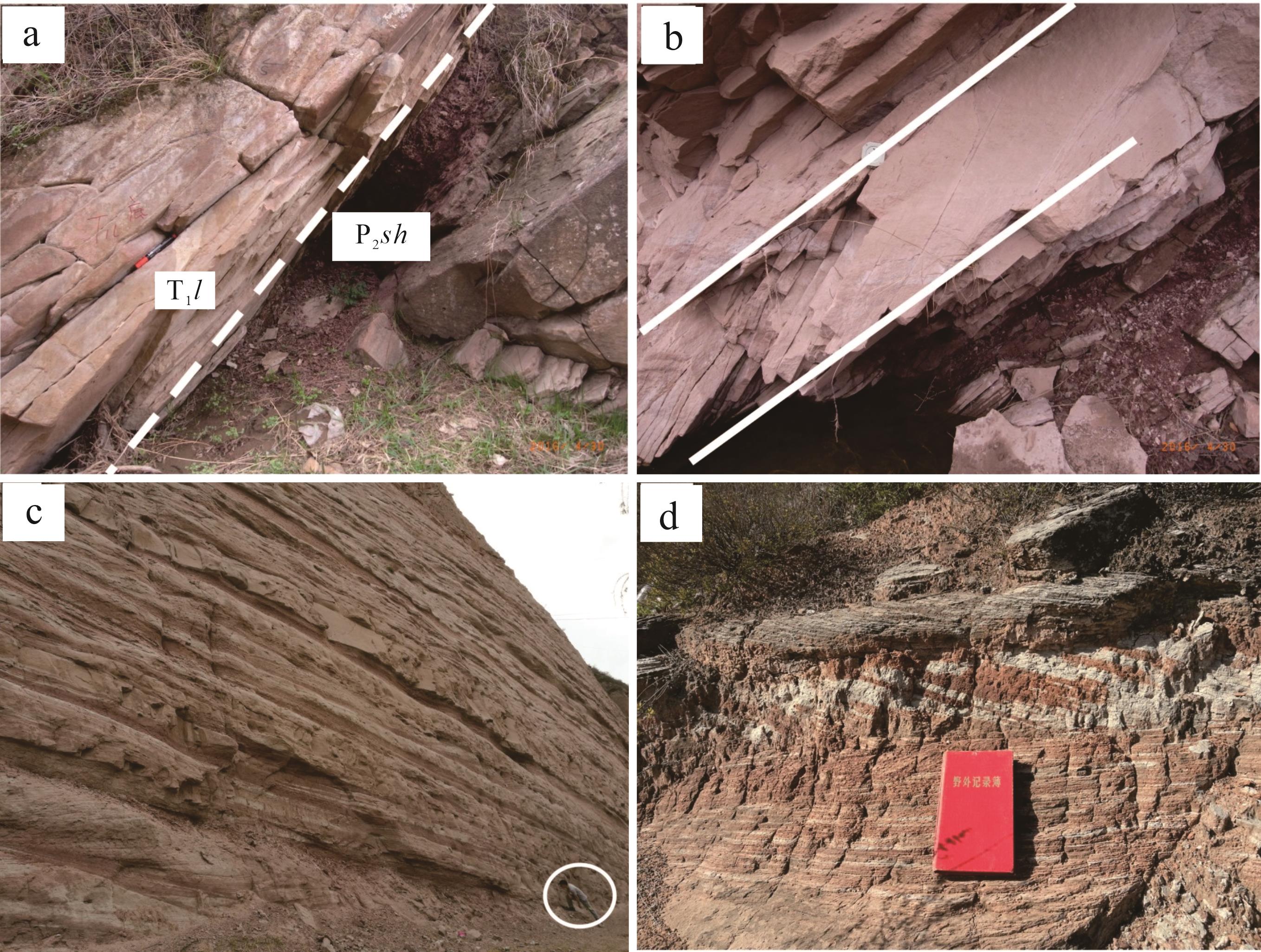

石盒子组按岩性组合特性划分为上中下三段。下段、上段主要由黄绿到灰绿色厚层状中—粗粒长石砂岩夹薄层紫红色砂质泥岩及少量含砾砂岩或砾岩。下段较发育巨厚砾岩层(图3f~h),层数多且厚度大,砾岩以颗粒支撑为主,填隙物为次一级砂粒及黏土杂基,次棱角状,分选较差,砾径2~10 cm,砾石成分主要为石英砂岩、碳酸盐岩、燧石、石英岩,含量介于50%~70%。此外,下段还发育少量灰黑色碳质页岩,部分砂岩斜层理发育,底部具冲刷面。石盒子组中段以紫红色中厚层平行层理砂质泥岩、页岩为主,夹灰黄、灰绿色粉砂岩、泥岩及少量紫红、灰黄色中—薄层中粗粒长石石英砂岩,底部可见冲刷面。上二叠统孙家沟组主要为紫红色中厚层状粉砂岩及泥岩(图3a),夹少量细砂岩透镜体,与下伏石盒子组整合接触。下侏罗统永定庄组不整合覆盖在上古生界地层之上,上段为河湖相灰黄、灰色中厚层状粗—中粒长石砂岩,棕灰色、灰色砂质泥岩夹浅灰色细粒长石石英砂岩,下段主要为浅灰色中厚层中粗粒长石砂岩,黄色、浅灰色含砾砂岩夹数层杏黄色、灰色粉砂岩、砂质泥岩,底部含有1~2 m厚的浅红色、灰色砾岩及含砾粗砂岩,斜层理较发育(图3d,e,i)。

-

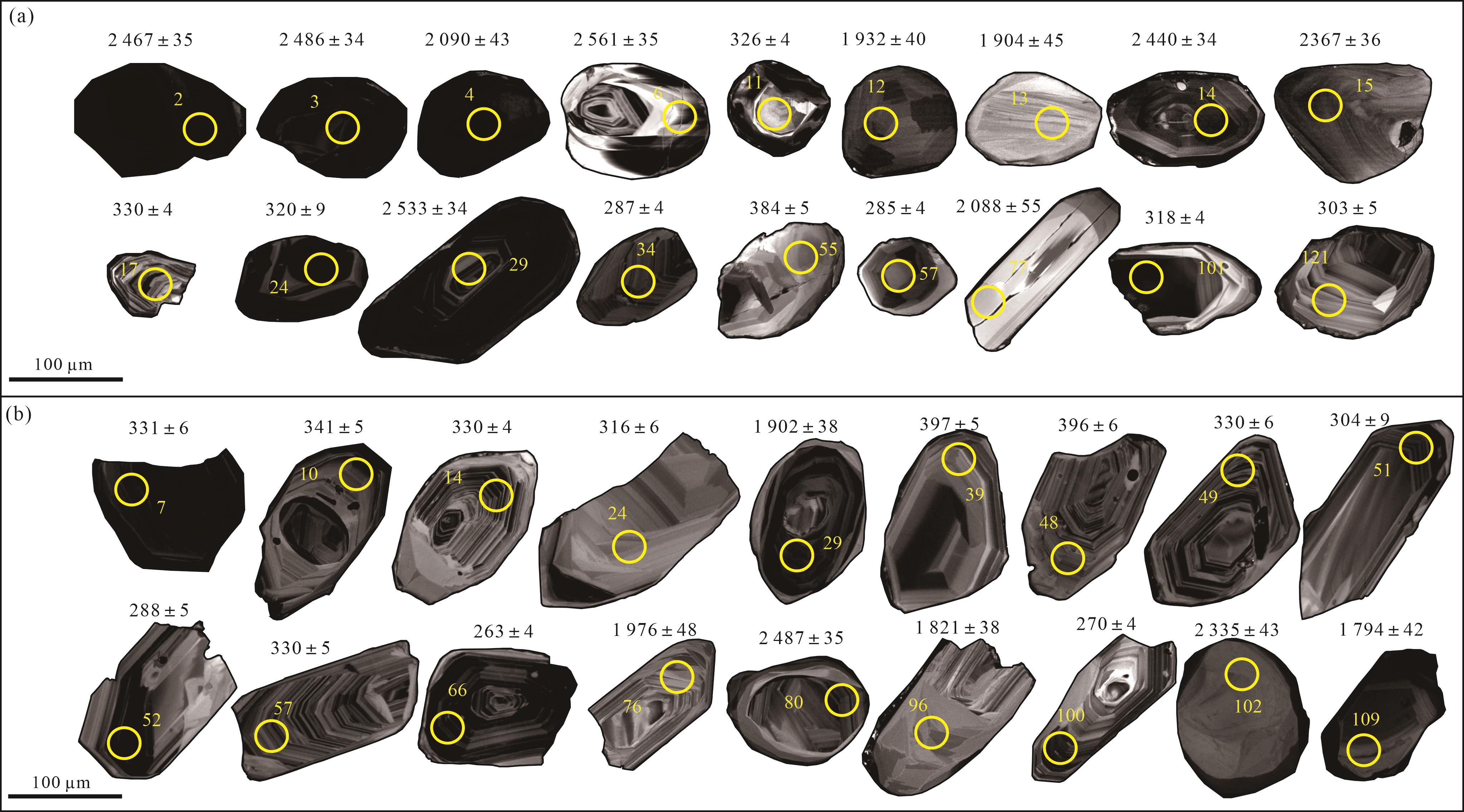

本次研究分别在羊圈头剖面争议点层位及马道头剖面石盒子组地层采集砂岩样品(Sh13、Sh32),并进行碎屑锆石U-Pb年龄测试。羊圈头剖面位于左云县羊圈头西约1.5 km的山坡(112°45′59″ E,39°47′58″ N),马道头剖面位于马道头村东北约1.7 km的山坡(112°47′10″ E,39°52′31″ N),具体位置见图2星号采样处。砂岩样品(Sh13)为紫红色中细粒长石砂岩,泥质胶结,磨圆度较好,分选中等;样品(Sh32)为黄绿色中细粒长石砂岩,填隙物为钙质胶结物及黏土杂基,分选中等,磨圆度较好。

样品的破碎、筛选、重液及磁选、锆石挑选及制靶工作在河北廊坊诚信地质服务有限公司完成,U-Pb同位素测年是在西北大学大陆动力学国家重点实验室完成的。测试设备为LA-ICP-MS (Agilent7500a),193-nm激光发射器(GeoLas200M)的激光剥蚀斑束直径20 μm,频率10 Hz,单点剥蚀采样。年龄计算外标为标准锆石91500,U、Th及Pb含量计算使用NIST610标准[4]。微量元素和U-Pb年龄计算使用GLITTER 4.0程序。使用206Pb/207Pb值计算年龄大于1 000 Ma的锆石,使用206Pb/238U值计算年龄小于1 000 Ma的锆石。笔者借助锆石阴极发光照片及透、反射光照片,分别在样品Sh13、Sh32随机挑选了160个、123个锆石测点进行测年,最终选择了年龄谐和度大于90%且Pb校正率小于2%的测点。年龄谐和图、均方图及密度分布图使用ISOPLOT软件(4.15)[5]。

-

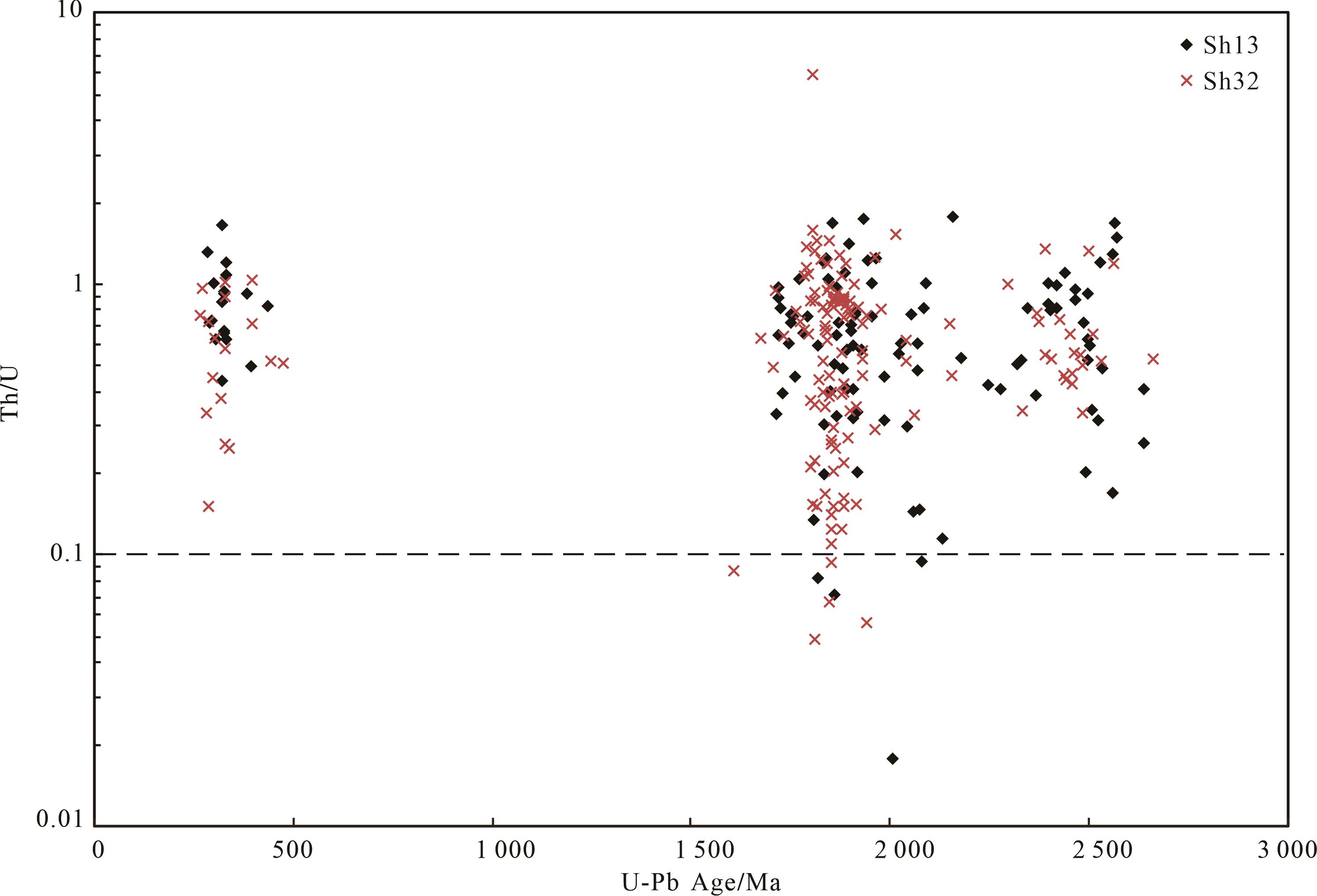

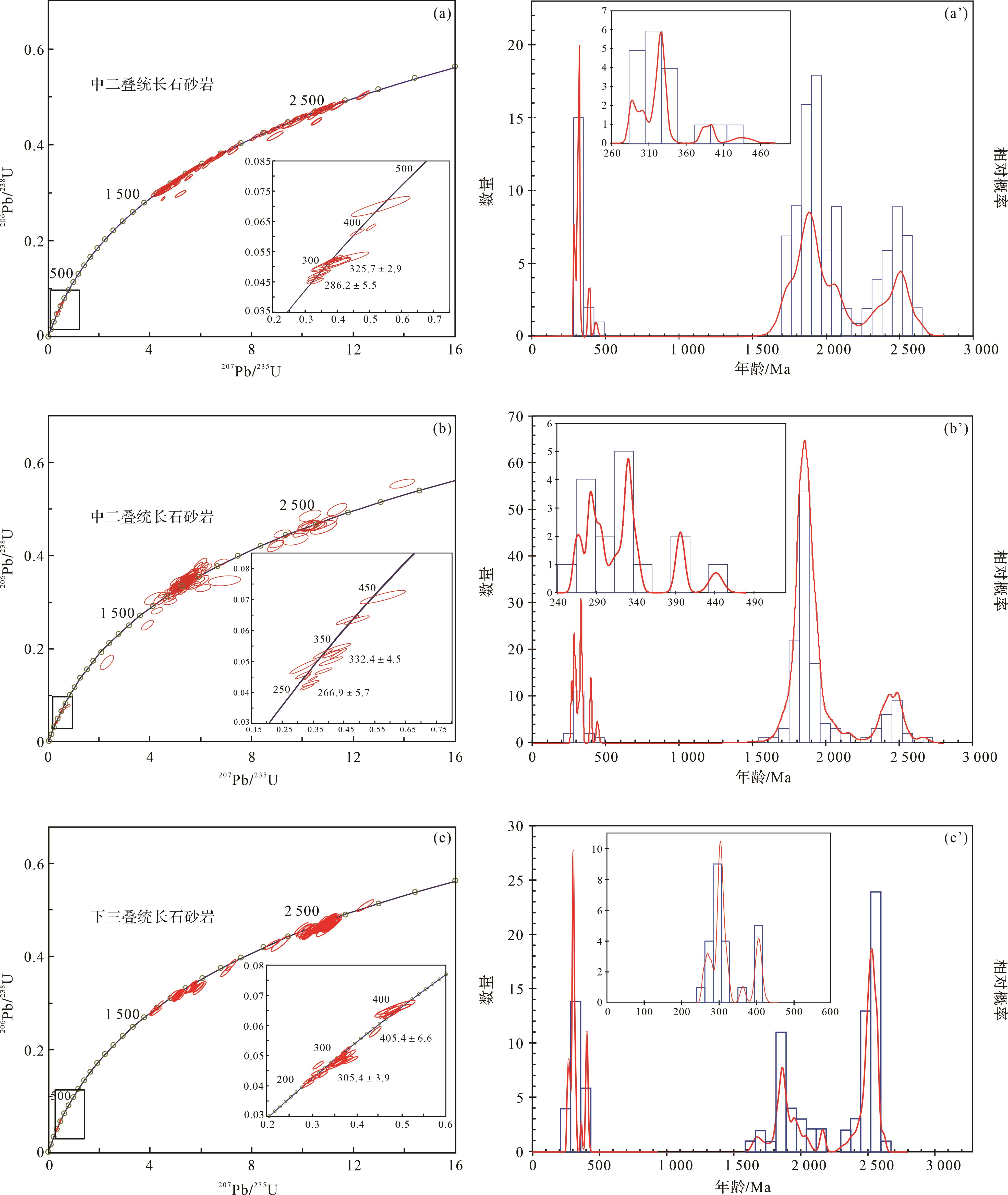

从样品中的代表性锆石阴极发光(CL)图片(图4)中可以看到,锆石长度介于50~250 μm,颜色灰暗,具振荡环带或均质结构。前寒武纪锆石为次棱角状—次圆状,显生宙锆石则主要为棱角状,半自形至自形。除4颗锆石以外,其余锆石Th/U比均大于0.1(图5),具岩浆成因的特点。从碎屑锆石U-Pb谐和图以及年龄概率密度直方图(图6)中可以看到,绝大多数年龄数据均落在谐和曲线上。碎屑锆石U-Pb年龄数据见补充材料1。

从石盒子组下段长石砂岩样品Sh13中随机挑选了122颗锆石,共测试了123个点,其中116个测点的年龄谐和度大于90%(图6a)。主要年龄结果分三组:2 640~2 249 Ma、2 179~1 713 Ma、436~285 Ma,占比分别为26%、59%、15%,峰值年龄分别为2.5 Ga、1.8 Ga、326 Ma(图6b)。其中三颗最年轻锆石(291.3 Ma、287.2 Ma、285.4 Ma)的加权平均年龄为288.0±4.7 Ma,将石盒子组最大沉积年龄约束到中二叠世。

同时从石盒子组上段长石砂岩样品Sh32中随机挑选了160颗锆石,共测试160个点,其中145个点的年龄谐和度大于90%(图6c)。年龄组成主要分为三组:2 665~2 300 Ma(22点,占比15%)、2 155~1 606 Ma(107 点,74%)、441.7~263.5 Ma(16点,11%),主要峰值年龄为1.8 Ga,次要峰值年龄为2.5 Ga及332 Ma(图6d)。其中三颗最年轻锆石(280.5 Ma、270.4 Ma、263.5 Ma)加权平均年龄为272.8±4.3 Ma,同样接近中二叠世最大沉积年龄。

另外,之前在云岗盆地南边相邻宁武盆地三叠系刘家沟组也做了碎屑锆石测年工作,选择刘家沟组底部长石砂岩样品(Tl1)共测试了100锆石测点,其中93个测点的年龄谐和度大于90%(图6e)。主要年龄组成也分为三组,2 621~2 324 Ma(46%)、2 169~1 661 Ma(28%)及409~258 Ma(26%),与石盒子组两样品主要峰值年龄1.8 Ga不同的是,刘家沟组样品主要峰值年龄为2.5 Ga,次要峰值年龄为1.8 Ga和305 Ma(图6f)。三颗最年轻锆石(269.5 Ma、264.9 Ma、257.5 Ma)的加权平均年龄为264.3±5.5 Ma。

2.1. 采样与分析测试方法

2.2. 分析结果

-

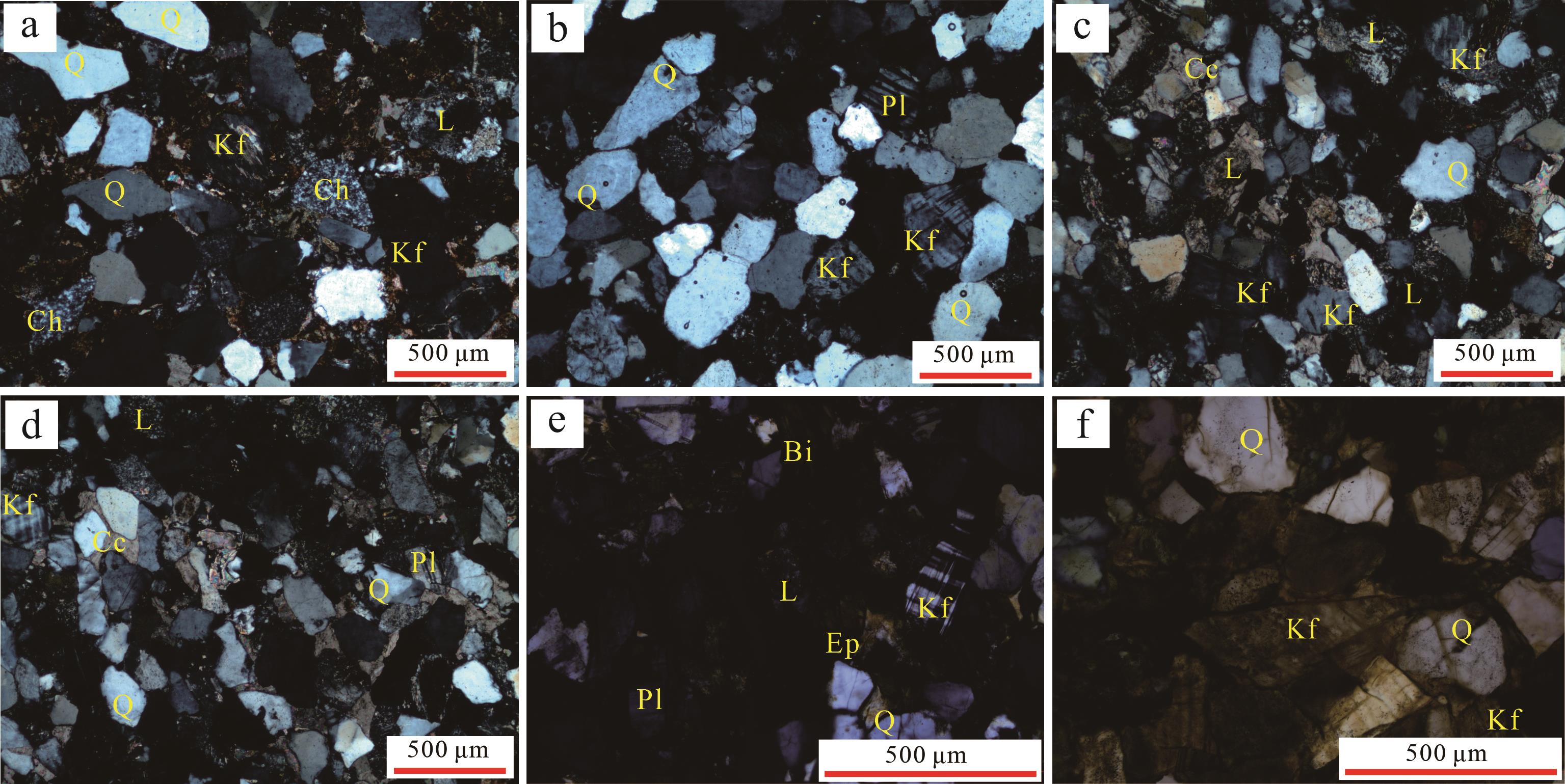

在云岗盆地羊圈头、马道头剖面系统采集了二叠系石盒子组、孙家沟组砂岩样品(表1),具体采样位置见图2;选取代表性层位砂体制作7张薄片,使用偏光显微镜统计砂岩碎屑组分,每张薄片统计300个以上的碎屑颗粒,参照曾允孚等[6]砂岩分类方案,确定石盒子组、孙家沟组的砂岩主要类型为长石砂岩及岩屑长石砂岩(表2)。孙家沟组长石砂岩、岩屑长石砂岩多为紫红、浅红色(图3b),主要为细粒结构,个别为中粒结构,分选较好,碎屑颗粒镜下多为次棱角—次圆状,填隙物主要为钙质胶结物及黏土杂基。石盒子组长石砂岩的新鲜面多为黄绿、灰绿色,个别呈浅红色,多数为中—粗粒,少量为细粒、含砾粗粒结构,少数砂岩层底部含有砾级碎屑(图3f~h),部分砂体具板状、槽状交错层理,碎屑颗粒多呈次棱角—次圆状,分选一般,泥质胶结,少数为钙质胶结。骨架颗粒成分(表2)石英为主,其中单晶石英含量介于26.0%~60.2%,多晶石英石英2.0%~20.5%,长石次之(21.0%~66.7%),少量的燧石(3.5%~6.9%)及花岗岩屑(2.0%~5.8%),粉砂岩及泥岩岩屑(1.8%~5.3%),变质岩屑1.7%,及极少量云母碎片(0~1.3%)(图7a,b)。

顺序 样品编号 采集位置 系 组 岩性 备注 1 P3 112°46′00″ E39°48′03″ N 二叠系 石盒子组 黄绿色中粒长石砂岩 云岗 2 P5 112°45′50″ E39°48′09″ N 二叠系 石盒子组 灰绿色中—粗粒长石砂岩 云岗 3 P8 112°45′45″ E39°48′15″ N 二叠系 石盒子组 紫红色细—中粒长石砂岩 云岗 4 P15 112°45′40″ E39°48′19″ N 二叠系 石盒子组 黄绿色中—粗粒长石砂岩 云岗 5 P19 112°44′55″ E39°48′37″ N 二叠系 石盒子组 灰黄色粗粒长石砂岩 云岗 6 P23 112°46′55″ E39°52′20″ N 二叠系 孙家沟组 紫红色细粒岩屑长石砂岩 云岗 7 P26 112°47′02″ E39°52′23″N 二叠系 孙家沟组 灰红色细粒长石砂岩 云岗 8 T1 111°00′30″ E39°00′50″ N 三叠系 刘家沟组 浅红色细粒岩屑长石砂岩 府谷 9 T3 111°00′27″ E39°00′57″ N 三叠系 刘家沟组 浅红色细粒岩屑长石砂岩 府谷 10 T5 111°00′26″ E39°01′05″ N 三叠系 刘家沟组 灰红色中—细粒长石砂岩 府谷 11 T8 111°00′25″ E39°01′18″ N 三叠系 刘家沟组 紫红色细粒岩屑长石砂岩 府谷 12 T11 111°00′25″ E39°01′23″ N 三叠系 刘家沟组 肉红色中粒长石砂岩 府谷 13 T13 111°00′26″ E39°01′35″ N 三叠系 刘家沟组 浅红色细粒长石砂岩 府谷 14 T15 111°00′24″ E39°01′39″ N 三叠系 刘家沟组 浅红色细粒长石砂岩 府谷 Table 1. Locations and lithology of the samples from the Yungang and Fugu Basins

时代 层号 厚度/m 岩石名称 砂岩骨架颗粒成分及其含量/% 孙家沟组 26 2.3 浅红色细粒长石砂岩 单晶石英(52.0),多晶石英(10.5),长石(30.0),燧石(3.5),花岗岩屑(2.0),粉砂岩屑(2.0) 23 1.5 紫红色细粒岩屑长石砂岩 单晶石英(60.2),多晶石英(7.8),长石(21.0),花岗岩屑(2.6),泥质粉砂岩屑(5.0),变质岩屑(1.7),绿帘石(1.7) 石盒子组 19 7.5 灰黄色中粒长石砂岩 单晶石英(39.1),多晶石英(11.2),长石(34.8),燧石(3.7),花岗岩屑(5.8),粉砂岩屑(4.1),云母(1.3) 15 4.5 黄绿色中粗粒长石砂岩 单晶石英(45.8),多晶石英(20.5),长石(22.8),燧石(6.9),花岗岩屑(2.2),粉砂岩屑(1.8) 8 20.0 紫红色中细粒长石砂岩 单晶石英(26.0),多晶石英(2.0),长石(66.7),粉砂岩屑(5.3) 5 8.3 灰绿色中粗粒长石砂岩 单晶石英(40.0),多晶石英(3.0),长石(52.0),花岗岩屑(2.0),泥质粉砂岩屑(3.0) 3 13.5 黄绿色中粒长石砂岩 单晶石英(40.2),多晶石英(16.8),长石(28.8),燧石(5.2),花岗岩屑(4.7),泥岩+粉砂岩屑(3.3),云母(1.0) Table 2. Skeleton particle composition of the Middle-Upper Permian sandstones in the Yungang Basin

-

为了与邻区盆地刘家沟组进行岩性对比,笔者在府谷县阴塔村剖面以及宁武县孙家沟剖面逐层采集了三叠系下统刘家沟组砂岩样品,具体采样位置见图8,并选取其中代表性砂体磨制薄片。在显微镜下进行砂岩碎屑组分的鉴定统计,结果显示刘家沟组砂岩类型主要为岩屑长石砂岩及长石砂岩(表3)。

时代 层号 厚度/m 岩石名称 砂岩骨架颗粒成分及其含量/% 宁武盆地 刘家沟组 13 31.0 紫红色中细粒岩屑长石砂岩 单晶石英(66.7),多晶石英(5.5),长石(17.0),花岗岩屑(3.4), 泥质粉砂岩屑(3.7),变质岩屑(1.8),石榴子石(0.9), 11 42.5 肉红色中细粒岩屑长石砂岩 单晶石英(56.5),多晶石英(13.4),长石(18.3),燧石(6.8), 花岗岩屑(3.2),粉砂岩屑(13.1),绿帘石(0.8),石榴子石(0.6) 9 50.5 紫红色细粒岩屑长石砂岩 单晶石英(64.3),多晶石英(9.0),长石(16.1),燧石(5.6), 粉砂岩屑(4.4),绿帘石(0.3),云母(0.3) 5 15.6 灰红色细粒岩屑长石砂岩 单晶石英(52.9),多晶石英(10.5),长石(25.0),燧石(1.5), 花岗岩屑(1.9),粉砂岩屑(5.8),云母(2.4) 4 19.5 灰红色中粒长石砂岩 单晶石英(51.2),多晶石英(15.8),长石(21.0), 花岗岩屑(7.5),泥质粉砂岩屑(4.5), 2 38.0 肉红色中细粒长石砂岩 单晶石英(64.7),多晶石英(9.7),长石(19.4),燧石(3.2),花岗岩屑(1.7),粉砂岩屑(1.3) 刘家沟组 15 15.5 浅红色细粒长石砂岩 单晶石英(39.2),多晶石英(5.7),长石(48.1), 花岗岩屑(4.5),泥质粉砂岩屑(2.5) 府谷盆地 13 35.0 灰红色细粒长石砂岩 单晶石英(49.0),多晶石英(1.0),长石(45.0), 花岗岩屑(1.0),粉砂岩屑(3.0),绿帘石(1.0) 11 60.0 肉红色中粒长石砂岩 单晶石英(45.7),多晶石英(3.1),长石(43.0), 花岗岩屑(3.5),泥质粉砂岩屑(3.5),云母(1.2) 8 9.5 紫红色细粒岩屑长石砂岩 单晶石英(60.9),多晶石英(5.1),长石(21.0), 花岗岩屑(6.5),粉砂岩屑(5.5),云母(1.0) 5 21.5 灰红色中细粒岩屑长石砂岩 单晶石英(62.2),多晶石英(7.0),长石(18.0), 花岗岩屑(4.3),泥质粉砂岩屑(3.3),变质岩屑(3.2),云母(2.0) 3 5.4 浅红色细粒岩屑长石砂岩 单晶石英(61.0),多晶石英(4.0),长石(21.0),燧石(2.0),花岗岩屑(4.8),粉砂岩屑(5.0),变质岩屑(2.2), 1 12.5 浅红色细粒岩屑长石砂岩 单晶石英(55.3),多晶石英(4.0),长石(26.8),花岗岩屑(4.4),泥岩+粉砂岩屑(8.5),云母(1.0) Table 3. Skeleton particle composition of the Triassic Liujiagou Formation sandstones in the Ningwu and Fugu Basins

刘家沟组岩屑长石砂岩、长石砂岩新鲜面多数呈肉红色、浅红色、紫红色,少数为灰色,多数为中—细粒结构,个别为粗粒结构,厚层砂岩多数可见正粒序层理, 与下伏砂质泥岩、泥岩冲刷接触,砂体多发育槽状、板状交错层理,少数发育平行层理(图9b,d)。碎屑颗粒多呈次棱角—次圆状,分选一般,泥质胶结为主,孔隙式填充。骨架颗粒成分(表3)显示:单晶石英含量最高(39.2%~66.7%),多晶石英高达15.8%,长石含量次之,介于16.1%~48.1%,含花岗岩屑(1.0%~7.5%)、泥质及粉砂岩屑(1.3%~13.1%)、燧石(1.5%~6.8%)、变质岩屑(0~3.2%),及少量的云母(0~2.4%)(图7c~f)。

3.1. 二叠系石盒子组、孙家沟组砂岩

3.2. 三叠系刘家沟组砂岩

-

根据1∶5万史家屯幅区调成果在云岗盆地羊圈头剖面上段识别出刘家沟组的具体位置,本次对羊圈头村西山顶厚层砾岩层(图10a)之下的一层中粗粒长石砂岩(Sh13)进行碎屑锆石U-Pb定年。116个谐和度大于90%的锆石中,三颗最年轻锆石给出了288.0±4.7 Ma的加权平均年龄,将地层最大沉积年龄约束到中二叠世。同时,也对马道头剖面石盒子组上段长石砂岩层(Sh32)进行了测年工作,145个点的年龄谐和度大于90%的锆石中,三颗最年轻锆石的加权平均年龄为272.8±4.3 Ma。两组样品最新年龄结果与前人通过地层中古生物化石判定的时代一致[1],也与前人在邻区太原西山盆地石盒子组获得的最年轻碎屑锆石测年结果一致[7⁃8]。同时,通过对比宁武盆地(图8a)三叠系刘家沟组底部砂岩碎屑测年结果发现,93个谐和度大于90%的锆石中,三颗最年轻锆石(269.5 Ma、264.9 Ma、257.5 Ma)给出了更年轻的加权平均年龄(264.3±5.5 Ma)。且三组样品所在层位越年轻其最年轻锆石年龄呈现越来越小的趋势。石盒子组两组样品主要峰值年龄为1.8 Ga,而刘家沟组样品主要峰值年龄为2.5 Ga。岩石地层对比方面,我们发现羊圈头剖面上段岩性特征是以黄绿、灰绿色中—厚层状中粗粒砂岩为主,夹数层灰紫红色砂质泥岩及粉砂岩,并在顶部发育数层巨厚含砾砂岩、砾岩层,砾石成分主要为石英砂岩、碳酸盐岩、石英岩(图10b~d)。岩相组合、岩性特征可与盆地内马道头剖面的石盒子组相对比(图10e,f),而非府谷、宁武、沁水以及太原西山盆地刘家沟组的显著特征,即大量发育中—厚层状浅红色中细粒长石砂岩(图9)。因此,综合碎屑锆石年龄结果及地层岩相组合、岩性对比分析,此套地层实为上石盒子组。

那么紧邻阴山带南缘的云岗盆地为何缺失三叠系,而其南部宁武盆地、西南部府谷地区同属华北中北部却广泛发育三叠系,缺失地层究竟是由于沉积后遭受剥蚀还是隆升而未沉积?府谷、宁武盆地三叠系主要为河流相碎屑沉积,府谷地区位于鄂尔多斯盆地东北缘,其下中三叠统与宁武盆地同期地层可对比,且野外勘查两盆地时均未发现边缘相沉积,很可能曾经均是鄂尔多斯三叠系原型盆地的组成部分。近年来关于鄂尔多斯原型盆地恢复与重建的研究[9⁃12]认为,太行山脉所在范围也位于鄂尔多斯原型盆地东部范围内。刘东娜[3]通过对云岗盆地口泉沟区域山西组、大原组砂岩进行磷灰石、锆石裂变径迹分析,并利用地层沉积速率及残留厚度恢复地层剥蚀厚度,发现盆地曾经接受过厚达700 m的三叠系沉积,受后期构造运动影响盆地整体挤压抬升并遭受剥蚀,不仅将三叠系沉积剥蚀殆尽,下伏地层也遭受不同程度的剥蚀。

之前的研究通过获得的云岗、宁武盆地二叠系—三叠系岩性特征及锆石U-Pb测年结果,以及大量收集的华北地块众多盆地同时期地层展布特征及同位素年代学数据,建立了年代地层格架,也发现华北北部广泛沉积了早中三叠世地层[13⁃14]。近年来对华北北缘三叠纪岩浆活动特征及构造背景方面的研究表明,早三叠世—晚三叠世早期火成岩具有后碰撞岩浆作用的特点,与中亚造山带碰撞后的伸展及岩石圈的拆沉有关[15⁃20]。邵济安等[21]报道了侵位于大同地区石炭系—二叠系地层的煌斑岩Rb-Sr等时线年龄(229±11 Ma),代表了伸展环境下的产物。

因此,推测早中三叠世华北中北部及北侧物源区处于碰撞后伸展环境,中北部云岗、宁武、府谷等地广泛沉积了三叠纪地层。随后至晚三叠世晚期,华北中北部发生了区域构造转换及广泛的内陆造山运动[11⁃12,22]。野外勘查时发现云岗盆地口泉、羊圈头、马道头等地的下侏罗统永定庄组不整合超覆于古生界二叠系、石炭系,甚至更老地层之上,一直延续到阴山带南缘。在大同市七峰山以南区域永定庄组下伏地层为二叠系,在七峰山至拖皮沟一带下伏地层为石炭系,往北到云岗沟以北一带下伏地层变更为更老的寒武系[1]。与此同时,我们发现阴山造山带南缘的包头、石拐盆地、燕山带南缘的凌源、朝阳盆地下侏罗统地层与下伏地层也呈角度不整合接触,并发育了底砾岩、古风化壳、逆冲断层等构造[23⁃25]。云岗盆地三叠系的缺失、区域性角度不整合的发现以及河北承德、滦平、北京西山等地上三叠统发育的磨拉石沉积[9,26],记录了华北中北部及北缘的挤压隆升过程,可以推断晚三叠世期间华北地块曾发生过一期强烈的构造事件,导致区域构造体制由伸展环境转变为挤压环境,致使华北北缘阴山—燕山带强烈隆升、逆冲推覆以及华北中北部整体挤压抬升,进而剥蚀了云岗盆地的三叠系。

-

通过地层岩相组合、岩性对比及同位素年代学综合研究,云岗盆地羊圈头剖面上段识别的所谓刘家沟组与马道头剖面上石盒子组具有相似的岩相组合、岩性特征,同时碎屑锆石测年结果也将地层最大沉积年龄约束到中二叠世,即史家屯幅区调成果认定的刘家沟组实际属于上石盒子组。推测晚三叠世期间华北北部及北缘造山带发生了强烈的挤压抬升,导致华北北部诸盆地发育磨拉石沉积建造以及包头、大同、云岗、朝阳等地发生隆升或褶皱冲断等构造作用,造成众多盆地三叠系遭受剥蚀,后期又被下侏罗统地层不整合覆盖。

附表1 云岗盆地二叠系砂岩样品碎屑锆石U-Pb测年数据表.docx

附表1 云岗盆地二叠系砂岩样品碎屑锆石U-Pb测年数据表.docx

|

|

DownLoad:

DownLoad: