HTML

-

冲积扇相作为我国七大碎屑岩储集层沉积类型之一,其原始总储量约占我国总开发储量的6.4%[1],是一类重要的油气储集体。目前,我国已经发现许多勘探潜力巨大的冲积扇砂砾岩油藏,如辽河盆地曙光油田南部冲积扇油藏[2]、吐哈盆地鄯勒冲积扇油藏[3]等,其中准噶尔盆地玛湖凹陷特大型砂砾岩油藏[4]的发现指示出砾质冲积扇的良好勘探前景。但是,砾质冲积扇演化过程复杂、储层非均质性强、储集层质量普遍较差的特点[5],使传统的储层研究方法已经不能满足对砾质冲积扇勘探开发的需求。

储层构型是控制储层非均质性的主要因素[6],该方法的提出为储层的精细研究和定量预测提供了系统的研究思路。目前不同的学者对冲积扇构型进行了各类各样的研究,包括构型要素特征、构型模式、演化过程、构型的控制因素(构造活动、物源区母岩性质等),使基于冲积扇沉积构型对储集层质量等方面的研究得以逐步深化,极大地推动了冲积扇储层勘探开发的进展[7⁃11]。总体上, 冲积扇储集层内部高孔渗的部位对应扇中辫流水道、辫流砂砾坝、片流砾石体、槽流砾石体和扇根流沟等构型单元,扇根砂砾坝及扇缘径流水道次之,扇缘漫流质量最差,扇中内带的开发潜力最大[11⁃14]。但是由于不同类型的冲积扇沉积构型差异较大,沉积机制的差异使各类冲积扇具有不同的储层质量特征,砾质辫状河型冲积扇是按照冲积扇主体沉积机制划分出的一种冲积扇类型[15],基于目前已有的部分实例的研究,发现针对砾质辫状河型优质储层的类型、分布特征与形成机理尚无系统讨论。

前人在准噶尔盆地西北缘白杨河冲积扇的研究工作涉及了冲积扇的地貌、岩相分类及成因机制、沉积相带划分及特征、冲积扇的演化特征、沉积模式、扇体发育的控制因素等方面,并且指出极可能成为发育较好储层的相带[16⁃20]。总体来看,砾质辫状河型冲积扇储层岩相种类多、粒度粗、分选差,储层内非均质性严重,其中存在一些物性较好的岩相改善了总体较差的储层,但是关于优质储层的类型尚未形成统一的定论,并且尚未建立砾质辫状河型冲积扇构型与优质储层的关系。

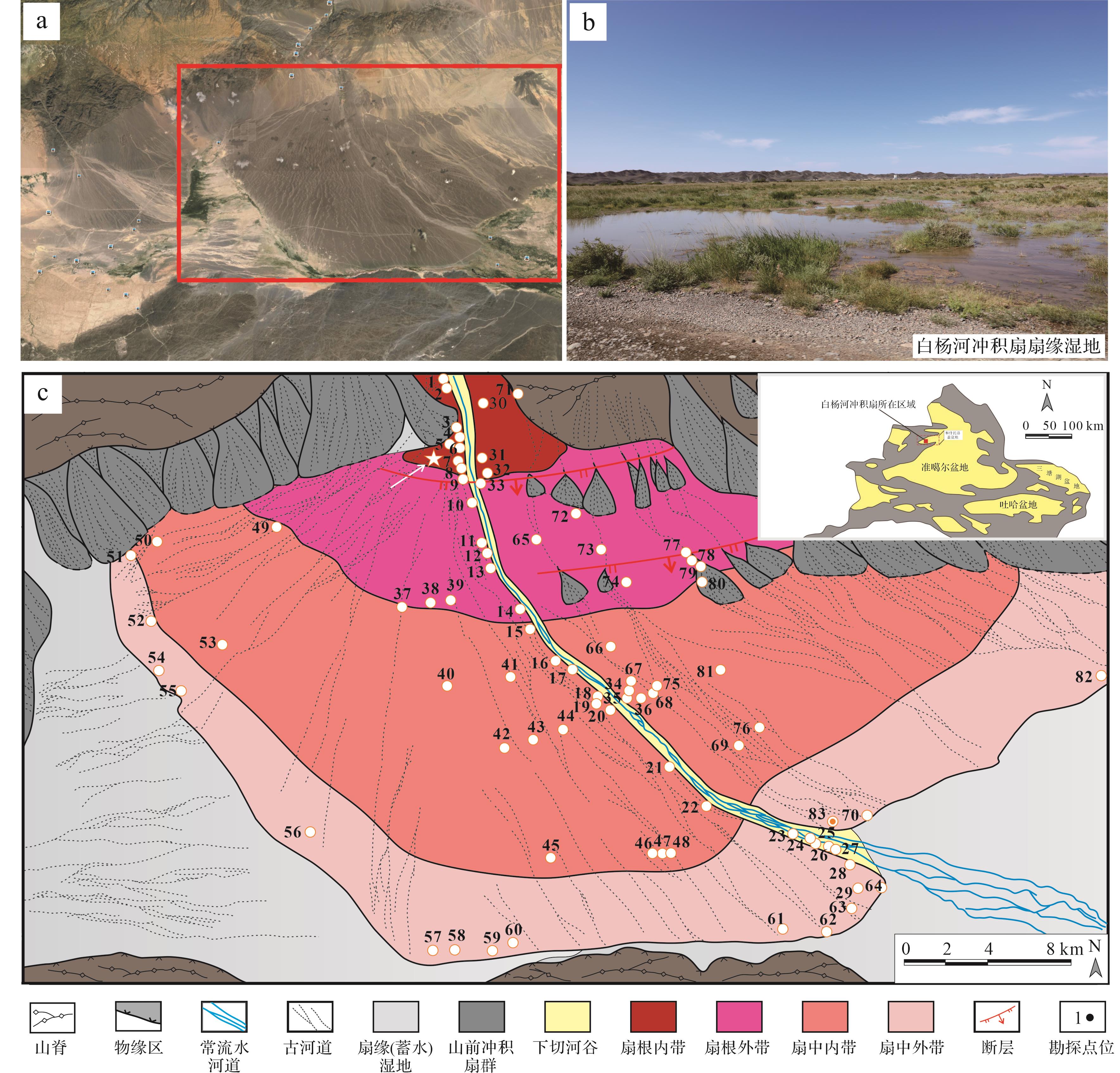

针对以上问题,本文在构型的基础上进行储层研究,以前人的研究为指导、以对白杨河扇体各部位的83个采样点进行的实地踏勘作为研究基础,对研究区冲积扇开展了精细构型解剖并分析,细化优质储层类型,建立了砾质辫状河型冲积扇构型与优质储层的关系,从而实现对砾质辫状河型冲积扇最优储层的预测,为后期开展冲积扇体优质储层的识别及油气勘探提供地质理论依据。

-

白杨河冲积扇位于准噶尔盆地西北缘的和什托洛盖盆地内,其北部毗邻乌克拉嘎尔山和谢米斯台山,南部与扎伊尔山扇体相连,主要于第四纪形成[21]。白杨河冲积扇扇面坡角十分平缓,介于0.9°~0.3°;沉积物较厚,介于200~400 m;扇体横向展布宽度介于36~38 km,纵向展布长度介于19~27 km,规模巨大[16]。白杨河冲积扇为一种辫状河型冲积扇,在其所处的寒温带大陆性干旱—极干旱气候条件下,周期性冰雪融水形成的阵发性洪水[20]携带了大量扇体建造所需的沉积物。这些沉积物主要来自西北缘志留系—石炭系、泥盆系的岩浆岩系及变质岩系,部分来自中新生界的沉积岩系[22],现今的白杨河冲积扇为多期沉积物叠加的结果。白杨河冲积扇整体图像和探勘的83个采样点位分布如图1。

-

储层构型(architecture)指不同级次储层构成单元的形态、规模、方向及叠置关系[33]。储层构型级次划分是研究构型特征的基础,本文采用Mail et al.[6,30]、吴胜和[33]的数序与级次相同的划分方案(即12级界面最小,为纹层的界面)。根据表1的划分方案,将白杨河冲积扇划分为6~12级构型。受工作量的限制,本文主要介绍白杨河冲积扇6级到9级构型单元。

构型级别 构型单元 时间规模/a 沉积规模 12级 纹层 10-6 脉动水流 11级 单一层系 10-3~10-5 底型迁移 10级 复合层系 10-2~10-1 底型迁移 9级 单一片流增生体、下切河道增生体等 100~101 单一沉积流体环境 8级 各沉积微相单元 102~103 单个扇体内部 7级 单一冲积扇 103~104 单个扇体 6级 冲积扇复合体 103~104 多个冲积扇体的复合 Table 1. Architecture grading system of Poplar fan

-

6级构型单元为冲积扇扇群,是由多期单一冲积扇体(7级构型单元)相互叠置而成的。相互切割的三期单一扇体组成了白杨河冲积扇现在的形态。

-

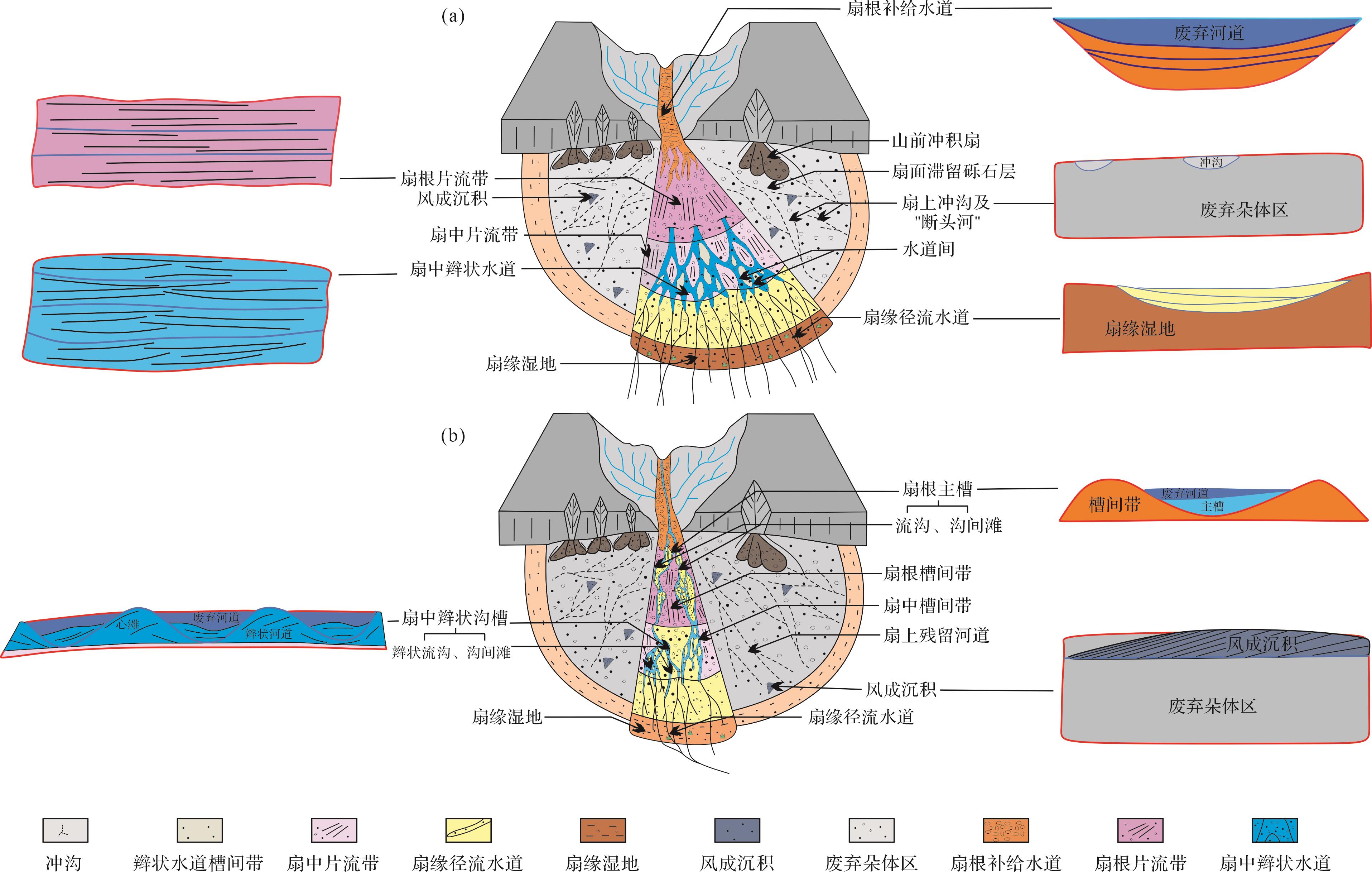

7级构型单元为单一冲积扇体,由8级构型单元(各沉积微相)叠加形成,构型界面为单一冲积扇粒度、岩性、层理方向等特征的突变面。洪水期沉积时,物缘区的阵发性洪水携带大量沉积物堆积形成近扇状的沉积体;洪水期进入退化阶段,流水对先期沉积物侵蚀改造呈间洪期沉积,两个时期形成的各沉积微相单元共同组成了单一冲积扇体(图2、表2)。

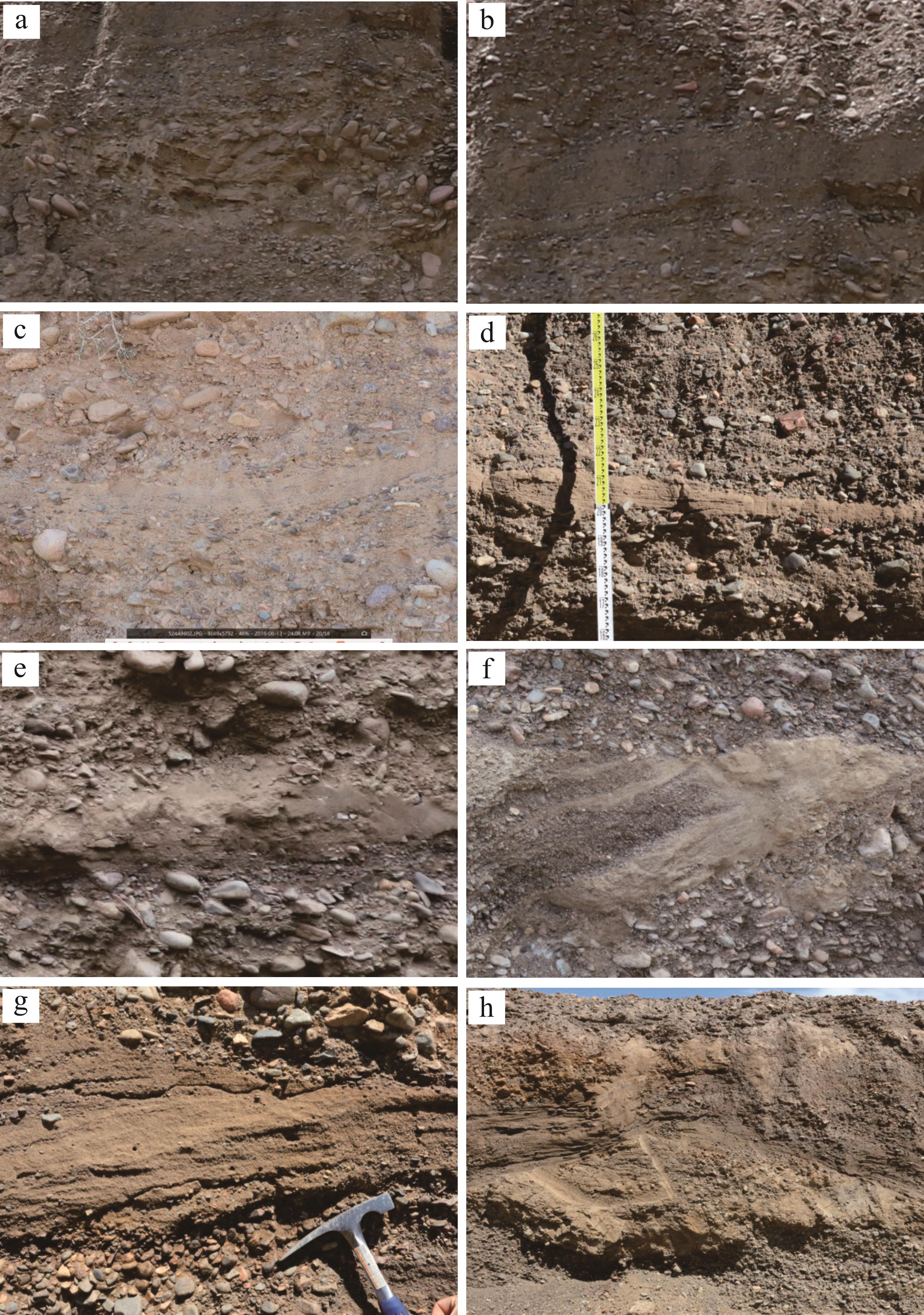

Figure 2. Google EarthTM satellite imagery showing the Poplar fan and selected photos of its lithofacies

构型级别 构型单元 扇根亚相 扇中亚相 扇缘亚相 7级 单期冲积扇(包括洪水期沉积及间洪期沉积) 8级 洪水期各微相 下切河道、扇根片流 无限制性辫流相、扇中片流 径流水道、扇缘湿地 间洪期各微相 主槽、槽间带 辫状沟槽、槽间带、心滩 辫状沟槽、槽间带、心滩、扇缘湿地 废弃朵体区 扇面冲沟 扇缘湿地 9级 洪水期 单期下切河道块状砾岩增生体、单一片流砾岩增生体 单一片流砾岩增生体、单期无限制性辫流砾石增生体、急流水道平行层理砂岩增生体 径流水道波纹层理砂岩增生体、扇缘湿地增生体、簇状砾岩增生体 间洪期 砾石坝增生体、槽流交错层理砾岩增生体 辫状河道及心滩交错层理砾岩增生体、辫状河道及心滩交错层理砂岩增生体 辫状河道及心滩交错层理砾岩增生体、辫状河道及心滩交错层理砂岩增生体、扇缘湿地增生体 废弃朵体区 簇状砾岩增生体、风成交错层理砂岩增生体 Table 2. Architectural grading system of Poplar fan

-

8级构型单元为各沉积微相单元(图3),是由单一片流增生体、下切河道增生体等(9级构型单元)组成。下文提及的不同构型单元中的各个岩相具体特征见表3。

Figure 3. Distribution of microfacies from Poplar fan (modified from reference [18])

岩相类型 结构和构造特征 分布位置 成因解释 块状砾岩C1(图2A) 杂乱无序的砾石,砾石直径2.00~30.00 cm,砾石基质和常见的特大型碎屑可达0.80 m,局部发育叠瓦状砾石,杂基—颗粒支撑,杂基以砂—细砾为主,分选极差。垂向厚度大于五米,横向延伸可达数十米 洪水期及间洪期扇根 高能洪水携带着富碎屑沉积物,颗粒间受到牵引力、浮力和扩散力[23⁃24] 片流砾岩C2(图2B) 颗粒支撑为主,砾石粒径范围1.00~10.00 cm,包含砂级杂基,分选较差。砾石次棱角状—次圆状,单层砾石具有定向排列特征。向上变细,平行层理分布,底部可见定向排列的叠瓦状颗粒支撑砾岩,横向延伸可达几十米至上百米 洪水期扇根—扇中 超临界片流(Fr=1.4~2.8)携带沉积物呈片席状快速释放,超临界驻波消散或破碎形成[25⁃26] 低角度交错层理砾岩C3(图2C) 颗粒支撑,砾石粒径范围1.00~10.00 cm,包含砂级杂基,分选较差。砾石次棱角—次圆状。具有正粒序特征,单层砾石具有定向排列特征,厚度为2.00~5.00 cm,层系厚度在25.00~50.00 cm,而层序组在1.00~3.00 m。具有5°~10°的低角度槽状交错层理特征,底部可见定向排列的叠瓦状颗粒支撑砾岩,也是层组的冲刷面,横向延伸可达几十米至上百米,单个沉积单元重叠,局部被相邻单元的侵蚀基面截断 洪水期扇中 亚临界片流携带沉积物以牵引毯状搬运,亚临界流体的轻微波动可导致微弱的交错层理形成[27⁃28] 大型(槽状、板状、楔状)交错层理砾岩C4(图2D) 颗粒支撑,砾石粒径范围1.00~5.00 cm,包含少量中砂—粗砂级杂基,分选中等,砾石次圆状。正粒序特征,交错层理角度在10~20°,单层砾石具有定向排列特征,具有开放支撑结构,厚度5.00~10.00 cm,底部具有明显的侵蚀冲刷面及粗粒滞留,层系组厚度在0.50~1.00 m。单个沉积单元重叠,在垂向上表现为加积或侧积现象 间洪期扇中 低流态下(Fr<1)冲积扇上辫状河道迁移摆动形成[6,29⁃30] 簇状砾岩C5(图2E) 颗粒支撑,砾石簇状堆积,砾石粒径为1.00~2.00 cm,单层厚度为5.00~10.00 cm,向上过渡为波纹层理砂岩(S4) 洪水期扇缘、废弃或非活动扇面 低流态下的底负载沉积,河道或冲沟内底部堆积物[31] 平行层理砂岩S1(图2F) 颗粒支撑,以中粗砂为主,局部含有少量细砾,分选中等。正粒序特征,平行层理,横向延伸距离可达数十米以上,沉积体厚约10.00~30.00 cm。与平行层理砾岩伴生。底部有明显冲刷侵蚀面 洪水期扇中 急流携带砂泥沉积物快速沉积[27] 大型(槽状、板状、楔状)交错层理砂岩S2(图2G) 颗粒支撑,中粗砂为主,含少量细砾,分选中等。向上过渡为正粒序,发育板状、槽状、楔状(少见)交错层理,层理角度在10°~20°。单层厚0.50~1.50 cm,层系厚5.00~10.00 cm,层系组厚30.00~50.00 cm。侧向加积明显,可见部分植物根茎及生物洞穴。底部粗粒滞留。顶平底凸的透镜状,底部为凹形冲刷面界面 间洪期扇中 低流态下辫状河道摆动形成。冲积扇上的辫状河道反复分岔合并,形成了不同类型的交错层理。交错层理表明Fr小于1,属下部流动机制[27] 风成交错层理砂岩S3(图2H) 细砂—中砂为主,分选较好,底平顶凸的扁平薄层状或透镜状。以发育楔状条纹层理为特征,层理角度约15°,纹层厚度约为0.50~1.00 cm,岩相厚度在10.00~15.00 cm,横向延伸距离约30.00~50.00 cm 废弃或非活动朵体扇面 扇面风成沉积[26] 波纹层理砂岩S4(图2I) 粉细砂岩—中粗砂岩,分选中等。正粒序特征,内部发育波状层理。岩相呈透镜状或不规则形状,垂向厚度为15.00~20.00 cm,纹层厚度为2.00~5.00 mm,横向延伸距离在30.00~50.00 m 洪水期扇缘、废弃或非活动朵体扇面 水体强度的减弱,悬浮状态沉积,Fr<0.4,下部流动机制,水流为缓流[26,29] 块状砂/泥岩S-M1(图2J) 粉砂—泥岩为主,分选较好,剖面呈透镜状或块状,规模较小,垂向厚度可达十几米,横向延伸距离可达数百米,与扇缘湿地宽度相当 洪水期及间洪期扇缘 静水环境中,悬浮沉积在湿地或水塘中,可见植物根茎[32] Table 3. Summary of the main lithofacies types identified on the Poplar fan and their interpreted origin

-

下切河道带位于扇根内带,在山口处呈扇形向下倾方向展宽,面积约占冲积扇面积的1.79%。每期河道沉积厚度较大,在1.20 m左右。其由单期下切河道块状砾岩增生体组成,以砾砂混杂的块状砾岩(C1)岩相(图2A)为主,砾石为次圆状—圆状,定向排列,底部可见冲刷面。

-

片流带包括扇根片流带和扇中片流带。在扇根处,限制性流体经补给水道向下延伸转变为非限制性流体,水流携带沉积物发散展开,形成扇根片流带,由多期平均厚度为0.50 m的单一片流砾岩增生体呈楔形叠加。片流砾岩(C2)是发育在单一片流砾岩增生体中的岩相类型(图2B)。内部可见平行纹层,纹层范围从5.00 cm~20.00 cm均有分布,每一纹层从下至上表现为正韵律,对应底部定向排列的砾石层向上过渡为细砾岩或砂岩。片流砾岩延伸不长,一般介于10.00~20.00 m;扇中片流带为扇根片流带在扇中内带的延伸。由于洪泛水流受局部地形高差影响衰减汇聚成辫状水道,扇中片流带可与辫状水道在垂向或侧向上相互转化,两者交叉过渡沉积。此外,相对扇根片流,扇中片流带砾石直径较小;每期片流厚度相对较薄,介于10.00~20.00 cm,横向延伸较远;沉积物与扇根片流带沉积物相似。片流带整体占扇体总面积的7.75%。

-

在片流带向前延伸处,水流受到局部地貌的影响在地势较低的区域汇聚,形成无限制辫流微相,该微相占扇体总面积的20.40%。厚度超过3.00 m,单期厚度较薄,介于10.00~20.00 cm。无限制辫流带由单期无限制性辫流砾石增生体和急流水道平行层理砂岩增生体组成:单期无限制性辫流砾石增生体以低角度槽状交错层理砾岩(C3)为主要岩相类型(图2C)。内部主要发育块状层理、低角度槽状交错层理(5°~10°)和冲刷面等构造;急流水道平行层理砂岩(S1)(图2F)是急流水道平行层理砂岩增生体的主要岩石相,为急流携带砂泥沉积物快速沉积形成[27]。

-

径流水道是无限制辫流继续向前运动,能量持续减弱与地下径流结合形成的水道。由于向下延伸过程中水动力逐渐减小并伴随着流体下渗致使一部分辫状水道无法延伸到扇缘,造成扇缘径流水道发育较少。径流带占扇体总面积15.63%,厚度不超过50.00 m。扇缘径流水道一般较窄,单层厚度较薄(15.00~20.00 cm),沉积物粒度较细,主要由簇状砾岩增生体和径流水道波纹层理砂岩增生体组成。簇状砾岩增生体岩相主要为簇状砾岩(C5)(图2E),具正粒序特征,分选好,砾石为次圆状—圆状,具有开放支撑结构,底部具有冲刷面,向上过渡为波纹交错层理砂岩(S4)(图2I)。

-

槽流带由主槽河道和槽间带构成,位于冲积扇扇根,主要由递变块状砾岩相(C1)的砾石坝增生体和交错层理砾岩相(C4)的槽流交错层理砾岩增生体组成。其中主槽为间洪期清流改造洪水期沉积物形成的,厚度一般小于1.00 m,具小型下切谷形态。主槽内沉积构造较为发育,主要发育侵蚀面、底部滞留砾石层和叠瓦状构造;槽间带为间洪期未受主槽水道波及的地带,内部沉积物包括洪水期下切河道沉积和扇根片流带沉积。

-

辫流带位于冲积扇扇中至扇缘区,是槽流运动到扇中区域分岔形成辐射状分布的辫状河道及心滩的相带。辫状河道及心滩交错层理砾岩增生体和辫状河道及心滩交错层理砂岩增生体共同组成辫状沟槽和心滩,岩相分别为槽状、板状、楔状交错层理砾岩(C4)(图2D)和槽状、板状、楔状交错层理砂岩(S2)(图2G),杂基含量较少。槽间带主要为间洪期未被主槽改造的区域,沉积物包括片流沉积和辫状水道沉积。

-

在废弃朵体或非活动的扇面上,短暂的降水在扇面上冲刷改造沉积物而形成冲沟。冲沟由簇状砾岩增生体组成,岩相以顶平底凸的透镜状簇状砾石(C5)为主,向上过渡为波状纹层砂岩(S4),整体厚度约为0.50 m,宽度约1.00 m。在部分剖面上观察到风成交错层理砂岩(S3)(图2H)。

-

扇缘湿地为扇缘中相对平坦部位,规模很大,部分地区有短暂水体存在。扇缘湿地增生体沉积物较细,岩相主要为块状砂岩(S-M1)(图2J)或块状粉—泥岩等细粒沉积物。沉积构造不太发育,但局部发育水平层理;风成交错层理砂岩(S3)(图2H)发育在非活动期扇面上,出露较少。风成沙丘或风成席状砂表现为扁平状或上凸形,粒度特征表明为典型风选沉积。

2.1. 6级(冲积扇复合体)构型单元

2.2. 7级(单一冲积扇)构型单元

2.3. 8级(各沉积微相)构型单元

2.3.1. 扇根下切河道带

2.3.2. 片流带(扇根片流带和扇中片流带)

2.3.3. 无限制辫流微相

2.3.4. 径流带

2.3.5. 槽流带(主槽和槽间带)

2.3.6. 辫流带(辫状沟槽沉积、槽间带和心滩)

2.3.7. 扇面冲沟

2.3.8. 扇缘湿地

-

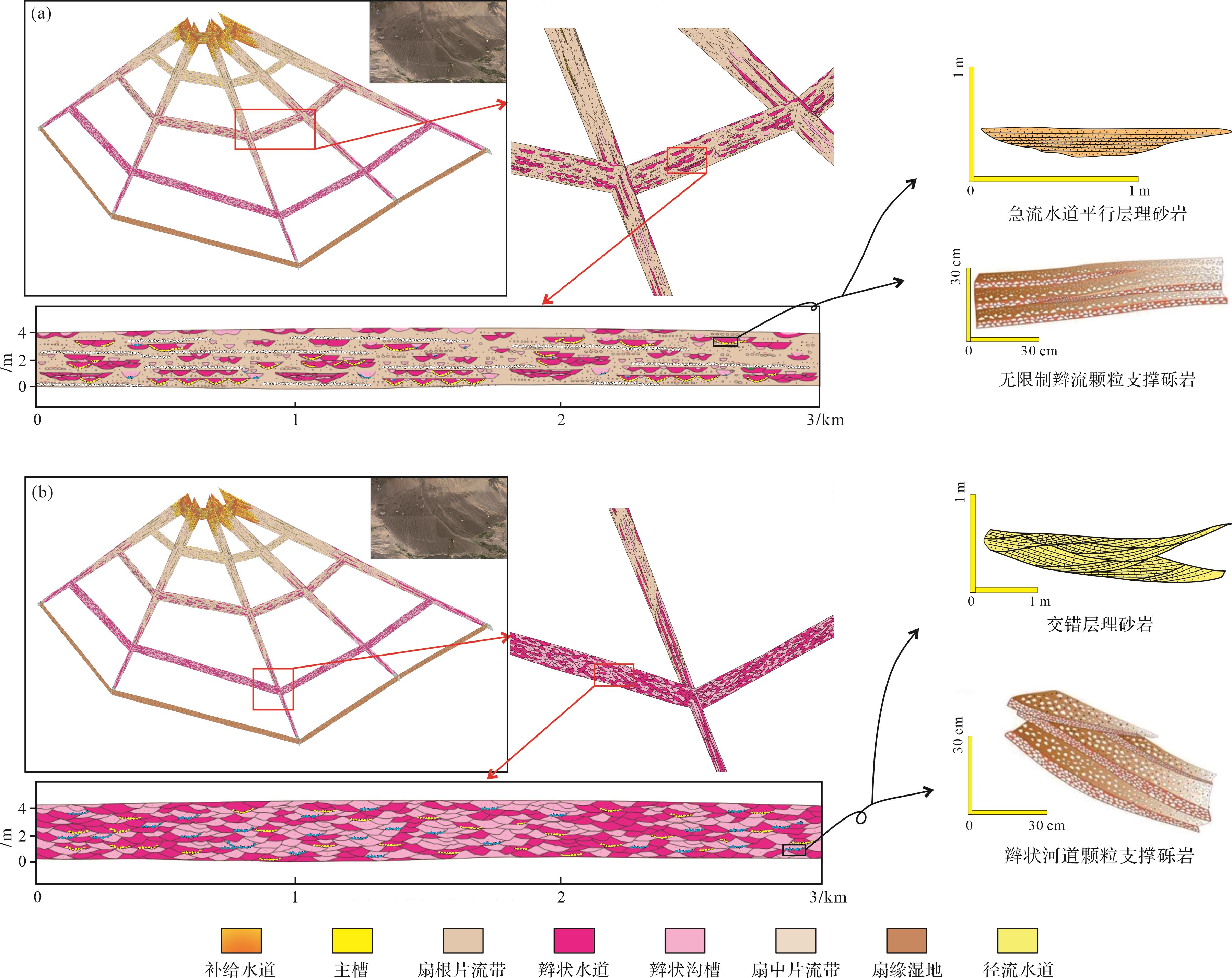

冲积扇内不同类型的构型单元具有不同的沉积机制,形成不同的岩石相,因而具有不同的储集层质量特征[34]。本文选取了9级构型单元作为研究对象,发现在不同的9级构型单元内部发育的颗粒支撑砾岩和净砂岩可作为白杨河冲积扇的优质储层。

-

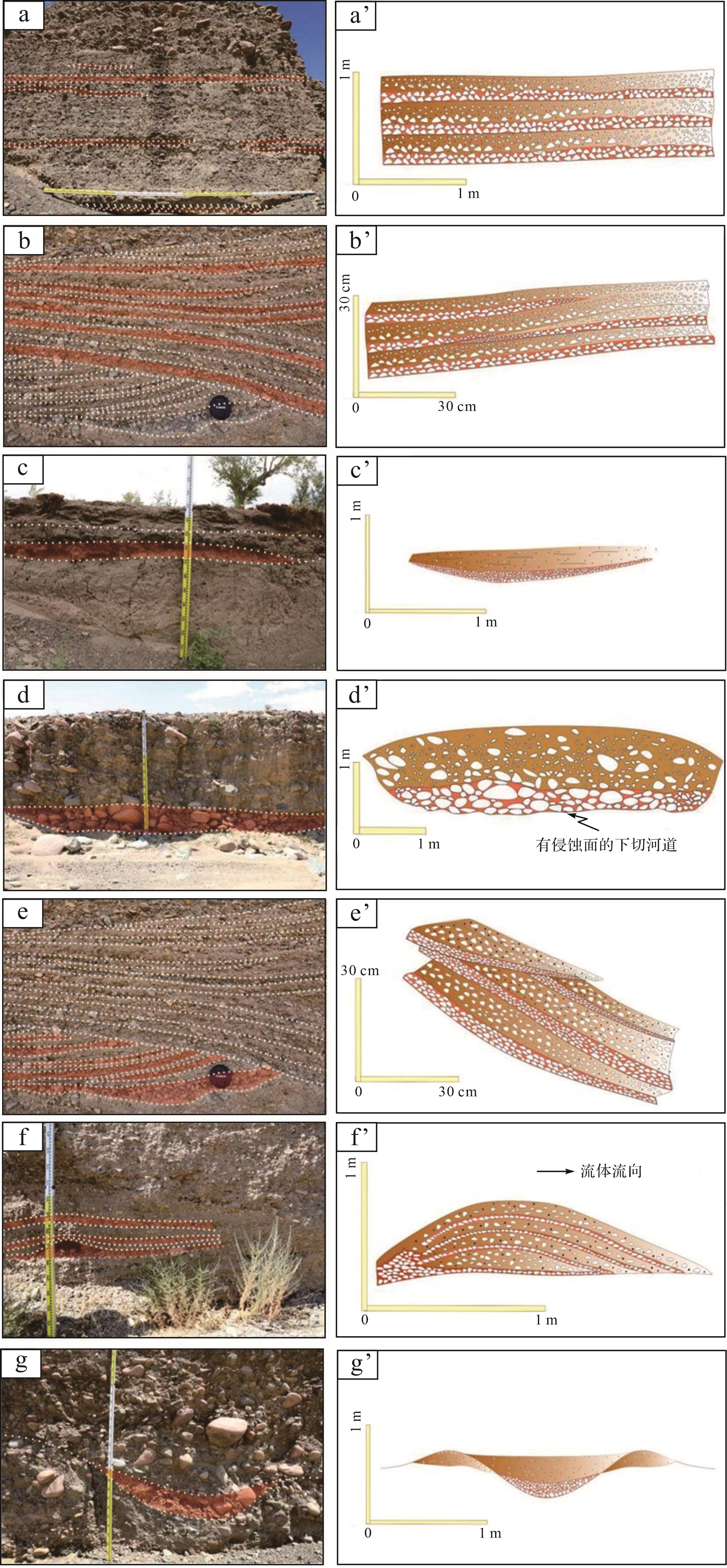

在白杨河冲积扇9级构型单元单一片流砾岩增生体、单期无限制性辫流砾石增生体等内部可识别出颗粒支撑砾岩。研究区的颗粒支撑砾岩杂基含量较低(细粒物质含量(Φ>-1)小于15%);相对于整个扇体混杂堆积、分选很差的沉积物而言,颗粒支撑砾岩分选中等。具有的颗粒支撑结构、较少的杂基含量、较大的孔隙、分选较好的特征,使其可作为冲积扇内的优质储层之一。在前人研究成果的基础上,结合白杨河冲积扇野外剖面观测及粒度分析资料分析颗粒支撑砾岩的形成机理和沉积环境,总结出7种不同类型的颗粒支撑砾岩。

-

片流型颗粒支撑砾岩(OFG 1)出现在扇根至扇中片流带中,作为片流砾岩(C2)的粗粒部分沉积在单一片流砾岩增生体的底部(图4a,a’),横向延伸距离与片流砾岩一致,可达几十米到几百米。这种类型的颗粒支撑砾岩以平行层理砾石层的形式出现,平均厚度为0.30 m。砾石碎屑直径2.00~8.00 cm不等,多为次圆状—圆状,呈叠瓦状排列,向上部过渡为细砾或砂岩。其形成条件与特大洪水事件下的高Froude数(Fr=1.4~2.8)超临界片状流有关[26]。剧烈的冲刷使得沉积物分层,向上变细的趋势表明局部湍流迅速减弱,部分悬浮载荷迅速地从流体中脱落,并作为牵引载荷输送,积累为一个由细粒组成的平行层覆盖在颗粒支撑砾岩之上。

-

无限制辫流型颗粒支撑砾岩(OFG 2)代表了扇中单期无限制性辫流砾石增生体的基底,被解释为在高浓度的亚临界流[27,29]中床层或牵引毯搬运时的底部砾石堆积。该类颗粒支撑砾岩砾石多为次圆状—圆状,直径5.00~10.00 cm不等,分布在平均厚度为10.00 cm的地层中,横向延伸几十米。典型的特征为弱槽状交错层理,以5°~10°低角度倾斜于不规则的侵蚀基底上,这是由于在高速流动的流体环境下,流体能量的轻微波动导致了微弱的交叉层理的形成[26]。典型的槽状填充和透镜状特征被解释为低流态条件下的沉积产物(图4b,b’)。

-

径流型颗粒支撑砾岩(OFG 3)出现在扇缘区域的径流水道簇状砾岩增生体的底界面,作为簇状砾岩(C5)相的一部分,以不规则的薄层和非侵蚀基底为特征。其具有不规则的几何形状或成簇状,表明可能来自径流冲刷过程中产生的粗碎屑,或来自水流搅动过程中局部粗粒的崩塌[35]。砾石多为圆状,直径0.20~1.00 cm不等,形成厚度约10.00 cm的薄透镜状砾石层。粒度向上呈现变细趋势,过渡为波纹层理砂岩(图4c,c’)被包裹在扇缘块状砂泥岩中,粒径的减小被解释为水体能量的减小。径流型颗粒支撑砾岩代表了远端扇中的高能环境,展布宽度小于径流水道的宽度,介于1.00~5.00 m,不同宽度的变化表明了不同水体能量的径流水道共存。

-

辫状河道底部型颗粒支撑砾岩(OFG 4)主要存在于间洪期辫状河道大型槽状交错层理砾岩(C4)的底部。间洪期扇根内主槽水体能量大、流速快还未发生分岔,持续的冲刷形成横向展布的辫状河道底部型颗粒支撑砾岩(OFG 4)。自扇根至扇缘,由于河道的分岔,辫状河道底部型颗粒支撑砾岩的展布宽度、单层厚度和最大粒径逐渐减小:在近端扇中,辫状河道底部型颗粒支撑砾岩表现为与块状砾岩(C1)相关联的粗砾石透镜体,其中砾石直径介于10.00~30.00 cm,呈良好的圆形(图4d,d’)。横向展布范围约为10.00 m,与间洪期主槽的横向宽度范围相当,平均厚度介于0.50~0.80 m;在扇中区域,辫状河道底部型颗粒支撑砾岩以粗粒和细粒沉积物韵律性侧积层存在于槽状交错层理中,厚度介于0.30~0.50 m,倾斜角度介于10°~20°,粒径介于5.00~10.00 cm。槽状交错层理是河道填充沉积体下部最常见的构造[29],侧积体则表明辫状河道经历了频繁的改道(图4e,e’)。与片流底部颗粒支撑砾岩、无限制辫流型颗粒支撑砾岩和径流型颗粒支撑砾岩这些洪水期的颗粒支撑砾岩相比,辫状河道底部型颗粒支撑砾岩含有更少的细颗粒基质。

-

心滩型颗粒支撑砾岩(OFG 5)作为与辫状河道底部型颗粒支撑砾岩(OFG 4)共生的类型,存在于间洪期扇中至扇缘区心滩的顶部和两侧。在辫状河中环向水流减弱时,心滩在辫状河道中堆积[36],砾石被水流带到心滩暴露面的顶端和侧面,能量卸载,堆积形成心滩型颗粒支撑砾岩[37⁃38]。该类型颗粒支撑砾岩砾石直径介于2.00~10.00 cm,横向延伸介于1.00~5.00 m,反映了辫状河道砂坝的规模。在剖面上,心滩型颗粒支撑砾岩(OFG 5)呈0.20~1.00 m厚透镜状体状,且具有侵蚀基底。其内部层理由于心滩坝的增生呈s形或楔形[37⁃38](图4f,f’),每组s形交错层理厚4.00~10.00 cm,层理倾角为7°~15°,边界清晰。

-

冲沟型颗粒支撑砾岩(OFG 6)发育在扇面朵体的冲沟中。这种类型的颗粒支撑砾岩通常出现在扇缘沉积物的薄夹层中,位于簇状砾岩(C5)的底部,以孤立的透镜状层与波纹层理砂岩共生,横向展布宽度约为1.00 m,平均厚度为0.50 m(图4g,g’),砾石颗粒的直径介于1.00~10.00 cm。冲沟型颗粒支撑砾岩(OFG 6)被解释为雨水在冲积扇的扇缘区域汇聚而产生的短暂地表二次水流改造后的产物[31]:地表二次流可以筛出更细的沉积物,留下干净的镂空砾石。

-

风成型颗粒支撑砾岩为被风带走的原始沉积物表面细粒物质后留下的砾石,出现在风成层理砂岩(S3)堆积体的后部[39]。风成搬运环境筛选出的沉积砾石碎屑随机发育在扇面上,在不同位置的直径5.00~30.00 cm不等,可以在沙漠灌木周围观察到明显混乱堆积结构的颗粒支撑砾岩。

在整个扇体中,颗粒支撑砾岩约占7%,在扇根区含量较低(<1%),在扇中区增加到最大(15%),在扇缘区再次减少。相对而言,洪水期的颗粒支撑砾岩比间洪期更为发育。片流型、无限制辫流型和辫状河道型颗粒支撑砾岩是最常见的类型(图5)。

-

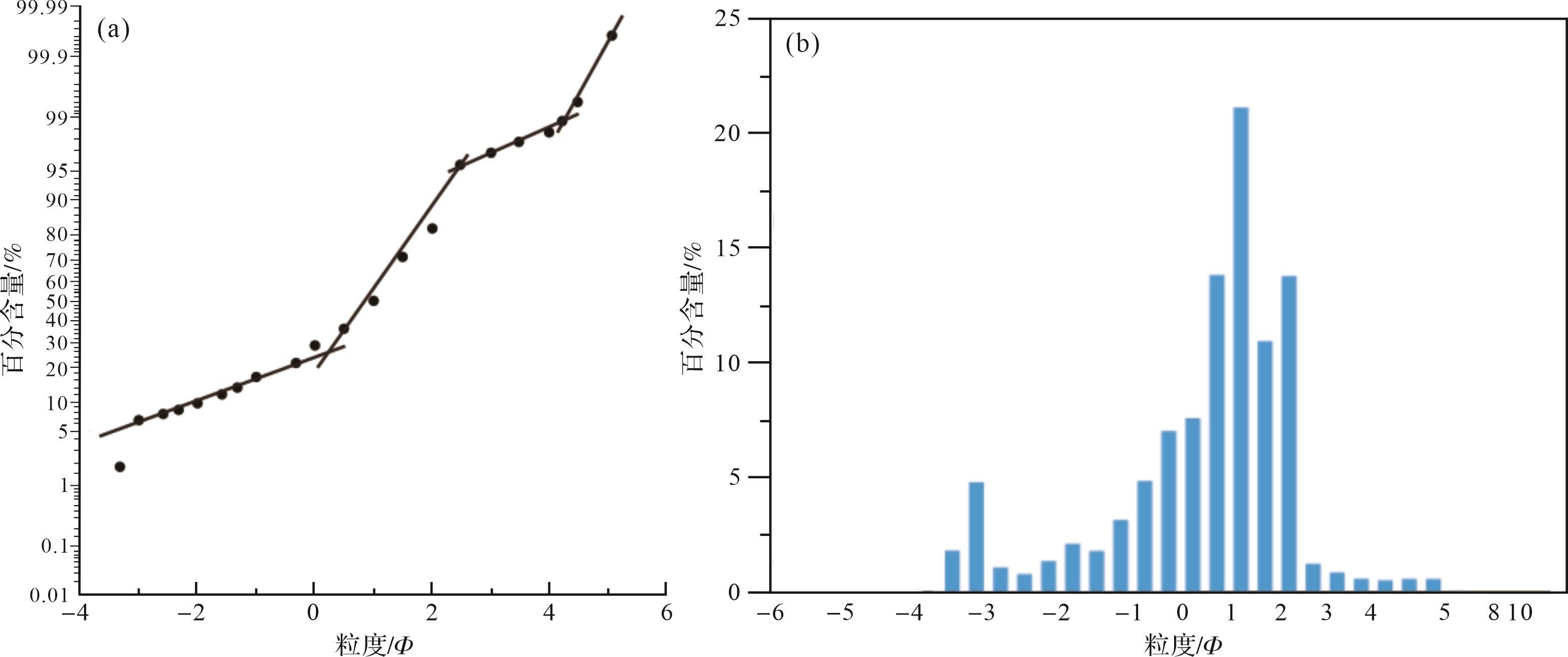

物性较好的净砂岩可作为冲积扇中良好的储层[40]。研究区未被胶结、完全固结的净砂岩物性较好(图6),可作为冲积扇内的优质储层之一。在前人研究成果的基础上,结合白杨河冲积扇野外剖面观测及粒度分析资料,按照不同的沉积环境和分布样式将净砂岩储层分为河道净砂岩和风成净砂岩。

-

1) 河道净砂岩

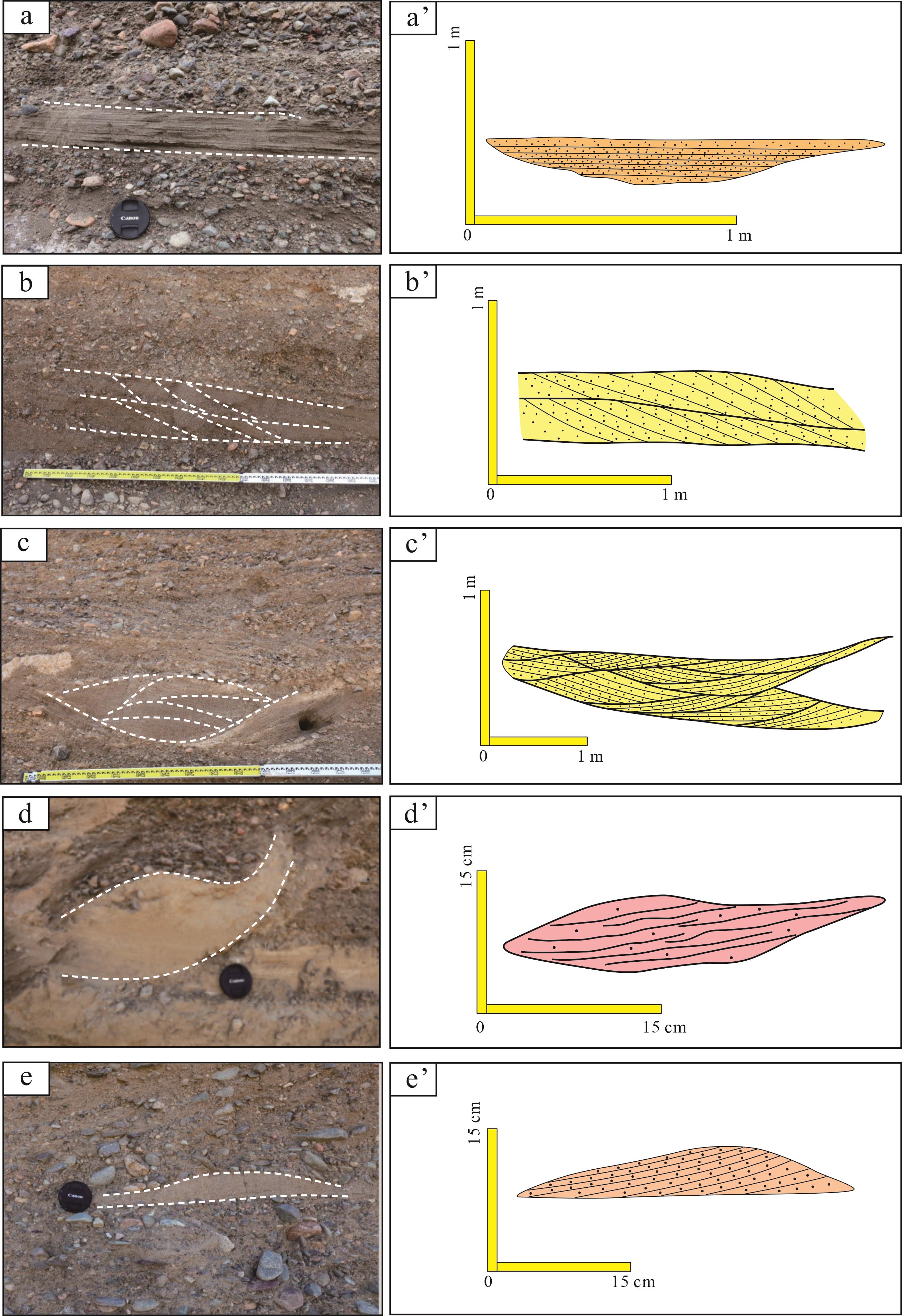

河道净砂岩一般形成于冲积扇洪水期或者间洪期的后期,是在水动力变弱之后沉积于河道中的砂体。水动力的差异形成了三种不同的岩相,分别分布在急流水道平行层理砂岩增生体、辫状河道及心滩处的交错层理砂岩增生体和径流水道中的波纹层理砂岩体增生体的内部。

急流水道平行层理砂岩(S1)(图7a,a’)常发育在扇中无限制辫流微相内。形态呈顶平底凸的透镜状,整体规模较小,垂向厚度介于0.30~0.50 m,横向长度介于2.00~3.00 m,内部纹层厚度介于1.00~2.00 cm,可见生物钻孔及植物根茎。高流态的水动力或者向高流态转化的水动力环境下是平行层理砂岩形成的最佳条件,河道内阵发性洪水沉积或由此产生的溢岸沉积也可能形成平行层理砂岩。

辫状河道及心滩交错层理砂岩(S2)在扇中辫流带内可被发现,是在较高流态水流条件下(V≈0.7 m/s),平坦河床底部大型波纹和沙坝沉积迁移形成的。根据内部沉积构造的差异可分为大型板状交错层理砂岩和大型槽状交错层理砂岩。大型板状交错层理砂岩(图7b,b’)呈板状形态,厚度向两侧逐渐减薄,内部纹层厚度介于10.00~15.00 cm,层系厚度介于0.20~ 0.30 m,横向延伸介于4.00~6.00 m。层系组厚度介于0.40~0.60 m,横向延伸介于5.00~8.00 m;大型槽状交错层理砂岩(图7c,c’)整体呈顶平底凸的透镜状,内部纹层厚度介于1.00~3.00 cm,层系厚度介于0.20~0.30 m,长度介于0.50~1.00 m。层系组厚度介于0.40~0.60 m,横向长度介于4.00~6.00 m。

径流水道波纹层理砂岩(S4)(图7d,d’)是冲积扇上流体流动到扇缘部位时,流水中携带的细粒沉积物以悬浮状态沉积下来形成的。呈顶平底凸的透镜状,内部可见不明显的波纹层理,层厚度介于2.00~5.00 mm,纹层组垂向厚度介于10.00~20.00 cm,垂向厚度介于15.00~20.00 cm,横向长度介于30.00~50.00 cm,规模较小。

2) 风成净砂岩

风成交错层理砂岩(S3)(图7e,e’)在非活动期扇面上少量出露,规模很小,内部纹层厚度介于0.50~1.00 cm,整体厚度介于10.00~15.00 cm,横向长度介于30.00~50.00 cm。对白杨河冲积扇观测时发现,在地表植被周围或者在扇面凹坑内沉积有分选较好的风成砂岩,呈现底平顶凸的形态,一般被分选极差的砂砾岩包围。

-

通过对距扇根不同距离、规模较大的剖面上发育的砂体的长、宽、高进行统计,在此基础上按距离和相带对白杨河冲积扇砂体分布规律进行研究,自扇根至扇缘选取了代表性的点位,具体如下。

1) 扇根

扇根内带(点位9)仅可见被孤立的、分选较差的砂砾岩包围的透镜状块状砂体和条带状砂体,块状砂岩中含有砾石,在整个剖面上零星分布。由于此点位处于出山口,是冲积扇沉积水动力最强的地带,所以砂体规模较小,平均长度为20.30 cm,厚度为3.70 cm,砂体面积占剖面总面积的0.12%(图8a,b)。

扇根外带(点位14)主要发育主槽沉积中的砂岩。砂体的平均长度为20.60 cm,平均厚度为6.30 cm,砂体面积约占剖面总面积的1.11%(图8c)。

2) 扇中

扇中内带(点位16)主要发育辫流带大型交错层理砂岩和急流水道平行层理砂岩,砂体一般分布在辫状沟槽的顶部,是在沉积后期水动力变弱后发生沉积的。砂体平均长度为37.50 cm,平均宽度为10.44 cm,砂体面积占剖面总面积的1.44%(图8d)。

扇中内带(点位42)剖面上主要发育扇中片流和辫状沟槽,内部发育槽状交错层理和块状砂岩,砂体平均长度为96.21 cm,平均宽度为11.64 cm,砂体面积占剖面总面积的1.66%(图8e)。

扇中偏下区域(点位52)的剖面上可见洪水期和间洪期沉积相互改造、相互切割。剖面上发育辫状水道和辫状沟槽两种沉积微相,其中发育大型交错层理砂岩、小型交错层理砂岩和块状砂岩,砂体平均长度为101.01 cm,平均厚度为16.40 cm,砂体面积占剖面总面积的3.85%(图8f)。

扇中外带(点位60)处为辫流带沉积,为扇中和扇缘的过渡带。剖面上主要发育大型交错层理砂岩、小型交错层理砂岩和粉砂岩。砂体平均长度为155.61 cm,平均厚度为36.90 cm,砂体面积占剖面总面积的10.20%。单个砂体规模较大,其中规模最大的砂体长度可达242.41 cm,宽155.06 cm。除此之外,砂体延伸远且厚度也较大,物性也较扇根好(图8g,h)。

3) 扇缘

扇缘发育径流水道微相和扇缘湿地微相,主要沉积厚层泥岩、粉砂岩等细粒沉积。

综上,对比不同相带砂岩类型、规模及所占的比例可知,扇根和扇中内带均不是优质砂岩储层分布区,砂体发育较少,并且在剖面上砂体之间连通性较差,多零星分布;砂体物性也较差,内部含有砾石。规模大且物性较好的优质砂岩储层分布于扇中外带,且大多分布于主河道内。

-

预测有利储层单元、发掘潜在油气勘探目标是油气勘探开发中至关重要的一环。同时,厘清优势相带在三维空间上的分布,对后期油气勘探开发具有重要意义。研究区河道内净砂岩以及颗粒支撑砾岩发育带即为研究区优质储层的发育带。此外,由于间洪期牵引流的持续冲刷改造,颗粒支撑砾岩的层理更清晰,分选更好,碎屑圆度更大。因此,间洪期的颗粒支撑砾岩可能比洪水期的颗粒支撑砾岩具有更高的孔隙度和渗透率。

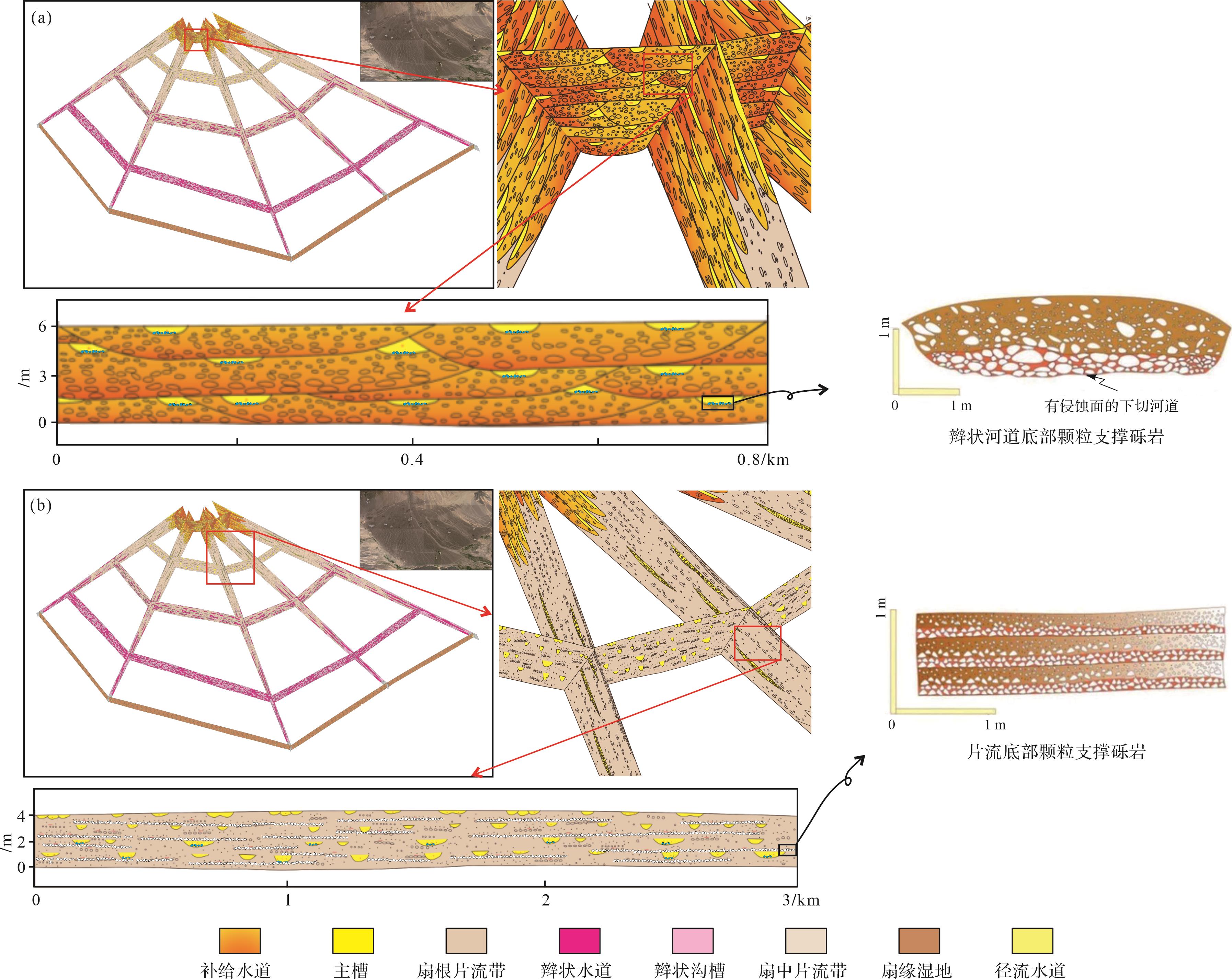

本次建立了白杨河冲积扇8级构型空间展布模型,以展示研究区不同位置的沉积体形态、展布以及叠置关系。将上述研究中优质储层类型与白杨河冲积扇8级构型空间展布模型相联系,可体现优质储层在空间上的分布。在扇根区域和扇中区域,白杨河冲积扇内砂砾岩体连片展布,砂、泥等细粒沉积物仅在局部发育,而扇缘位置,砂砾岩体呈条带状孤立分布在厚层细粒沉积物中。

补给水道沉积体横向规模400~800 m,在扇根内带可见多期补给水道垂向叠置、横向切割(图9a)。主槽沉积体横向展布40~120 m,并且一般发育在补给水道中,并二次改造补给水道内的沉积物,同一时期多个主槽沉积体可孤立分布,也可相互切叠,不同时期的主槽沉积体可垂向叠加,也可侧向切叠。扇根内带沉积物为杂乱无序的泥砂混杂沉积,不发育优质储层。

Figure 9. Architecture characteristics of the proximal fan and distribution of high quality reservoirs in the Poplar fan

片流带在扇根外带展布范围广,难以精确测量其规模,粗略估计横向宽度可达数千米,纵向延伸也可达数千米,在片流带中可见孤立或连片分布主槽沉积体(图9b)。到扇中内带,片流带规模减小且与辫状水道相伴生。由于水流的快速淘洗再沉积作用,片流砾岩底部为颗粒支撑砾岩主要发育相带,颗粒支撑砾岩在此处长度最长。

在扇中内带处,辫状水道砂砾岩沉积体宽度介于80~150 m,辫状沟槽砂砾岩沉积体宽度介于40~80 m。辫状水道常镶嵌分布在扇中片流带中,从扇根发散呈树枝状,向外逐渐演化为多条分叉河道,展布范围广(图10a)。辫状水道内部沉积物以砂砾岩、砂岩为主,粒度分选中等,部分无限制辫流砾岩底部发育颗粒支撑砾岩。辫状水道间物性较差;辫状沟槽常侵蚀改造先期的辫状水道和扇中片流带中的沉积物,在这种常流水筛滤淘洗环境中,发育颗粒支撑砾岩,呈带状展布。心滩型颗粒支撑砾岩在辫复合沙坝中沉积。颗粒支撑砾岩岩相厚度大,内部杂基含量极少、砾石直径大,可极大提升储层物性,从而形成具高孔渗特征的优质储层。有别于发育优质储层的辫状沟槽和心滩,槽间带物性相对较差。辫状沟槽与辫状水道砂砾岩沉积体匹配样式可孤立或切叠分布:不同时期的辫状水道和辫状沟槽沉积物发育在片流带沉积物中,二者呈孤立分布;或辫状沟槽侵蚀下伏的辫状水道或辫状水道沉积物,并充填沉积,在剖面上表现为二者相互切叠。扇中外带区域辫状水道和辫状沟槽规模有所减小,内部细粒沉积物增多,在剖面上同样表现为相互切叠现象(图10b)。

Figure 10. Architecture characteristics of the medial fan and distribution of high quality reservoirs in the Poplar fan

扇缘亚相内径流水道呈条带状孤立发育在厚层的扇缘湿地沉积物中,横向上呈孤立的透镜体状。径流水道砂砾石体规模一般较小,宽度介于30~60 m,径流河道的底界面发育少量薄透镜状颗粒支撑砾岩。径流带水道间物性相对较差。扇缘湿地砂泥等细粒沉积体为厚层层状,经野外实测数据以及钻井资料显示,扇缘湿地沉积体垂向厚度可达数百米,横向展布可达数千米,此处不发育有利储层。在扇面的废弃朵体区,冲沟型颗粒支撑砾岩发育在冲沟底部。风成型较罕见,仅在局部发育(图11)。

Figure 11. Architecture characteristics of the outer fan and distribution of high quality reservoirs in the Poplar fan

综上,白杨河冲积扇优质储层的发育区主要位于片流带微相、扇中辫状水道微相,尤其以间洪期辫状沟槽微相物性更好。而对于砾质辫状河型冲积扇而言,此类冲积扇整体上由于沉积水动力强、横向水流变化快造成扇体非均质性强、优质储层空间的分布较为复杂。根据对白杨河冲积扇的研究,可预测出优质储层相对集中于扇中位置,因此砾质辫状河型冲积扇油气勘探应以扇中片流带和主河道为主要勘探区域。

3.1. 颗粒支撑砾岩

3.1.1. 片流底部颗粒支撑砾岩

3.1.2. 无限制辫流型颗粒支撑砾岩

3.1.3. 径流型颗粒支撑砾岩

3.1.4. 辫状河道底部型颗粒支撑砾岩

3.1.5. 心滩型颗粒支撑砾岩

3.1.6. 冲沟型颗粒支撑砾岩

3.1.7. 风成型颗粒支撑砾岩

3.2. 净砂岩

3.2.1. 优质净砂岩储层主要类型

3.2.2. 净砂岩的分布规律

3.3. 砾质辫状河型冲积扇不同质量的储层分布

-

(1) 白杨河冲积扇内部可划分为6~12级构型,各时期沉积物在时空上频繁叠置形成了砾质辫状河冲积扇的片状和带状储层相互叠置的构型特征。8级及9级构型单元控制着优质储层发育的具体位置和形态。白杨河冲积扇中的优质储层主要分为两类:颗粒支撑砾岩和净砂岩。

(2) 颗粒支撑砾岩内杂基较少,均为颗粒支撑,孔隙较大,物性较好。研究区可识别出7种颗粒支撑砾岩:片流底部颗粒支撑砾岩位于扇根至扇中的片流带中,其横向延伸距离可达数十米至数百米,以平行层理分布在片流砾岩(C2)底部;无限制辫流型颗粒支撑砾岩分布在扇中部位的无限制辫流砾岩(C3)底部,其以低角度交错层理的侵蚀面为特征;扇缘径流河道底界面发育薄透镜状的径流型颗粒支撑砾岩;辫状河道底部型颗粒支撑砾岩发育在辫状河道大型槽状交错层理砾岩(C4)的底部,其存在代表了间洪期辫状沟槽的底床沉积;心滩型颗粒支撑砾岩在辫复合沙坝中沉积,发育在心滩的顶部和两侧;在废弃或不活动的扇面朵体的冲沟中可发现冲沟型颗粒支撑砾岩,位于簇状砾岩(C5)的底部;风成型颗粒支撑砾岩是由风簸扬形成的,出现在风成层理砂岩(S3)堆积体的后部。以片流型、无限制辫流型和辫状河道底部型3类为主要的颗粒支撑砾岩发育类型。

(3) 白杨河冲积扇净砂岩储层类型按成因主要分为两大类:河道净砂岩和风成净砂岩。河道净砂岩可细分为急流水道平行层理砂岩、辫状河道及心滩处的交错层理砂岩和径流水道波纹层理砂岩。急流水道平行层理砂岩(S1)一般发育洪水期扇中主河道内,是河道内较高流态下的沉积产物;辫状河道及心滩交错层理砂岩(S2)是在较高流态水流条件下由平坦河床底部大型波纹和沙坝沉积迁移而形成的,一般发育间洪期扇中辫状沟槽主河道内;径流水道波纹层理砂岩(S4)常发育于扇缘区径流水道,代表着河道演化后期的沉积产物。风成交错层理砂岩(S3)发育扇中非活动期扇面上,出露较少。

(4) 建立的8级构型单元空间展布模型展示了砾质辫状河型冲积扇内部优质储层类型分布位置:其中颗粒支撑砾岩主要分布于扇根外带和扇中的片流、辫状水道和辫状沟槽;优质砂岩储层主要分布于扇中外带辫状水道和辫状沟槽。后期砾质辫状河型冲积扇油气勘探应以扇中片流带和主河道为主要勘探区域。

DownLoad:

DownLoad: