HTML

-

随着对油气的需求量不断增加,近年来油砂等非常规油气资源弥补了能源缺口。加拿大有全世界最丰富的油砂资源[1],主要分布在阿尔伯塔省北部的阿萨巴斯卡(Athabasca)、皮斯河(Peace River)和冷湖(Cold Lake)三个地区[2]。阿萨巴斯卡油砂矿区是目前世界上已知最大的油砂资源产区,其面积约7.5×104 km2,具有油砂规模大、储集性能好、孔隙度高及埋藏浅的特点,阿萨巴斯卡油砂产层的平均厚度为17 m,地质储量可达1.8×1011 t,平均埋藏深度约400 m,约9%的油砂产层接近地表,采收率高[3]。阿萨巴斯卡油砂中很大一部分沥青和重油赋存于下白垩统麦克默里(McMurray)组[4],而由于受到严重的生物降解作用,该地区油砂沥青的成因以及来源问题目前存在较大争议。

Higley et al.[5]和Berbesi et al.[6]认为阿尔伯塔盆地油砂的主要烃源岩是Fernie组的Gordondale 组,原油从Gordondale组经过长距离的运移储存在油砂储层中。Brook et al.[7]和Bennett et al.[8]发现阿萨巴斯卡油砂为原油严重生物降解成因,并且从阿尔伯塔盆地西南向东北方向生物降解程度增加,在对比三个矿区的埋藏温度后,认为是相对低的地层温度导致阿萨巴斯卡油砂发生了比皮斯河和冷湖更为严重的生物降解,而水的充注导致了生物降解的二次发生。Larters et al.[9⁃10]、Bennett et al.[11]通过抗降解能力强的芳甾类化合物对西加拿大盆地泥盆系各个组的烃源岩样品与阿尔伯塔省三个油砂矿区的油砂岩心进行油—油和油源对比,认为阿萨巴斯卡油砂矿区的油砂主要来源于西加盆地泥盆系—密西西比系的Exshaw组烃源岩,并且粗略地将生物降解等级划分为PM 5~8级。

Obermajer et al.[12]和Zhou et al.[13]发现在阿萨巴斯卡油砂沥青中低分子量(C5-C8)的汽油馏分、正构烷烃同系物和苯、甲苯等轻芳烃仍然存在,认为发生了含有生物降解原油的储层受到了非生物降解轻质原油的二次充注。根据Bennett et al.[8]和Zhou et al.[13]的研究,阿萨巴斯卡油砂组分中的所有正构烷烃、类异戊二烯烷烃、烷基化萘都被完全消耗,大多数规则甾烷遭受损失、重排甾烷有轻微损失,出现25-降藿烷,为海相沉积并且发生PM4级以上严重生物降解。前人对原油生物降解过程的研究已经较为系统和成熟,Wenger et al.[14⁃15]研究发现微生物对化合物的侵蚀是一个准阶梯式的过程。在正构烷烃、大部分简单的支链烷烃和一些烷基苯被消耗后,藿烷、甾烷和三环萜烷等饱和烃生物标志化合物依次发生生物降解,芳甾类化合物则因其对微生物的毒性最后被消耗,同系列化合物的降解因其生物构型不同也存在不同的先后顺序[16⁃17],强烈的生物降解作用可能导致25-降藿烷和断藿烷等特殊的生物标志化合物出现[8]。因此,在轻微和中等程度生物降解的原油中,可以根据正构烷烃、无环类异戊二烯烃(如姥鲛烷和植烷等)和甾萜类化合物损失量的相对变化关系,进行生物降解程度的判识。由于本区油砂沥青遭受强烈生物降解[9⁃10],大部分生物标志物特征受到影响,应选取抗降解能力强的有效生物标志物。

阿尔伯塔盆地油砂的研究多是在整个盆地的背景下研究和评价皮斯河、冷湖和阿萨巴斯卡三个主要油砂矿区的油砂成因和地球化学特征,对阿萨巴斯卡油砂沥青的研究和评价也多是在整个矿区的尺度上进行,缺乏对主要储层麦凯河地区麦克默里组的地球化学综合分析[10⁃11,18]。本文基于麦凯河地区某井麦克默里组油砂样品进行系统的地球化学测试,分析并讨论油砂的地球化学特征,对麦克默里组油砂沥青的生物降解等级进行精细评价,并讨论麦克默里组油砂沥青的成因与来源,以期为研究区油砂沥青的成因和来源提供依据。

-

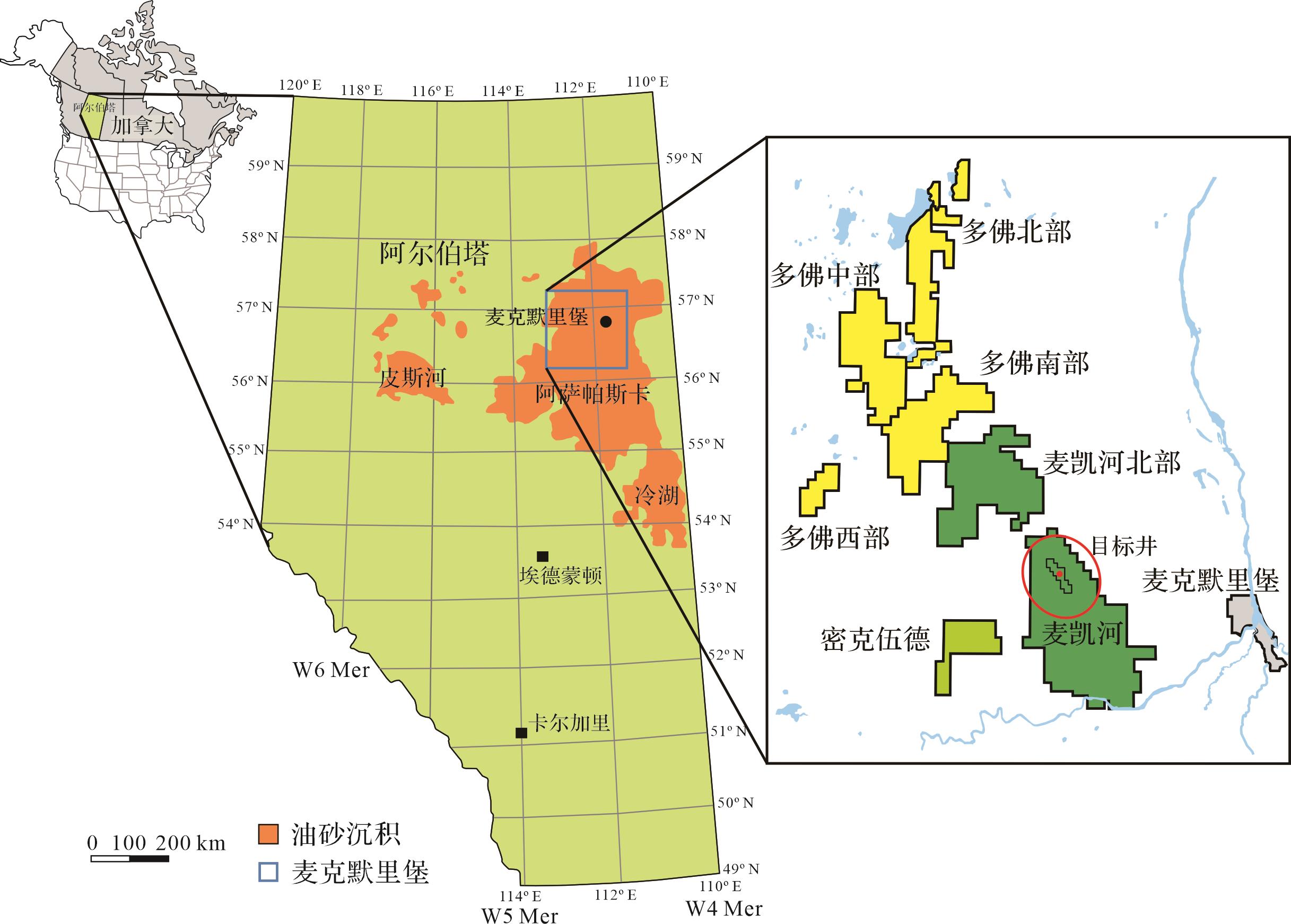

研究区阿尔伯塔盆地位于北美的西部前陆盆地,盆地以东是加拿大地盾,以西是落基山脉,由白垩纪东太平洋板块向北美大陆板块俯冲形成[19],经历了晚侏罗世早期盆地沉降和早白垩世中期盆地隆升两期构造演化。盆地为北西—南东走向,基底与所沉积的地层自盆地西南向东北方向缓缓上扬,厚度逐渐减薄,在加拿大地盾边缘出露[2]。阿尔伯塔盆地是加拿大最主要的油砂矿区,其中,位于东北部的阿萨巴斯卡油砂占油砂总储量的80%以上[20]。麦凯河区块位于阿萨巴斯卡油砂矿区东部,距离麦克默里堡城西北约35 km,研究区目标井位于麦凯河区块北部,目的层为下白垩统麦克默里(McMurry)组[20](图1)。

Figure 1. A map showing the location of the oil sands and well in the Alberta Basin (after reference [20])

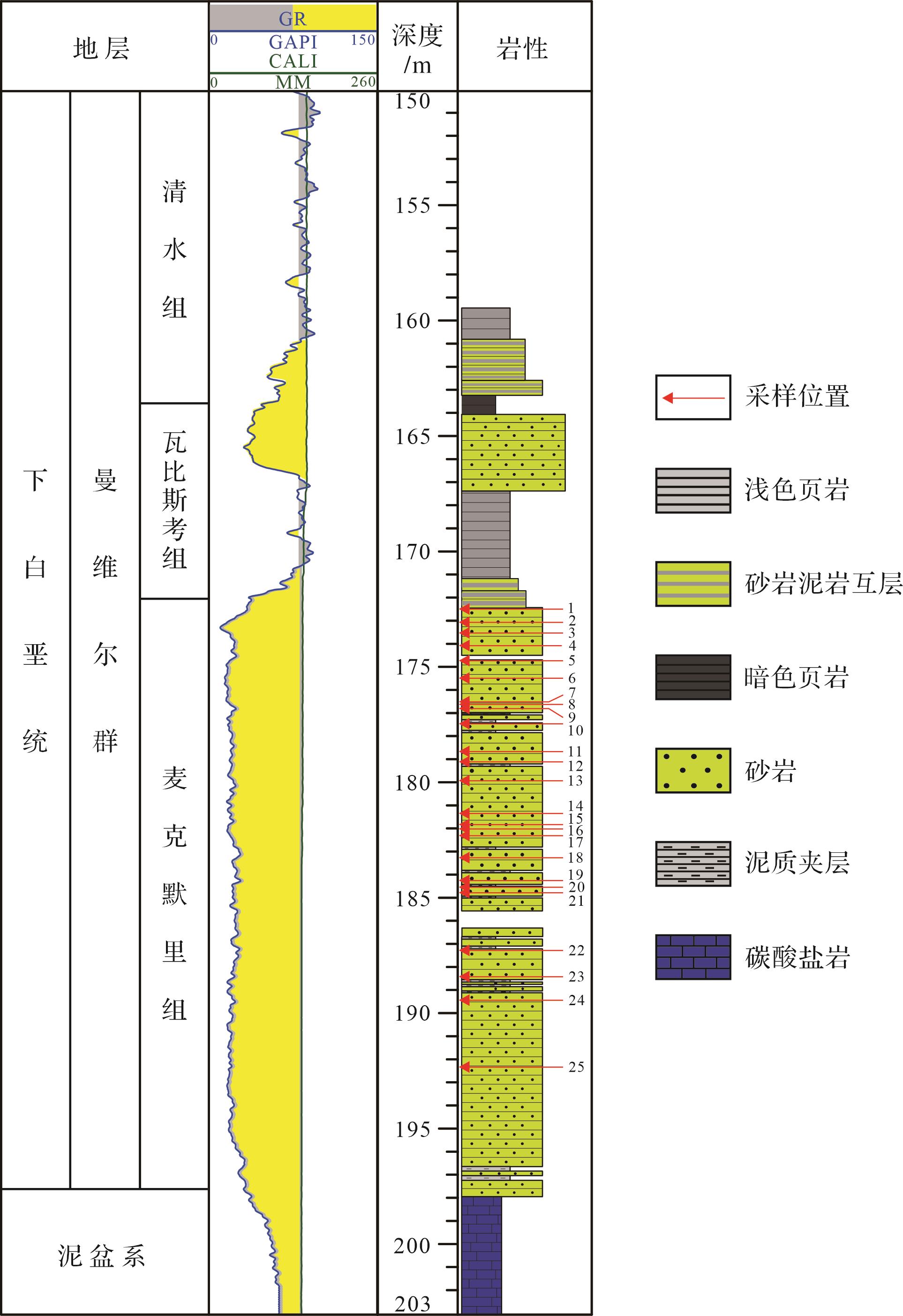

麦克默里组与泥盆系碳酸盐岩不整合接触,上覆瓦比斯考(Wabiskaw)组和清水(Clearwater)组[2,21⁃22]。整个麦克默里组深度为250~400 m,分为上麦克默里组、中麦克默里组和下麦克默里组三个单元[4,23]。麦克默里组自下而上由河流向港湾充填过渡,沉积了一套多期下切河谷叠置的连续厚砂体[24⁃25](图2)。目标井麦克默里组厚度约26 m,主要岩性为砂岩。

-

研究样品来自麦凯河地区的某油砂井,共采集了25个油砂样品,均用锡纸密封保存。可溶性有机物抽提、族组分分离、饱和烃气相色谱、饱和烃和芳烃色谱质谱等实验的仪器及主要步骤如下:对2~3 g油砂样品进行索氏抽提72 h,族组分分离采用硅胶氧化铝层析柱(质量比2∶1),用石油醚、石油醚与二氯甲烷混合溶剂(石油醚∶二氯甲烷=1∶2)、甲醇与二氯甲烷混合溶剂(甲醇∶二氯甲烷=93∶7)依次冲洗得到饱和烃、芳烃、非烃和沥青质等族组分。用安捷伦6890 GC气相色谱仪进行饱和烃气相色谱分析,载气为氦气,流量控制在1.0 mL/min,色谱柱采用HP-PONA石英毛细柱(50 m×0.20 mm×0.50 µm),原油样品色谱升温程序为初温35 ℃,保留5 min,再以3 ℃/min升至70 ℃,然后以4.5 ℃/min升至300 ℃,保留35 min;FID检测器温度为300 ℃,氢气和空气的流量分别为40 mL/min和400 mL/min。使用美国Agilent 6890 GC/5975 iMS对饱和烃和芳香烃进行色谱质谱分析,GC条件载气为99.99% He,流速1 mL/min;色谱柱为HP-5 MS(30 m×0.25 mm×0.25 µm);进样口温度300 ℃,不分流进样;初温50 ℃,保持1 min,以20 ℃/min升程序升温至120 ℃,再以3 ℃/min升至310 ℃,保持10 min,MS条件离子化方式为EI,电子能量为70 eV。

-

原油中饱和烃、芳烃、非烃和沥青质等族组分组成反映了原油的宏观组成特征,可以用来初步判识原油的成熟度及其经历的次生变化[26]。麦克默里组油砂沥青的族组分中饱和烃平均含量为20.98%,芳香烃平均含量为25.31%,而沥青质与非烃平均含量之和占油砂族组分的53.71%(表1),明显高于普通原油,这可能与麦克默里组油砂沥青遭受严重生物降解有关。

样品编号 深度/m 氯仿沥青“A”/% 饱和烃/% 芳烃/% 非烃/% 沥青质/% 1 172.26 3.03 20.03 22.09 21.60 36.28 2 173.06 1.65 22.73 22.65 22.83 31.79 3 173.56 2.40 18.67 19.96 21.32 40.05 4 174.06 3.91 20.61 21.92 20.20 37.27 5 174.74 5.29 21.26 20.09 19.21 39.44 6 175.54 12.15 22.92 31.32 18.64 27.12 7 176.57 9.59 19.98 27.17 23.09 29.77 8 176.67 12.43 27.43 28.11 21.22 23.24 9 176.84 14.93 24.47 30.64 18.17 26.71 10 177.44 14.64 23.06 28.81 21.92 26.20 11 178.74 11.24 23.27 28.83 23.74 24.16 12 179.14 12.54 22.35 25.94 24.35 27.36 13 179.86 13.26 21.26 26.83 22.29 29.62 14 181.36 14.17 19.71 27.35 21.47 31.47 15 181.86 13.50 19.20 28.38 22.25 30.17 16 182.01 14.37 20.18 26.63 24.42 28.78 17 182.31 12.91 20.66 25.34 24.34 29.66 18 183.27 12.63 20.52 26.83 23.87 28.78 19 184.21 14.24 19.43 28.01 23.09 29.47 20 184.51 12.47 18.00 22.63 27.48 31.89 21 184.85 7.29 17.64 25.74 28.92 27.70 22 187.27 9.36 19.34 21.01 26.12 33.53 23 188.43 6.26 19.81 20.04 28.16 31.99 24 189.47 12.39 19.50 25.60 26.22 28.68 25 192.30 6.12 22.51 20.88 24.69 31.94 Table 1. Oil group composition of the oil sands of the Cretaceous McMurray Formation in the Mackay River region

-

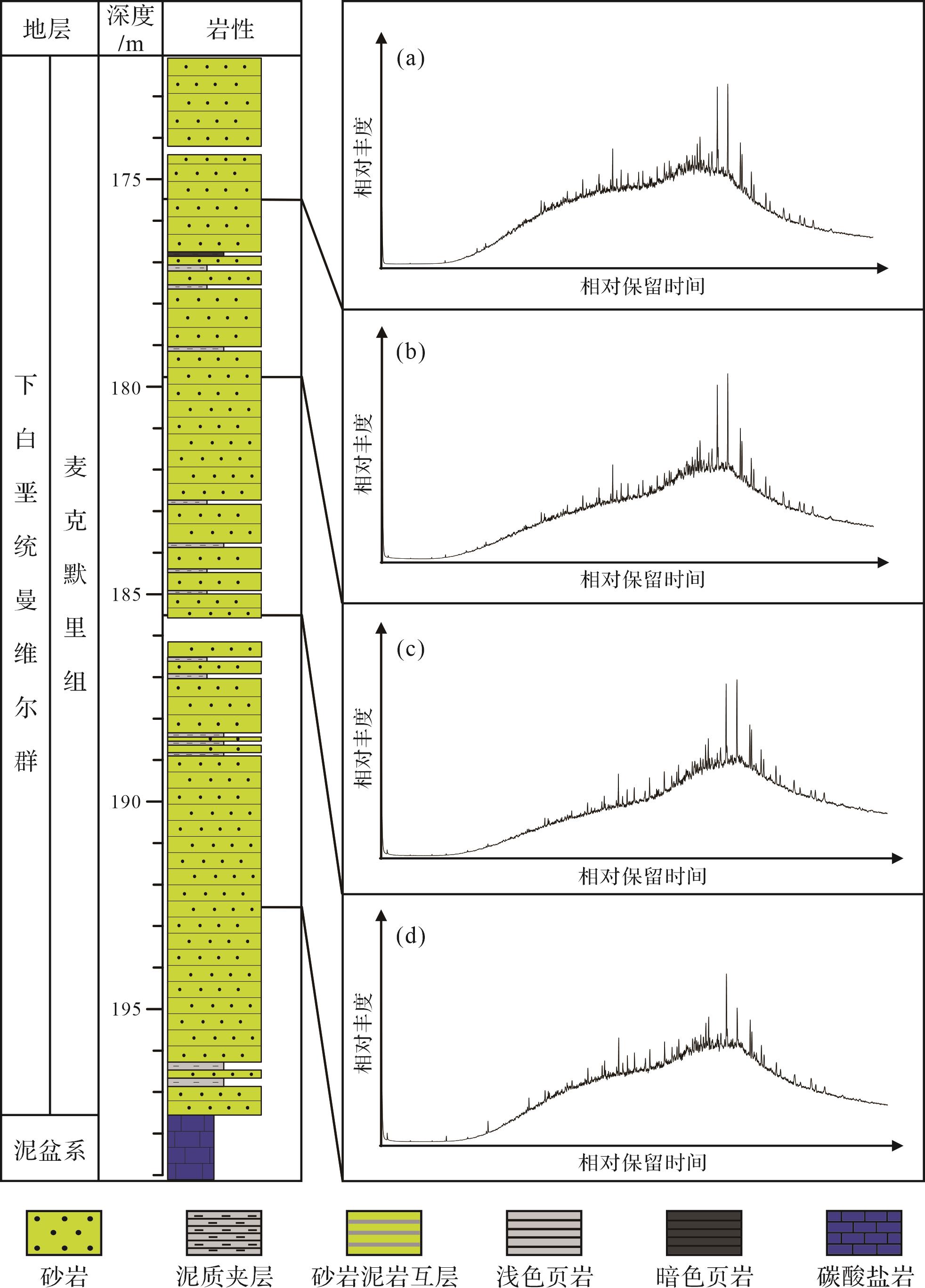

通过对比麦克默里组油砂样品的饱和烃气相色谱图(图3),发现4个来自同一油砂井不同深度的样品均有正构烷烃低于检测限、无环类异戊二烯烃难以分辨、异构烷烃和未分辨化合物含量多、基线抬升以及“UCM”鼓包等典型的严重生物降解特征[17]。

-

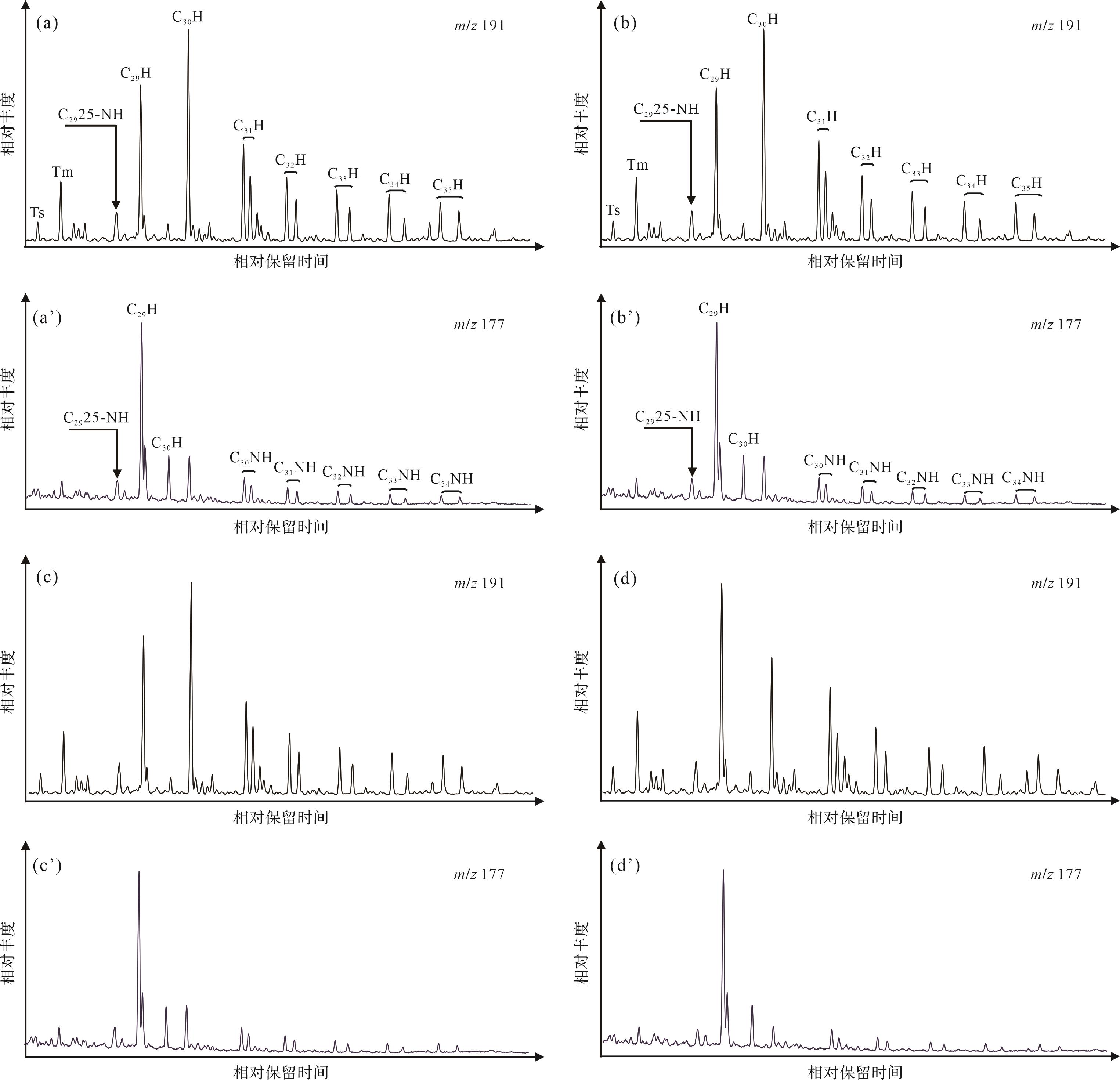

在m/z 191,177质量色谱图(图4)中检测到以C30藿烷为主峰的C29~C35藿烷系列,部分藿烷遭受损失但并未完全消失,具有从C30~C35藿烷丰度逐渐降低和升藿烷保留较完整的特征,并且检测到25-降藿烷这一指示原油发生生物降解的典型化合物[27]。

-

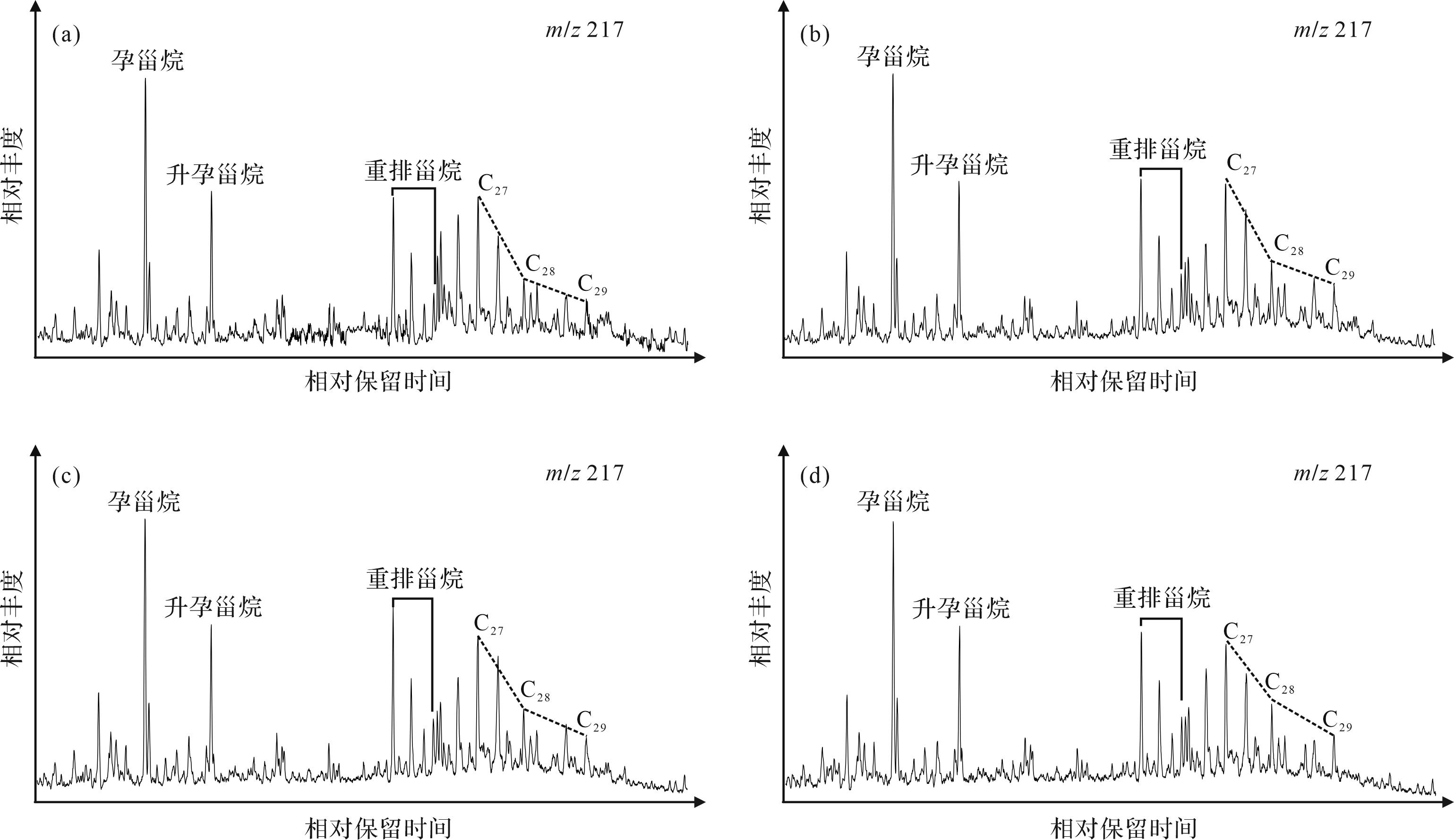

甾烷系列化合物结构稳定,有较强的抗生物降解能力,可以指示沉积有机质的物质来源、沉积环境和成熟度[28],其中重排甾烷比规则甾烷结构稳定,抗生物降解能力也比规则甾烷强[17]。甾烷系列通常在m/z 217质量色谱图(图5)中检出,麦克默里组油砂沥青甾烷遭受一定程度的损失,C27规则甾烷、C28规则甾烷和C29规则甾烷呈“L”型,指示麦克默里组油砂沥青的有机质来源主要为低等水生生物和藻类。甾烷系列质量色谱图基线略微抬升,使得孕甾烷和升孕甾烷含量相对升高。

-

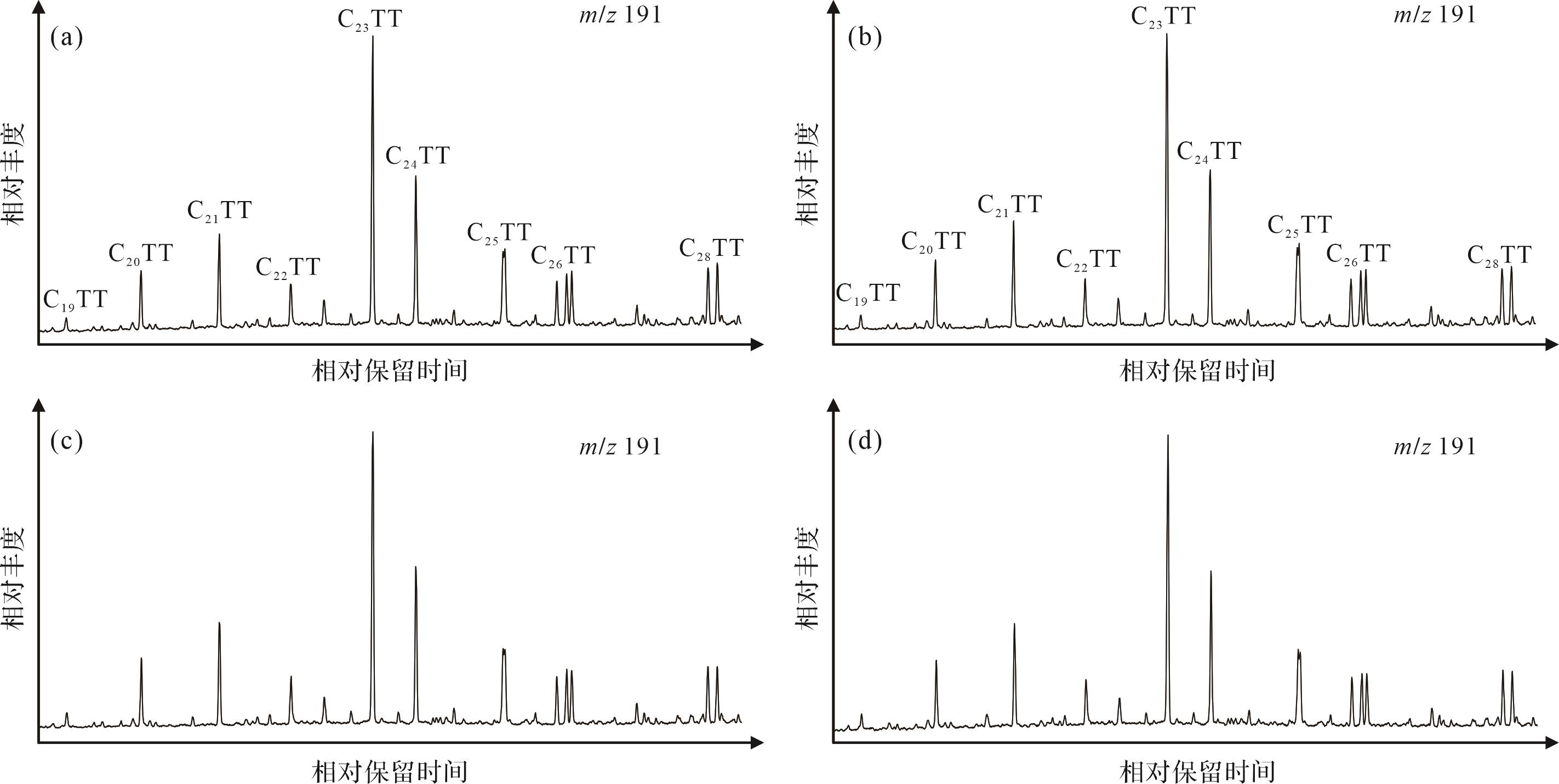

三环萜烷的分布受沉积环境的影响较大,根据对C19~C23三环萜烷系列化合物分布特征的研究,肖洪等[29]建立了一个可以区分海相或咸水湖相、淡水湖相、河流或三角洲以及沼泽相等四种沉积环境的图版。三环萜烷抗生物降解能力较强[17],Cheng et al.[30]和王珊等[31]的研究表明,随着生物降解作用的增强,三环萜烷的抗降解能力会随着碳数的增加而减弱。m/z 191质量色谱图中三环萜烷系列保留相对完整,可检测到C19~C28三环萜烷并且普遍存在C23三环萜烷优势的特征,指示麦克默里组油砂沥青沉积环境为海相(图6)。

-

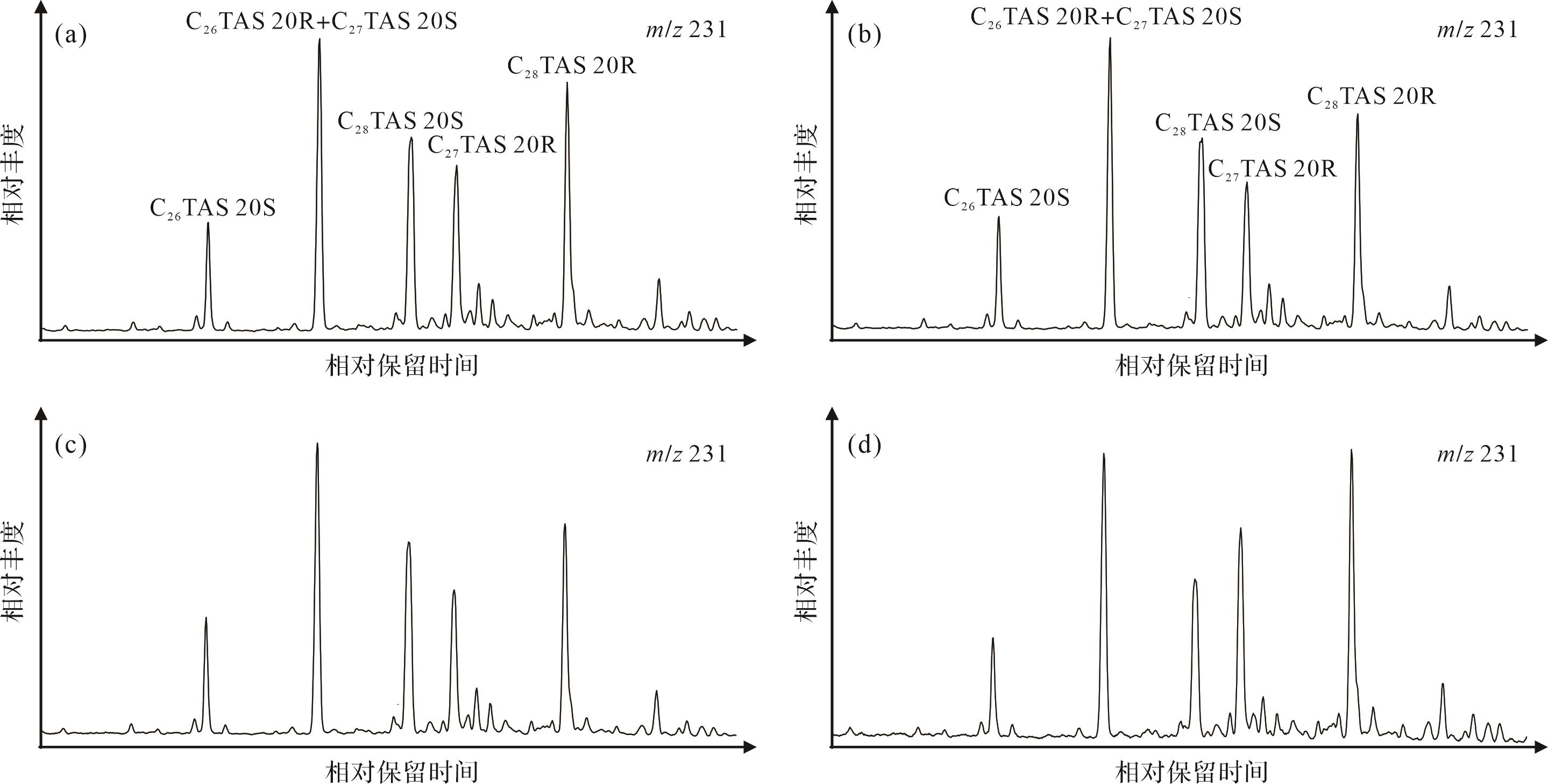

如m/z 231质量色谱图所示(图7),4个不同深度的油砂沥青样品三芳甾烷系列化合物特征没有明显差别,均具有特征峰容易鉴别并以C28为主峰的特征,说明麦克默里组油砂沥青虽然遭受严重生物降解,但三芳甾烷系列化合物保留完整,可以作为研究区油源分析的可靠参数。

3.1. 油砂沥青族组分特征

3.2. 油砂沥青分子地球化学特征

3.2.1. 正构烷烃与无环类异戊二烯烃类

3.2.2. 藿烷系列

3.2.3. 甾烷系列

3.2.4. 三环萜烷系列

3.2.5. 三芳甾烷系列

-

Higley et al.[5]测得曼维尔群(Mannville)镜质体反射率Ro=0.5%~0.6%,处于低熟—成熟的热演化阶段。本文根据MPI[32]、MDR[33]分别计算得到的麦克默里组油砂沥青的等效镜质体反射率分别为Rc[34]=0.55%~0.77%、Rm[33]=0.55%~0.63%(表2),表明油砂沥青处于低熟—成熟阶段,为生油窗早期产物。

样品号 深度/m C27%甾烷 C28%甾烷 C29%甾烷 C19+20TT% C21TT% C23TT% C26% TAS C27% TAS C28% TAS MPI MDR Rc% Rm% 1 172.26 43.95 35.23 20.82 16.79 20.66 62.54 17.87 34.78 47.34 0.41 0.74 0.55 0.55 2 173.06 53.21 13.76 33.03 16.55 21.37 62.08 18.42 34.42 47.16 0.48 0.84 0.62 0.55 3 173.56 50.06 15.22 34.71 15.99 20.71 63.30 17.65 35.02 47.34 0.37 1.02 0.62 0.56 4 174.06 52.45 16.63 30.92 16.61 20.83 62.56 18.98 34.41 46.61 0.45 0.81 0.62 0.56 5 174.74 48.84 18.82 32.34 17.50 21.03 61.46 18.25 34.71 47.04 0.54 0.94 0.62 0.56 6 175.54 44.12 25.75 30.12 16.97 21.77 61.26 17.96 35.01 47.03 0.61 1.01 0.64 0.56 7 176.57 43.73 24.81 31.46 16.12 21.67 62.21 17.67 35.67 46.66 0.47 0.99 0.64 0.56 8 176.67 38.62 36.33 25.05 16.91 21.90 61.19 18.11 35.26 46.63 0.54 1.08 0.65 0.57 9 176.84 37.05 34.25 28.70 17.28 21.89 60.83 18.24 35.38 46.38 0.48 0.81 0.66 0.57 10 177.44 49.55 17.79 32.66 16.78 21.71 61.51 18.60 34.97 46.43 0.45 1.00 0.67 0.57 11 178.74 47.83 20.32 31.84 16.65 21.58 61.77 18.65 35.02 46.33 0.41 1.35 0.67 0.58 12 179.14 45.38 22.37 32.25 15.89 21.61 62.50 17.76 35.70 46.54 0.25 1.06 0.68 0.58 13 179.86 48.06 21.67 30.27 16.71 21.70 61.59 18.45 35.33 46.22 0.60 1.25 0.69 0.58 14 181.36 48.20 21.00 30.80 16.91 21.48 61.61 18.37 35.47 46.16 0.54 0.95 0.69 0.58 15 181.86 48.28 18.81 32.92 17.36 21.54 61.09 18.61 35.49 45.90 0.54 0.67 0.69 0.58 16 182.01 55.06 18.99 25.95 17.50 21.75 60.75 18.33 35.77 45.90 0.58 0.66 0.72 0.58 17 182.31 53.08 15.38 31.54 17.56 21.76 60.67 18.73 35.33 45.94 0.55 1.24 0.72 0.59 18 183.27 48.95 17.19 33.87 17.88 21.59 60.53 18.59 35.63 45.78 0.56 1.33 0.72 0.59 19 184.21 50.75 18.51 30.74 16.55 21.82 61.63 19.59 34.52 45.90 0.48 1.59 0.73 0.59 20 184.51 46.81 17.57 35.62 16.43 21.24 62.32 19.10 35.31 45.59 0.37 1.13 0.73 0.59 21 184.85 48.57 20.22 31.20 16.02 20.34 63.64 19.63 34.44 45.93 0.40 0.54 0.74 0.60 22 187.27 49.01 18.92 32.06 19.65 21.86 58.48 18.80 35.41 45.79 0.43 0.66 0.75 0.60 23 188.43 46.62 30.32 23.07 18.57 22.39 59.04 18.78 35.71 45.51 0.37 0.52 0.75 0.61 24 189.47 55.42 18.64 25.93 16.24 21.60 62.16 19.72 34.75 45.53 0.37 1.13 0.76 0.61 25 192.30 60.17 13.38 26.45 18.14 21.90 59.96 19.53 35.64 44.82 0.58 0.66 0.77 0.63 注: MPI=1.5(3-MP+2-MP)/(P+9-MP+1-MP)[32];MDR=4-MDBT/1-MDBT[33];Rc(%)=0.60*MPI-1+0.40[34];Rm(%)=0.073MDR+0.51[33]。Table 2. Molecular geochemical parameters of the oil sands of the McMurray Formation

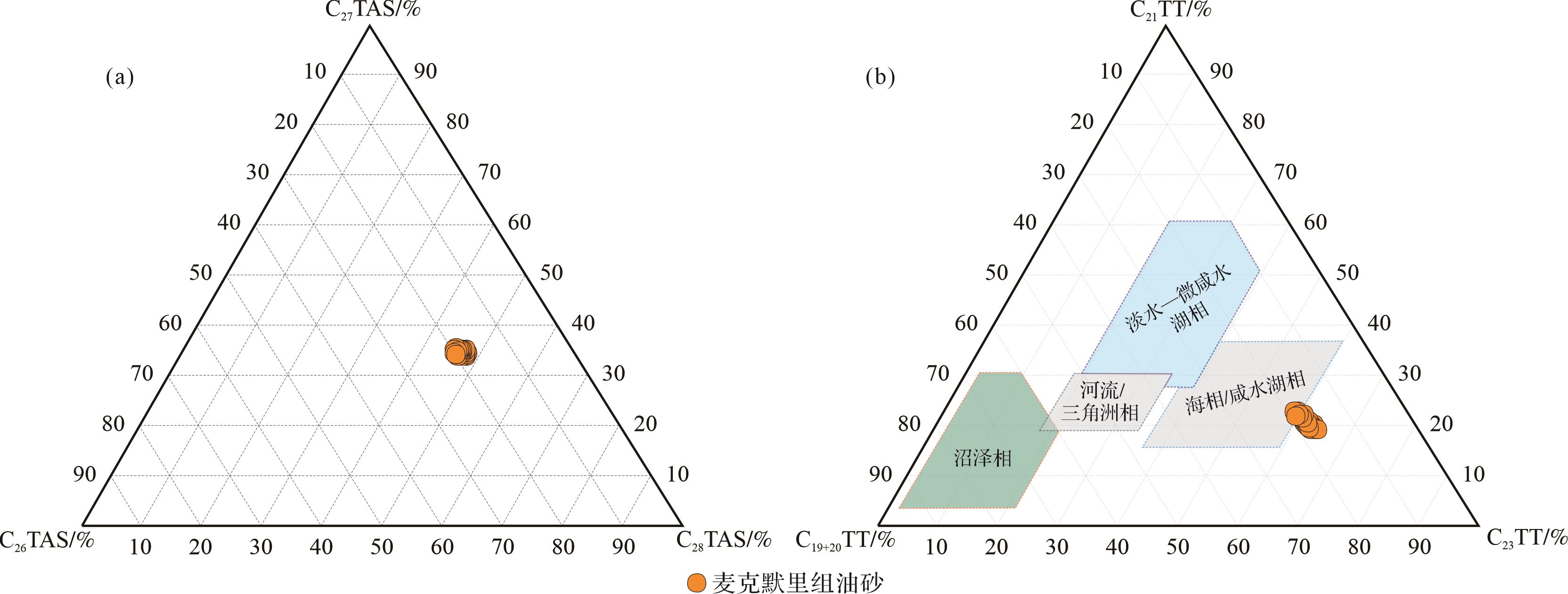

三芳甾烷系列化合物抵抗生物降解的能力非常强[35],在麦克默里组油砂沥青中保留完整,所以采用三芳甾烷作为族群划分的生物标志物。该类化合物广泛分布于沉积有机质与原油中,但由于存在C2620R与C2920S共溢现象,需先对其相对含量进行计算。根据张宝收等[36]提出的三芳甾烷同系物和异构体鉴定以及相对含量计算方法,对麦克默里组样品进行计算和油砂沥青族群划分。假设C26和C27三芳甾烷同系物中各自的20S和20R异构体之间的丰度比值与C2820S/C2920R比值一致,估算C2720S异构体与C2720R的峰面积比。在C2620R和C2720S共流出峰的峰面积中,扣除C2720S化合物峰面积,剩下的即为C2620R构型的峰面积。通过上述方法分别计算三芳甾烷C2620S、C2620R、C2720S、C2720R、C2820S和C2820R六个化合物的峰面积,求得C26-C28三芳甾烷系列中C26、C27、C28不同碳数同系物系列的相对含量(表2),绘制C26-C27-C28三芳甾烷相对含量分布三角图(图8a),发现油砂沥青三芳甾烷相对含量的特征非常相似且均具有C28三芳甾烷优势,说明麦克默里组油砂沥青样品属于同一类型。

Figure 8. The percentages of C26TAS, C27 TAS, and C28 TAS (a)and C19+20TT, C21TT, and C23TT (b) in the oil sands of the McMurray Formation

麦克默里组油砂规则甾烷系列化合物具有C27优势,指示麦克默里组油砂沥青烃源岩的有机质输入以低等水生生物和藻类为主(图5)。据肖洪等[29]建立的关于C19+20三环萜烷、C21三环萜烷和C23三环萜烷相对百分含量的沉积环境判识三角图版,麦克默里组油砂沥青的烃源岩属于海相沉积环境(图8b)。麦克默里组油砂沥青的三环萜烷与三芳甾烷相对含量在C26-C27-C28三芳甾烷三角图和C19+20-C21-C23三环萜烷三角图上的分布特征基本一致,说明麦克默里组油砂沥青均属于同一族群。

-

生物降解过程中,原油的饱和烃含量减少,芳香烃的含量也会受到影响,这导致原油的API降低、相对密度和黏度增加[13],典型的海洋非生物降解油的API为36°~38°,相对密度小于0.90,黏度小于20 mPa·s[37]。常温常压下,麦克默里组油砂沥青API为6°~10°[5,38],相对密度为1.03[39],黏度介于1.0×105~8.0×106 mPa·s[9,40],表现出API较低、相对密度和黏度相对较高的重质原油特征,证明阿萨巴斯卡油砂沥青遭受了严重的生物降解。

由于原油中不同种类的化合物对生物降解的敏感性不同,化合物遭受损失的顺序和程度也不同[14]。Peters et al.[17]提出了将生物降解程度划分为1~10个等级的方法(简称PM法),PM 1为轻微降解,PM 10为强烈降解,随后Wenger et al.[15]通过抗降解能力强的生物标志化合物对其进行了校准。前人将阿萨巴斯卡地区油砂沥青的生物降解程度大致确定在PM 5~8级,而对阿萨巴斯卡油砂矿区的主要产层麦克默里组油砂沥青的生物降解程度没有更为精确的判识[9⁃10,13,18]。为此,本文使用PM法对该地区油砂沥青的生物降解等级开展评价。

从表1来看麦克默里组油砂沥青的族组分中非烃和沥青质含量很高,根据饱和烃气相色谱分析(图3),麦克默里组油砂沥青的正构烷烃严重缺失,无环类异戊二烯烃难以分辨并且异构烷烃及未分辨化合物含量多,麦克默里组油砂发生严重生物降解;麦克默里组油砂的藿烷遭受一定程度损失,并且鉴别出少量的25-降藿烷(图4),生物降解等级达到PM 5~8[8,41];甾烷的基线抬升,孕甾烷和升孕甾烷丰度较高,规则甾烷遭受损失(图5),甾烷受生物降解影响程度应高于藿烷,生物降解等级达到PM 6~8[17];三环萜烷系列保留较为完整,基线略微抬升,C19~C21三环萜烷含量较低,C25~C28三环萜烷含量低,具有明显的C23三环萜烷优势(图6),表明三环萜烷受到生物降解作用的实质影响较小,生物降解等级应该未超过PM 8[41];三芳甾烷的特征峰明显且容易识别(图7),麦克默里组油砂沥青三芳甾烷仍保留完整,生物降解等级未达到PM 8[17]。综上所述,麦克默里组油砂属于严重生物降解成因,生物降解等级应在PM 7左右。

-

海相碳酸盐烃源岩原油具有C29/C30藿烷比值和C35/C34-S藿烷比值高的特征(C29/C30>0.60,C35/C34-S>0.80),同时,低姥植比(Pr/Ph)值和高C35/C34-S值也是强还原的沉积环境特征[17]。麦克默里组油砂沥青的母质来源以低等水生生物和藻类为主,沉积环境为海相沉积,具有C29/C30藿烷比值和C35/C34-S藿烷比值高、姥植比低(C29/C30=0.76,C35/C34-S=0.89,Pr/Ph=0.88)的特征。与前人所推测的烃源岩对比发现,与麦克默里组油砂沥青的生物标志物化合物组成更接近的是下侏罗统Nordegg/Cordondale组(C29/C30≈0.90,C35/C34-S≈1.30,Pr/Ph≈0.90)、中泥盆统Elk Point群Keg River组(C29/C30≈0.90,C35/C34-S≈1.20,Pr/Ph≈0.60)和上泥盆统Mississippian系Lodgepole组(C29/C30≈0.99,C35/C34-S≈1.01,Pr/Ph≈0.60)来源的原油[42⁃43],推测麦克默里组油砂沥青可能来自上述几套烃源岩。

4.1. 油砂沥青族群划分

4.2. 生物降解程度

4.3. 油砂沥青的来源

-

(1) 麦克默里组油砂沥青为海相沉积,生烃母质以藻类和低等水生生物为主。麦克默里组油砂沥青具有C23三环萜烷、C27规则甾烷优势以及C28三芳甾烷优势特征,表明油砂沥青属于同一族群。麦克默里组油砂沥青等效镜质体反射率为0.55%~0.77%,成熟度低,为生油窗早期产物。

(2) 麦克默里组油砂沥青的族组分中非烃和沥青质含量高,油砂沥青的API比较低、相对密度和黏度相对较高,结合饱和烃芳香烃质谱色谱指纹特征,综合认为麦克默里组油砂沥青遭受了严重的生物降解,生物降解等级在PM 7级左右。

(3) 推测麦克默里组油砂沥青可能来自下侏罗统Nordegg/Cordondale组、中泥盆统Elk Point群Keg River组和上泥盆统Mississippian系Lodgepole组烃源岩的贡献。

DownLoad:

DownLoad: