HTML

-

大陆地壳生长与演化及宜居地球的形成是地质学领域研究的焦点科学问题[1]。大别地区位于扬子克拉通东北缘,是华南板块与华北板块中生代俯冲—碰撞的汇聚带,也是全球碰撞造山带研究的焦点地区[2]。由于大陆碰撞和抬升导致古老基底岩石出露,为揭示扬子克拉通地壳形成演化提供了宝贵素材。锆石在地壳循环过程中具有良好的稳定性,其U-Pb年龄可真实地反映岩浆结晶年龄及经历的构造热事件信息,Lu-Hf同位素组成是示踪源区特征及地壳生长事件的重要手段,两者相结合可为揭示地壳形成与演化提供重要依据[3⁃5]。近些年来,大别地区早期基底岩石及锆石年龄信息的相继发现,使得该地区成为研究早期地球演化的重要场所。如:在大别木子店地区,Qiu et al.[6]识别了3颗年龄为4.0 Ga的继承岩浆锆石,Wang et al.[7]发现了3.81~3.77 Ga的TTG片麻岩与3.65 Ga斜长角闪岩,Qiu et al.[8]判识的2.49~2.41 Ga TTG片麻岩中的锆石具有弱富集的Hf同位素,反映了冥古宙地壳生长事件;徐大良等[9]在蕲春地区报道了2.9~2.4 Ga的片麻岩;Zhao et al.[10]在大别南缘浠水地区鉴别出2.51~2.47 Ga的高钾花岗岩片麻岩,其记录的地壳生长历史可追溯至~3.80 Ga,峰值为3.8~3.7 Ga和3.5~3.4 Ga;邱啸飞等[11]在团风地区识别了~2.0 Ga的混合岩;田洋等[12]在贾庙地区原大别岩群解体出2.63~2.5 Ga的片麻状花岗岩等。然而,这些基底岩石往往呈透镜状产出于晚期花岗质岩石中,规模十分有限,限制了对大别地区地壳生长的理解。与之相比,河流流经范围大,运移能力强,其沉积物可携带流经区域地质体的信息[13],其中的锆石可以更全面地反映物源区大陆地壳生长和演化信息[5,14⁃18]。

本文通过分析大别地区不同河流碎屑沉积物中锆石U-Pb-Hf同位素组成,揭示物源区特征,并综合区域岩浆、变质记录,恢复大别地区岩浆—构造热—地壳生长事件历程,为大别地区乃至扬子克拉通的地壳生长提供新证据。

-

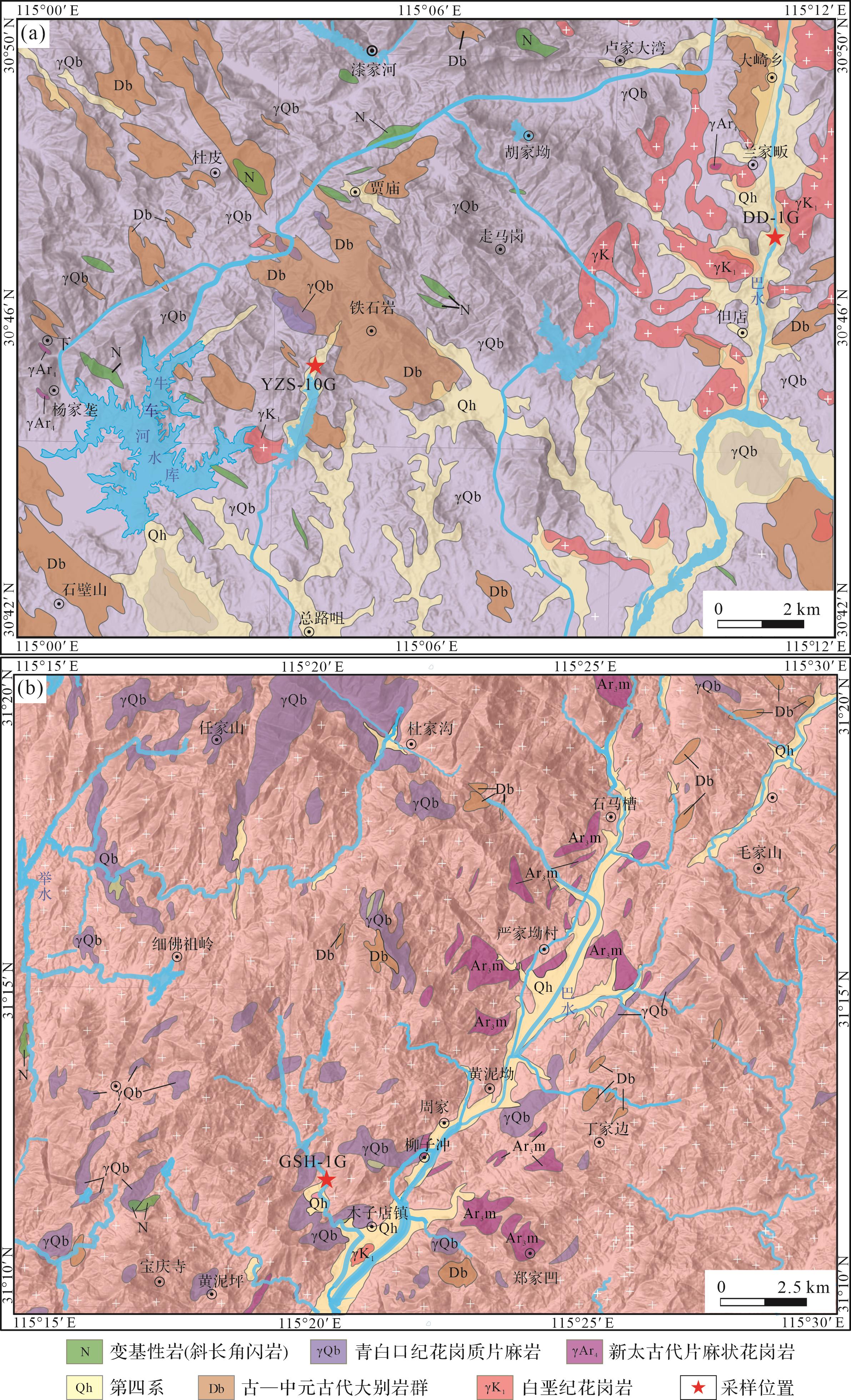

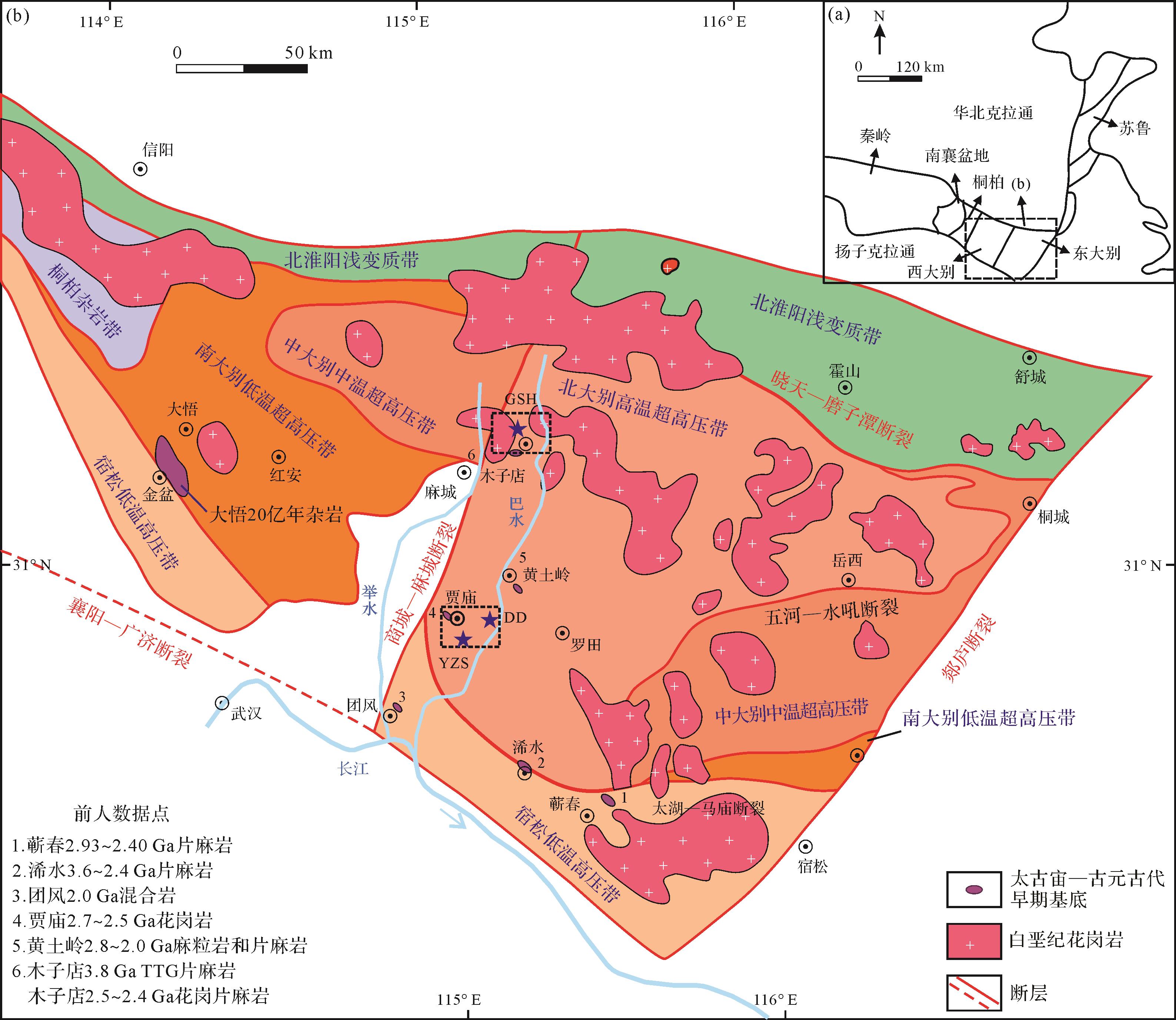

秦岭—桐柏—大别—苏鲁造山带是华北克拉通与华南板块之间的碰撞造山带,大别造山带位于该造山带的中部[2]。商城—麻城断裂带将大别造山带分为东、西两部分(图1)。按变质级别由北到南依次为北淮阳低级变质带、北大别高温超高压榴辉岩相变质带、中大别中温超高压榴辉岩相变质带、南大别低温超高压榴辉岩相变质带以及宿松低温高压蓝片岩相变质带五个构造单元,各单元之间均被断层分隔[21⁃27]。

研究区位于东大别之北大别变质带,主要出露新元古代花岗质片麻岩,地层出露较少。地层主要为新太古界木子店岩组,古—中元古界大别岩群与第四系。木子店岩组以含条带状(紫苏辉石)磁铁角闪石英岩为特征,主体岩性为(含榴)黑云角闪斜长片麻岩(变粒岩)、(含榴)斜长角闪岩。大别岩群主要岩性为黑云二长(或斜长)片麻岩、变粒岩、浅粒岩、斜长角闪岩、白云石大理岩、磁铁角闪大理岩及少量黑云石英(片)岩,岩浆岩主要为白垩纪二长花岗岩、正长花岗岩。另有斜长角闪岩及太古宙—古元古代早期花岗质岩石零星出露。

-

本文锆石U-Pb-Hf同位素分析样品采自东大别一字水、但店与木子店地区的3条河流(图2)。样品YZS-10G采自贾庙乡一字水(图2a),采样坐标:115°4′51.59″ E,30°45′27.81″ N;样品DD-1G采自但店五桂河(图2a),采样坐标:115°11′26.63″ E, 30°47′2.57″ N;样品GSH-1G采自木子店地区观石河(图2b),采样坐标:115°21′3.36″ E, 31°11′33.60″ N。三处河流碎屑沉积物均采自边滩,主要为含砾不等粒砂,砾石成分为花岗质岩石,含量5%~8%;不等粒砂主要为石英,其次为花岗质岩屑与长石,含有少量磁铁矿、角闪石与黑云母等暗色矿物。

-

锆石挑选、制靶、透射光、反射光和阴极发光照相均在武汉上谱分析科技有限责任公司完成,样品经粉碎、淘洗后,采用重选和磁选技术进行初步分选,然后于双目镜下手工挑选。将代表性锆石粘在环氧树脂上进行制靶,抛光使其暴露1/3~1/2晶面,进行显微照相[28]。其中阴极发光图像拍摄仪器为配备有GATAN MINICL系统的高真空扫描电子显微镜(JSM-IT100)。工作电场电压为10.0~13.0 kV,钨灯丝电流为80~85 µA。

锆石的U-Pb定年在中国地质调查局武汉地质调查中心同位素地球化学实验室完成。锆石U-Pb定年分析利用RESOlution LR 193 nm 激光剥蚀系统和ICAP-Q电感耦合等离子体质谱的联用装置(LA-ICP-MS)完成。分析所用激光束斑直径为29 µm,激光束能量密度4 J/cm2,频率为3 Hz。样品测试时,每个点的分析时间为90 s,其中背景信号15 s,样品剥蚀45 s,尾吹30 s。锆石U-Pb定年分析采用锆石标准物质91500为外标进行同位素分馏校正,每分析10个样品点分析2次91500,同时采用Tanz为监控样[29]。详细操作条件和分析方法见Zong et al.[30]。锆石样品的同位素比值和元素含量采用软件ICPMSDataCal进行数据处理分析[31],U-Pb谐和年龄和加权平均年龄计算及绘图采用软件Isoplot 3.0完成[32]。使用EXCEL程序ComPbCorr#3_15G进行普通铅校正[33]。对大于等于1 000 Ma的锆石,选择207Pb/206Pb年龄,对小于1 000 Ma的锆石选择206Pb/238U年龄,并剔除协和度小于90%的年龄,最后采用Isoplot R做碎屑锆石年龄频率直方图与年龄谐和图。分析数据见附表1。

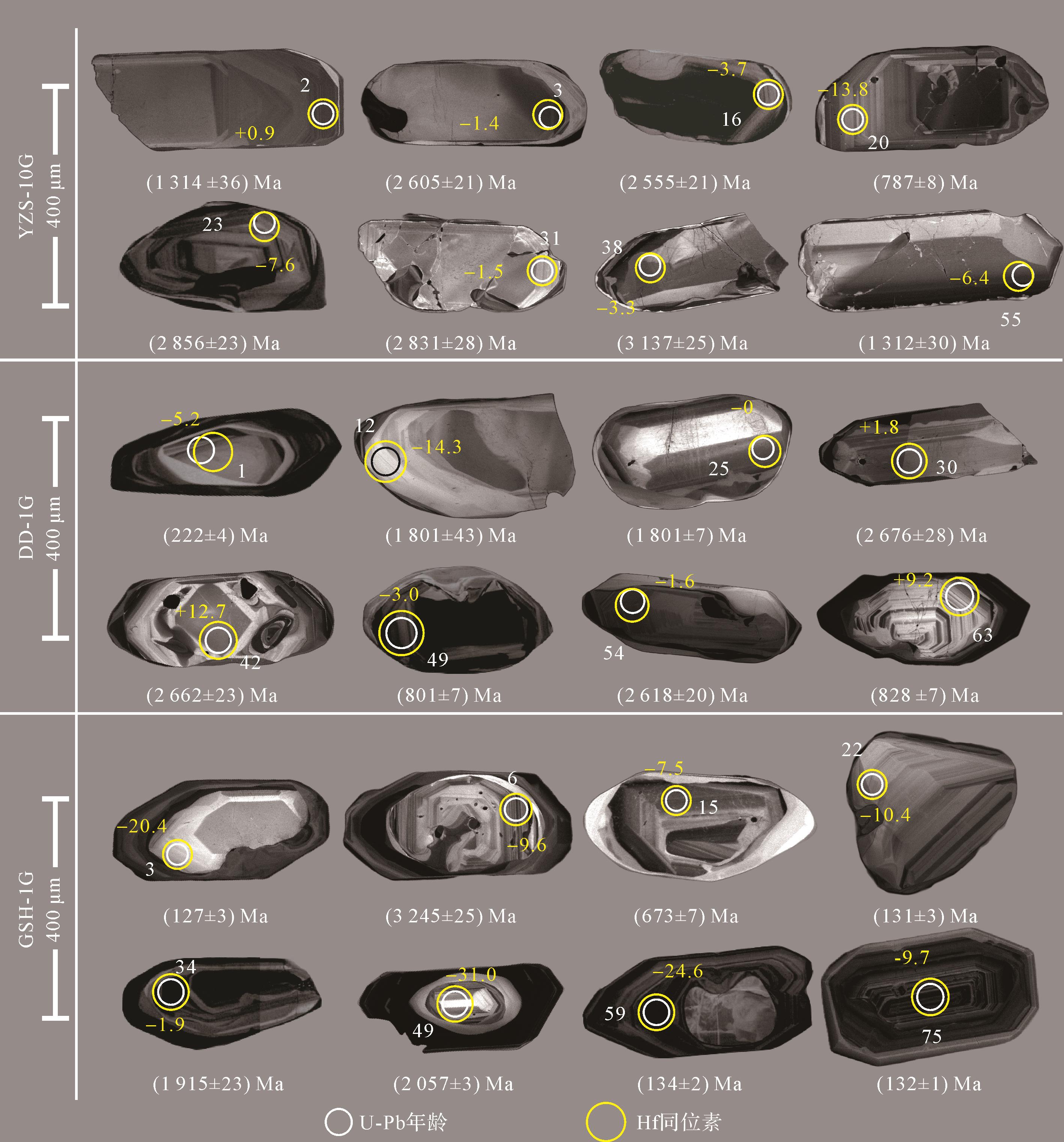

选取已获得U-Pb年龄的代表性谐和锆石进行Hf同位素分析。锆石Lu-Hf同位素分析在中国地质调查局武汉地质调查中心同位素地球化学实验室完成,所用仪器同锆石U-Pb定年分析。分析点选在锆石U-Pb分析点上或附近(图3)。激光束斑直径为43 μm,激光剥蚀时间60 s,激光频率6 Hz,激光能量密度为4 J/cm2。分析过程中采用锆石标准物质Plešovice、Penglai作为监控样,锆石Hf同位素数据处理分析采用软件ICPMSDataCal完成。Hf同位素计算参数选取λ176Lu=1.867×10-11[34];176Lu/177HfCrust=0.015[35];176Hf/177HfCHUR=0.282 793,176Lu/177HfCHUR=0.033 800[36],176Hf/177HfDM=0.283 250,176Lu/177HfDM=0.038 400[37]。分析数据见附表1。

2.1. 样品采集

2.2. 分析方法

-

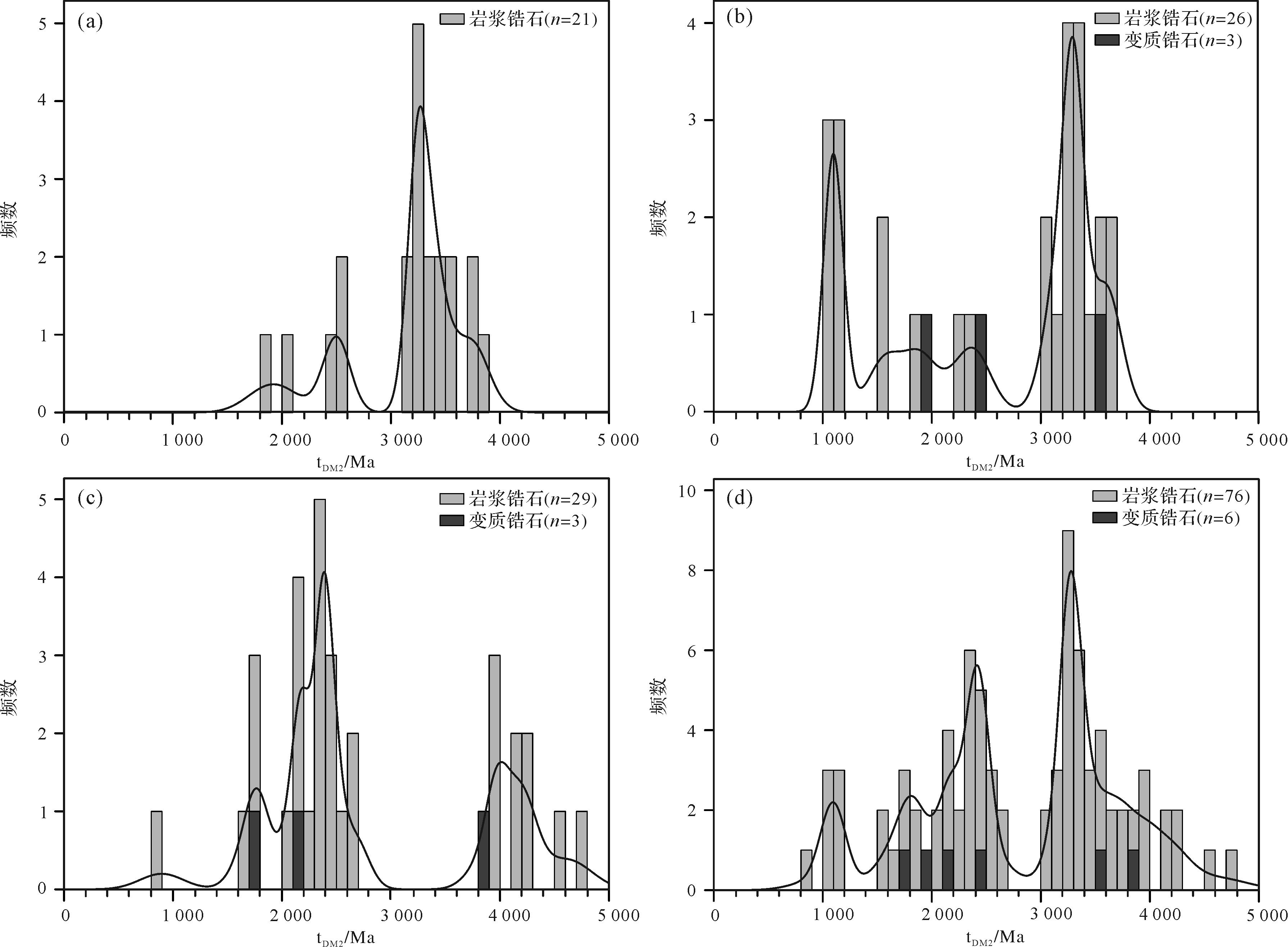

样品YZS-10G锆石多为浅褐色(图3),少量灰白色,短柱状或椭圆状为主,长宽比介于1∶1~3∶1,长轴一般介于100~300 µm,大部分锆石的圆度较好。多数锆石具有明显的韵律环带和相对较亮的CL图像,指示岩浆成因;部分锆石韵律环带不太明显或消失,可能指示变质成因。选取60颗锆石进行锆石U-Pb年龄分析,获得56组谐和度大于90%的有效年龄,其中6颗锆石的Th/U比值小于0.1,CL图像无明显分带,指示其变质成因。其中1颗为新太古代变质锆石,年龄为2 587 Ma,5颗年龄集中于古元古代(~2.0 Ga),分别为1 937 Ma、1 940 Ma、2 000 Ma、2 022 Ma、2 125 Ma。剩余50组锆石Th/U比值介于0.19~2.10,CL图像显示清晰或略微模糊的岩浆振荡环带,指示岩浆成因。锆石谐和年龄可分为3个年龄段(图4a):2 630~2 468 Ma的锆石19颗,占比34%,峰值年龄为2 615 Ma;2 035~1 912 Ma的锆石5颗,占比9%,峰值年龄为1 941 Ma;866~767 Ma的锆石7颗,占比13%,峰值年龄为789 Ma。

样品DD-1G大部分锆石呈灰色,少部分呈亮白色,多为长柱状或椭圆状颗粒,长宽比可达4∶1,长轴100~400 μm。锆石多为棱角状或角砾状,圆度较差。选取63颗锆石进行U-Pb定年,获得了58组谐和度大于90%的有效年龄(图3)。其中有7颗锆石的CL图像无明显分带,Th/U比值小于0.1,指示了变质成因,1颗古元古代变质锆石年龄为1 977 Ma,1颗三叠纪变质锆石为203 Ma,剩余5个为白垩纪早期,变质年龄为127~121 Ma;剩余51组锆石的Th/U比值介于0.17~1.40,CL图像显示明显韵律环带,为岩浆成因锆石,年龄分布表现4个明显峰值(图4b):2 676~2 545 Ma的锆石11颗,占比19%,峰值年龄为2 672 Ma;1 913~1 830 Ma的锆石10颗,占比17%,峰值年龄为1 871 Ma;890~748 Ma的锆石15颗,占比26%,峰值年龄为812 Ma;1颗白垩纪岩浆锆石,其年龄为128 Ma。

样品GSH-1G的锆石大部分呈灰白色,形态以短柱状或椭圆状为主,少量呈不规则状,长宽比介于1∶1~4∶1,长轴100~400 μm,形状多为浑圆状,圆度较好。选取82颗锆石进行U-Pb年龄分析获得71组有效年龄,其中4颗锆石的Th/U比值小于0.1,CL图像无明显分带,指示变质成因,其中3颗为中生代变质锆石,年龄分别为128 Ma、133 Ma和211 Ma;剩余1颗变质锆石年龄387 Ma。剩余67组谐和锆石的Th/U比值介于0.14~2.20,CL图像发育明显韵律环带,指示其为岩浆锆石。67组岩浆锆石显示3个峰值段(图4c),包括:2 515~2 424 Ma的锆石15颗,占比10%,峰值年龄为2 500 Ma;1 915~1 812 Ma的锆石5颗,占比7%,峰值年龄为1 874 Ma;142~120 Ma的锆石40颗,占比60%,峰值年龄为128 Ma。

-

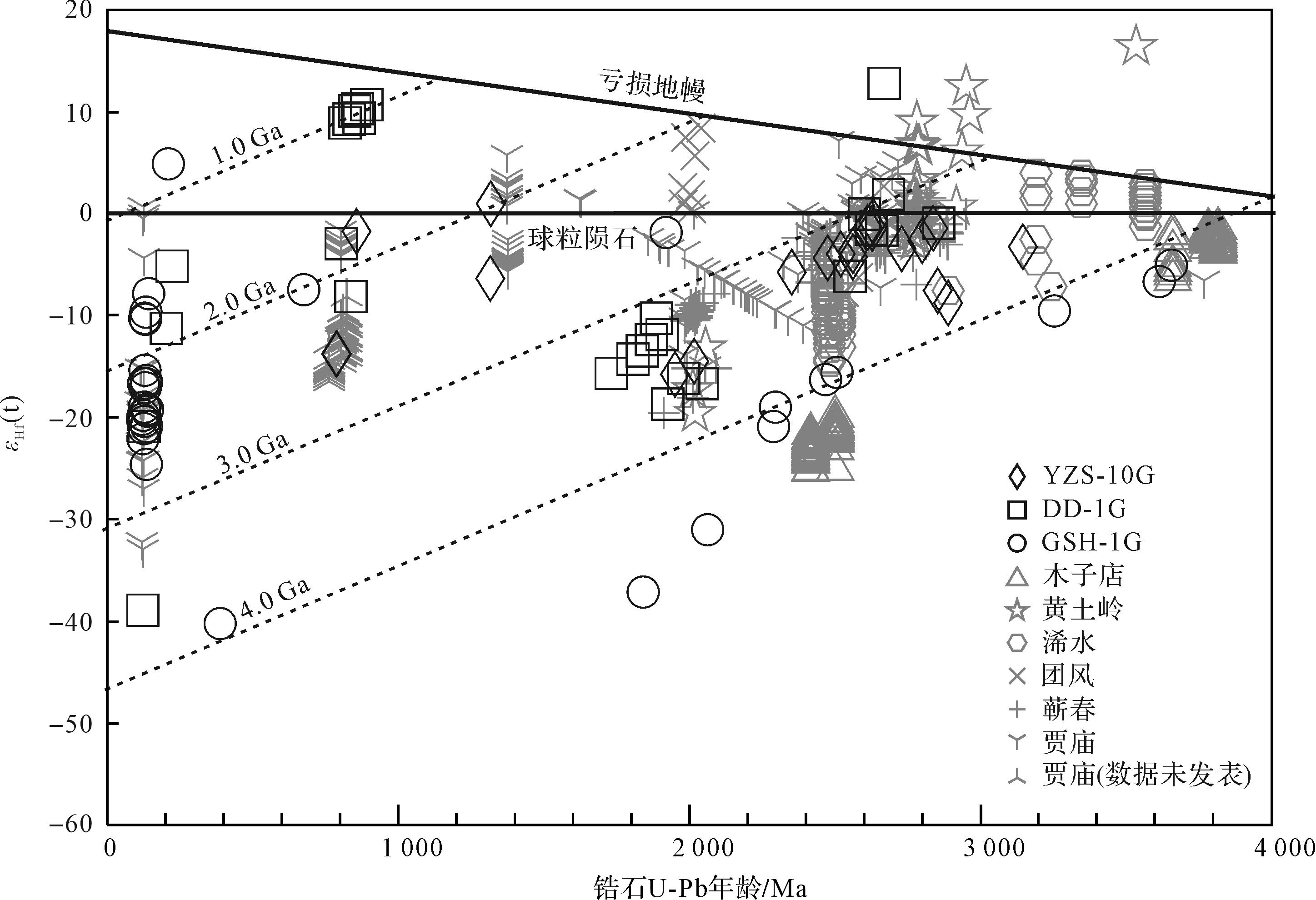

本次工作分别获得样品YZS-10G中21颗、DD-1G中29颗和GSH-1G中32颗,共计82颗锆石的Hf同位素组成。样品YZS-10G中4颗大于2.8 Ga的中太古代岩浆锆石176Hf/177Hf介于0.000 864~0.001 163,平均值为0.000 945;176Hf/177Hf比值介于0.280 715~0.280 963,平均值为0.280 801;其εHf(t)值介于-8.8~-1.5(图5),对应的Hf二阶段模式年龄(tDM2)变化介于3 848~3 371 Ma(图6)。8颗2.8~2.5 Ga的新太古代岩浆锆石176Hf/177Hf介于0.000 297~0.000 799,平均值为0.000 588;176Hf/177Hf比值介于0.280 935~0.281 107,平均值为0.281 049;εHf(t)值介于-0.8~-4.3,对应的tDM2介于3 414~3 164 Ma。2颗年龄为1 945 Ma、2 011 Ma的古元古代岩浆锆石176Hf/177Hf介于0.000 864~0.001 895,平均值为0.001 380;176Hf/177Hf比值介于0.281 129~0.281 163,平均值为0.281 146;εHf(t)值为-15.8、-14.5,对应的tDM2分别为3 538 Ma、3 511 Ma。3颗900~700 Ma的新元古代岩浆锆石176Hf/177Hf介于0.000 690~0.000 874,平均值为0.000 771;176Hf/177Hf比值介于0.281 915~0.282 212,平均值为0.282 014;εHf(t)值介于-13.8~-1.8,tDM2介于2 515~1 824 Ma。

Figure 5. Detrital zircon U⁃Pb ages and Hf isotope data from the Dabie area (including unpublished data)

样品DD-1G中1颗结晶年龄为2.85 Ga的中太古代岩浆锆石176Hf/177Hf比值为0.000 680;176Hf/177Hf比值为0.280 956;εHf(t)值为-1.0(图5),tDM2为3 354 Ma(图6)。6颗结晶年龄介于2.8~2.5 Ga的新太古代锆石176Hf/177Hf介于0.000 491~0.000 958,平均值为0.000 713;176Hf/177Hf比值介于0.281 001~0.281 474,平均值为0.281 154;εHf(t)值介于-6.2~12.7,tDM2介于3 428~2 366 Ma。8颗结晶年龄2.1~1.8 Ga的古元古代岩浆锆石176Hf/177Hf介于0.000 374~0.001 027,平均值为0.000 585;176Hf/177Hf比值介于0.281 031~0.281 332,平均值为0.281 191;εHf(t)值介于-18.7~-10.3,tDM2介于3 693~3 153 Ma。9颗结晶年龄900~700 Ma的岩浆锆石176Hf/177Hf介于0.000 705~0.002 111,平均值为0.000 878;176Hf/177Hf比值介于0.282 353~0.282 547,平均值为0.282 427;εHf(t)值介于-8.2~10.6,tDM2在2 205~1 072 Ma范围变化。样品DD-1G中3粒变质锆石结晶年龄分别为122 Ma、127 Ma和203 Ma,εHf(t)值分别为-38.9、-20.9和-11.3,tDM2分别为3 539 Ma、2 441 Ma和1 904 Ma。

样品GSH-1G中2颗3 646 Ma、3 604 Ma的始太古代岩浆锆石176Hf/177Hf为0.000 543、0.001 115,平均值为0.000 829;176Hf/177Hf比值为0.280 289、0.280 347,平均值为0.280 318;εHf(t)值为-5.1、-6.7(图5),tDM2为4 235 Ma、4 297 Ma(图6)。1颗结晶年龄为3 245 Ma的古太古代岩浆锆石176Hf/177Hf为0.000 512;176Hf/177Hf比值为0.280 444;εHf(t)值-9.6,tDM2为4 184 Ma。1颗结晶年龄为2 500 Ma的新太古代岩浆锆石176Hf/177Hf为0.000 155;176Hf/177Hf比值为0.280 746;εHf(t)值为-15.6,tDM2为3 957 Ma。3颗结晶年龄2.1~1.8 Ga的古元古代岩浆锆石176Hf/177Hf介于0.000 144~0.001 273,平均值为0.000 788;176Hf/177Hf比值介于0.280 574~0.281 557,平均值为0.280 922;εHf(t)值介于-37.1~-1.9,tDM2介于4 725~2 664 Ma。16颗140~120 Ma的中生代岩浆锆石176Hf/177Hf介于0.000 244~0.002 099,平均值为0.000 789;176Hf/177Hf比值介于0.282 015~0.282 436,平均值为0.282 196;εHf(t)值介于-24.6~-9.7,tDM2在2 675~1 751 Ma范围变化。3粒128 Ma、133 Ma和387 Ma变质锆石的εHf(t)值分别为-10.3、-16.4和-40.2,对应的tDM2分别为1 785 Ma、2 168 Ma和3 819 Ma。

3.1. 锆石U-Pb特征

3.2. 锆石Hf同位素特征

-

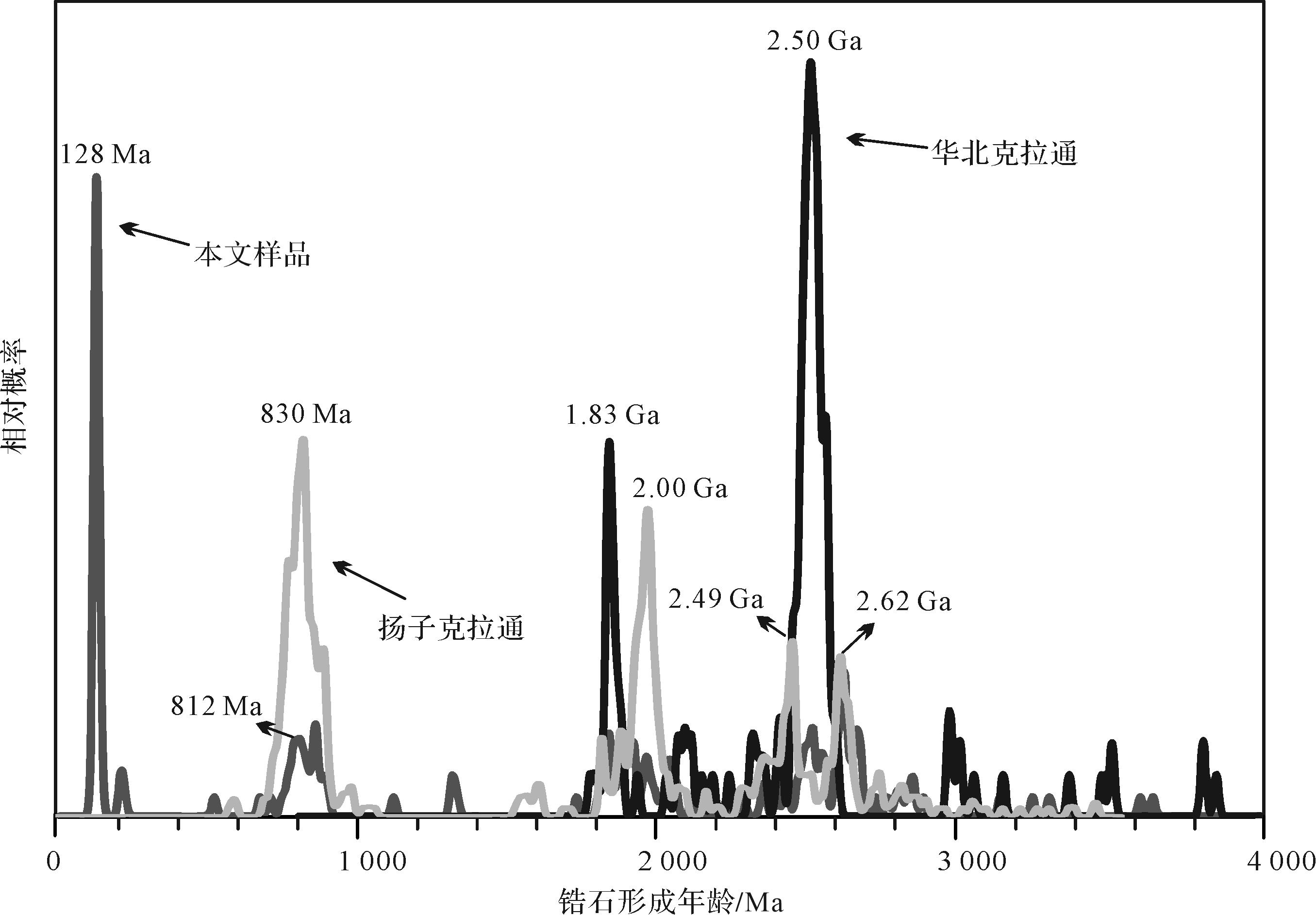

由于采样点位临近华北克拉通,首先要对大地构造归属进行探讨。前人研究表明华北克拉通在新太古代晚期(~2.50 Ga)经历了强烈的岩浆活动,古元古代(1.95~1.85 Ga)存在岩浆和变质事件,新元古代岩浆活动较少[40⁃41]。扬子克拉通在新太古代(2.70~2.60 Ga)经历岩浆活动最强烈的时期,古元古代(2.10~1.85 Ga)发生岩浆和变质事件,新元古代时期扬子周缘发生强烈的岩浆活动,该期岩浆活动的年龄峰值约为830 Ma[16,42⁃43](图7)。本研究3件样品的锆石U-Pb年龄显示出~2.62 Ga、~2.00 Ga和~812 Ma的年龄峰值,与扬子克拉通极为相似。另外,前文已述,研究区获得的变质锆石年龄主要集中在~2.0 Ga,亦显示了亲扬子属性,因此物源区更可能属于扬子克拉通。

-

虽然一些地质体难以发现或被剥蚀,但由于锆石的高稳定性,岩浆成因的锆石可以揭示源区经历的岩浆事件。本文样品(n=185)与结合前人岩浆岩锆石资料(n=779)绘制的锆石U-Pb年龄积累曲线形态相似,表明虽然样品数据有限,但仍可以有效地反映大别地区岩浆事件(图8)。结合前人数据,大别地区岩浆活动记录划分为9个阶段。

Figure 8. Cumulative age distribution (CDF) of U⁃Pb age and Hf isotope data from detrital zircons from the eastern Dabie area (including unpublished data)

4.00~3.00 Ga持续岩浆活动:该阶段存在5颗年龄大于2.9 Ga的岩浆锆石,实验测试中虽未发现冥古宙锆石记录,但Qiu et al.[6]在木子店地区花岗质片麻岩中实验测试出三颗年龄分别为4 013 Ma、4 003 Ma和4 002 Ma的岩浆锆石(继承核),说明大别地区记录的岩浆活动最早可追溯到冥古宙。同时,Wang et al.[7] 报道了木子店地区3.81~3.77 Ga的TTG片麻岩与3.65 Ga的斜长角闪岩,Zhao et al. [10]在浠水片麻岩中识别了3.56~3.18 Ga的捕获岩浆锆石,徐大良等[9]在蕲春地区报道了2.93 Ga的花岗片麻岩,以上信息表明大别地区在该时期可能存在持续的岩浆活动(图8)。

3.00~2.90 Ga寂静期:为大别地区岩浆活动平静期,鲜有岩浆锆石记录(图8)。

2.90~2.40 Ga爆发期:样品中50颗岩浆锆石年龄在介于2.9~2.4 Ga,占比30%。区域上该时期的基底岩石见有较多报道,如团风地区混合岩中~2.85 Ga的中太古代锆石[11]、黄土岭原岩年龄~2.76 Ga麻粒岩[19]与~2.77 Ga片麻岩[20]、宿松新太古代(2.7~2.5 Ga)花岗片麻岩[44]、贾庙地区2.63~2.50 Ga新太古代片麻状花岗岩[12]、木子店地区2.49~2.41 Ga的TTG片麻岩等[8]。这说明该时期为岩浆活动的强烈爆发期,峰值为2.5 Ga,其原因可能与全球体制下的板块启动有关。

2.40~2.10 Ga寂静期:为大别地区岩浆活动的平静期,岩浆活动较少。

2.10~1.80 Ga爆发期:样品中30颗锆石年龄分布于2.1~1.8 Ga,占比18%,指示大别地区发生较强烈的岩浆活动。其中2.0 Ga的岩浆活动及全球范围内2.1~1.9 Ga造山事件被认为与Columbia超大陆的形成有关[45⁃47]。

1.80~0.90 Ga寂静期:这一时期岩浆活动记录较少,加之长时间稳定的碳同位素组成和停滞的生物演化,被称为“沉寂的十亿年”(Boring Billion)[48⁃50]。值得注意的是,在大别贾庙地区,Jin et al.[51]识别了1.37 Ga的石英正长岩和二长花岗岩,Hu et al. [52]发现了1.36 Ga的变火山岩,指示该时期大别地区经历了一期岩浆活动,可能是Columbia超大陆裂解的响应[51] 。

0.90~0.70 Ga爆发期:测试结果中存在24颗岩浆锆石形成于该时期,占比14%,指示该时期大别地区经历强烈的岩浆事件。事实上,新元古代花岗岩是大别地区最主要的岩石类型,分布广泛,如在大别宿松变质带,李远等[44]报道了新元古代(830~770 Ma)花岗片麻岩,孙洋等[53]研究了年龄为816 Ma的鲁家寨岩体。

0.70~0.14 Ga寂静期:为大别地区又一岩浆活动寂静期,鲜有岩浆锆石记录。

0.14~0.12 Ga爆发期:岩浆活动较为强烈。实验测试包含40颗该时期岩浆锆石,占比24%。区域上白垩纪花岗岩广泛分布,如金巍等[39]在但店地区鉴定了年龄为124 Ma、120 Ma的大崎山花岗岩;胡俊良等[54]报道了木子店地区131 Ma的黑云二长花岗岩[52];刘劲松等[55]识别了木子店地区129 Ma的细粒二长花岗岩。该期花岗岩成因可能与西太平洋的板片俯冲及后撤作用或华南—华北板块碰撞造山后垮塌有关[56⁃59]。

综上所述,大别地区岩浆事件可分为九个阶段,分别为4.00~3.00 Ga、2.90~2.40 Ga、2.10~1.80 Ga、0.90~0.70 Ga、0.14~0.12 Ga的爆发期,与3.00~2.90 Ga,2.40~2.10 Ga,1.80~0.90 Ga,0.70~0.14 Ga的平静期 。

-

实验样品存在1颗年龄为2 587 Ma的新太古代变质锆石,与陈能松等[60]在黄土岭发现年龄为2 500~2 493 Ma的变质锆石在时间上一致,虽然数据有限,但仍为新太古代晚期的变质事件提供了可靠证据。

-

3件样品中有6颗变质锆石年龄为2.1~1.8 Ga。该时期大别地区以发育麻粒岩相变质作用[61]及混合岩化作用[62]为特征。邱啸飞等[11]在大别地区得到~2.0 Ga团风混合岩,Lei et al. [19]在北大别黄土岭麻粒岩中获得了~2.0 Ga的变质锆石年龄,田洋等[12]新太古代花岗岩中也识别了该时期的变质作用。这些信息表明大别地区广泛经历了古元古代变质事件,是一次规模较大的区域变质作用,可能与大尺度地壳演化和板块构造密切相关[61]。

-

实验测试出2颗年龄为203 Ma、211 Ma的变质锆石,时间上与华南与华北板块碰撞拼合时限接近[2]。区域上,陈道公等[63]研究指出南大别新店榴辉岩发生变质作用的时间在~220 Ma,薛怀民等[64]报道了北大别石竹河附近二长花岗片麻岩229 Ma的变质年龄,指示大别地区普遍经历该期变质事件。

-

3件样品中存在7颗140~120 Ma变质锆石,记录了早白垩世的变质事件。事实上,大别地区广泛发育白垩纪的混合岩化作用,如陈道公等[65]在漫水河片麻岩中识别了~121 Ma的变质深熔事件;邓尚贤等[66]和Wang et al.[67]得到~131 Ma的混合岩化片麻岩年龄;吴元保等[68]发现大别地区经历了137 Ma和124 Ma的两期混合岩化变质事件。

综上所述,大别地区在漫长的地质演化过程中主要经历了4期构造热事件。另外,田洋等[12]在大别贾庙地区识别了1颗年龄为875 Ma的变质锆石,陡岭杂岩亦记录了837 Ma的变质事件[69],指示大别地区乃至整个扬子北缘可能均经历了新元古代变质事件。

-

由于存在沉积再旋回与长距离搬运的影响,河流碎屑锆石能否用于反映采样点所在构造单元的地壳生长信息需要甄别。本文采集样品的3条河流源头均位于大别地区北部,未流经其他地质单元(图1),锆石年龄峰值对应的岩浆岩在北大别地区均有出露,可作为直接物源(图2);另外,区域上除大别岩群存在体量极小的碎屑岩夹层外,出露均为岩浆岩,可基本排除沉积再旋回影响。因此,实验采集获得的锆石Hf同位素数据可指示大别地区地壳形成与演化历程。

大别地区河流碎屑锆石Hf二阶段模式年龄累积曲线可分为4.0~3.0 Ga、2.6~1.5 Ga和1.2~0.8 Ga三期明显地壳生长阶段和3.0~2.6 Ga、1.5~1.2 Ga两期地壳生长平缓阶段(图8)。为避免测试数据量偏少可能引起的信息偏差,引入东大别地区发表的岩浆岩锆石Hf同位素数据进行补充(图8),结果显示大别地区主要经历4期地壳生长:(1)地球形成初期约4.4~4.1 Ga地壳初始生长;(2)4.0~2.8 Ga地壳快速生长累积;(3)2.6~2.0 Ga地壳持续生长,注意到大别地区2.7~2.4 Ga的岩浆活动十分强烈,说明该时期地壳再造事件也十分普遍;(4)小于2.0 Ga地壳缓慢生长。另外,区域上出露的120 Ma的基性岩[70]指示了白垩纪的地壳生长事件。

-

早前寒武纪(>2.0Ga)时期,黄陵地区经历了3.30~3.00 Ga、3.00~2.90 Ga和2.75~2.60 Ga三期主要岩浆事件[71⁃73],3.00~2.87 Ga、2.70~2.47 Ga两期变质事件[74⁃78]以及3.60~3.00 Ga、3.00~2.90 Ga、2.75~2.70 Ga三期主要地壳生长事件[11,79⁃81]。前文所述,大别地区早前寒武纪主要经历4.0~3.0 Ga、2.9~2.4 Ga的岩浆事件,~2.5 Ga的变质事件与4.0~2.8 Ga、2.6~2.0 Ga两期主要地壳生长阶段。显然,早前寒武纪时期大别与黄陵地区经历了不同的岩浆、构造热与地壳生长历程,两者更有可能是独立演化的微陆块。然而,两者均经历了~2.0 Ga的变质事件。事实上,该期变质事件广泛记录于扬子西南缘与北缘,如Phan Si Pan[82⁃83]、撮科[84⁃85]、陡岭[69,86]、肥东[87⁃88]等。再者,黄陵地区发育~2.15 Ga的蛇绿混杂岩[89⁃90]和2.05~2.03 Ga岛弧相关的富Nb镁铁质岩石[91⁃92]。据此,推测大别和黄陵微陆块可能在~2.0 Ga发生了碰撞拼合,是Columbia超大陆聚合的响应。

4.1. 研究区大地构造归属

4.2. 大别地区岩浆事件

4.3. 变质事件

4.3.1. 新太古代变质作用(~2.5 Ga)

4.3.2. 古元古代变质事件(~2.0 Ga)

4.3.3. 三叠纪变质事件(240~200 Ma)

4.3.4. 白垩纪变质事件(140~120 Ma)

4.4. 区域地壳生长

4.5. 对扬子克拉通早前寒武纪地壳演化的启示

-

(1) 大别地区的岩浆活动主要可以分为以下9个阶段:冥古宙初始岩浆活动,4.00~3.00 Ga持续岩浆活动;3.00~2.90 Ga岩浆活动平静期;2.90~2.40 Ga岩浆活动强烈爆发期;2.40~2.10 Ga岩浆活动平静期;2.10~1.80 Ga的爆发期;1.80~0.90 Ga,除见1.37 Ga岩浆活动外,未见明显岩浆活动;0.90~0.70 Ga强烈的岩浆活动;0.70~0.14 Ga岩浆寂静期;0.14~0.12 Ga强烈岩浆活动期。

(2) 大别地区主要经历4期变质事件:新太古代变质事件(~2.50 Ga)、古元古代变质事件(~2.00 Ga)、三叠纪变质事件(0.24~0.20 Ga)与白垩纪变质事件(0.14~0.12 Ga)。

(3) 大别地区主要经历4期地壳生长阶段:地球形成初期约4.4~4.1 Ga地壳初始生长、4.0~2.8 Ga地壳快速生长累积、2.6~2.0 Ga持续生长与2.0 Ga以来地壳缓慢生长。

(4) 大别地区早前寒武纪岩浆—变质—地壳生长事件与黄陵地区存在明显差异,但均经历了2.0 Ga变质事件,表明大别和黄陵在~2.0 Ga之前更可能是独立的微陆块,在~2.0 Ga Columbia超大陆聚合的背景下拼合在一起。

附表1,2.xlsx

附表1,2.xlsx

|

|

汪子祺-沉积学报数据.docx

汪子祺-沉积学报数据.docx

|

|

DownLoad:

DownLoad: