刘牧

1.无处不在的红层

地质学是一门基于实体、极为具象的学科,离不开实际观测和样品分析,而野外科考是与大自然对地球鬼斧神工的改造最直接的接触。我记得在大学第一次地球科学概论的野外工作中,带队老师指着野外红层为同学们做讲解,并解释红层的致色来源是赤铁矿(即Fe2O3),赤铁矿的形成需要较为氧化的环境,因此红色沉积岩常常被认为是沉积环境较为氧化的结果。我个人稍微有一点红绿色弱,并因此曾经被辅导员“劝退”转专业,自然对红层这一类有鲜明色彩的地质现象的印象也格外深刻。

地球的表生环境中,红层的分布十分广泛(图1),其中不乏举世闻名的地质景观,比如位于新疆自治区温宿县的天山托木尔大峡谷。绵延托木尔山山脚平原拔地而起的红色岩层,被风蚀成万千变化的雅丹迷宫城堡,给过往游客留下深刻印象。如一千多年前的玄奘就这么记下走过托木尔红层峡谷“…国西北行三百余里,度石碛,至凌山。此则葱岭北原,水多东流矣。山谷积雪,春夏合冻,虽时消泮,寻复结冰…”——《大唐西域记》。又如一年前的笔者在白垩系的红色砂岩前,留下了一张尴尬的游客照(图2)。

图1 中国红层雅丹地貌分布图。从77幅全国地质图(1:1,000,000)中识别出红层分布和重要断裂。T-三叠纪,J-侏罗纪,K-白垩纪,E-古近纪,N-新近纪(Yan et al., 2019)。

图2 作者在新疆维吾尔自治区温宿县托木尔大峡谷白垩系陆相红层砂岩考察(摄于2023年3月)。

美国西南地区广泛分布的红色砂岩地层,形成了数十个国家或州立自然公园极为有特色的地貌特征,如美国死马谷地质公园中的始新统死马组红层(图3)。一百年前这里曾经是牛仔们散养马匹的地方,但是由于一次疏忽牛仔们将这些马留在了这个没有水源的天然马圈中,再也没有回来给马补给粮草和水,马儿们就眼看着脚下近在咫尺的科罗拉多河水,先后因饥饿及缺水坠崖而死,死马点因此而得名。而周围形成于数千万年之前的红色砂岩则静静注视着一切,像一切都没发生过似的。

图3 美国死马谷州立公园(Dead Horse Point State Park) 死马组红色砂岩(引自Albatz Travel Adventures)。

2.红层的分类

“红层”一词泛指含有红色矿物的沉积岩,并宏观表征为红色(Tucker,1991),它在地质记录中广泛分布。大多数红层形成于陆地环境(即大陆碎屑红层),其颜色通常由受大气氧化条件影响形成的赤铁矿导致。

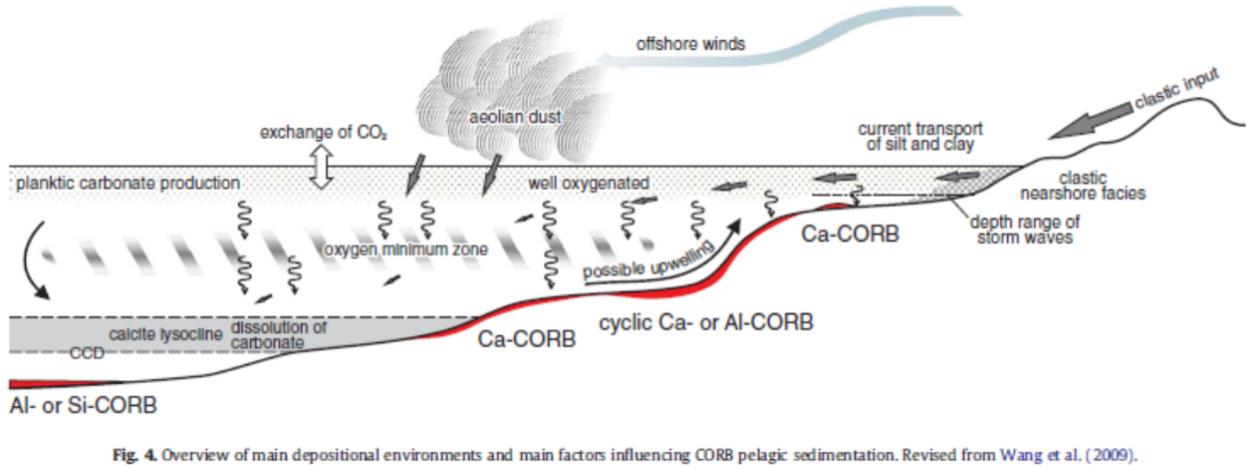

与大陆红层相对的概念,海相红层(Marine Red Bed-MRB),顾名思义形成于海洋环境中,其岩性变化较大,表现为黏土岩、砂岩、灰岩、角砾岩和泥岩等,记录了更加复杂的古海洋学和气候的扰动。加之海洋的覆盖范围更广、更具全球代表性,海相红层一定程度可视为特定时期典型的沉积相,其中最为著名的代表就是白垩系大洋红层(参见“沉积之声”2019年12月25日推送文章《白垩纪大洋红层》)。大洋红层是深水远洋、半远洋环境中,在富氧条件下形成的一套以红色-紫红色为主的沉积物,最初由中国学者王成善、胡修棉等在研究西藏白垩系地层时提出,后来研究表明与之类似的白垩纪大洋红层广泛分布于世界各大洋和西特提斯的广大地区,现已成为白垩纪研究领域新的学科前沿(Wang et al., 2011)。自2002年起,由我国科学家领导的国际地球科学计划IGCP463,494和555项目,以“大洋红层”为主要研究对象和科学目标,揭示了绝大多数中生代大洋红层是由于大洋缺氧事件后海洋逐渐富氧造成的,这进一步拉开了红层研究的新篇章。

根据海相红层沉积的不同属性,可以将其分为不同的类型。海相红层持续沉积的时间长短不一,据此可将其分为两种类型(Hu et al., 2012):一种是持续时间超过百万年的,另一种是持续时间为万年尺度,如现代远洋红色软泥等。根据海底地形和沉积相,海相红层大致可以分为三种类型:1)大洋红层,以大多数白垩纪海洋红黏土和硅质岩为代表,这些沉积物位于碳酸盐补偿深度(CCD)以下;2)浅海红层,沉积于风暴浪基面以上;3)深海红层,沉积于风暴浪基面以下,但又未及盆地相深度。根据海相红层的矿物和化学成分组成,可以分为硅质海相红层、铝质海相红层和钙质海相红层,其分别代表了以SiO2, Al2O3和CaCO3为主要主量元素组成的不同类型海相红层。硅质海相红层的矿物组成主要以石英为主,钙质海相红层主要矿物成分则为方解石,二者矿物成分相对单一。铝质海相红层的矿物组成较为复杂,以黏土矿物为主,但由于物源变化较大,不同黏土矿物的组成比例也有所不同(图4)。

图4 海相红层类型、各自沉积主要区域及主控因素示意图 (Wang et al., 2009; Hu et al., 2012)。

3. 海相红层的致色因素

也许大家已经知道,绝大多数红层的成因,是以铁锰氧化物为主的红色矿物导致的。中国古代红色染料中的赭石,其主要成分就是赤铁矿(Hematite)。赤铁矿主要化学成分为Fe2O3、属六方晶系的氧化物类型矿物。铁的价态有两种,分别是二价铁(还原环境下稳定)和三价铁(氧化条件下稳定)。显然,赤铁矿中的铁是后者,形成并稳定存在于偏氧化的环境。问题的关键来了,如果赤铁矿形成于同沉积的海水中,那么毫无疑问其可以代表氧化的海水环境。但是,如果赤铁矿形成于其他地质过程并保存至今呢?

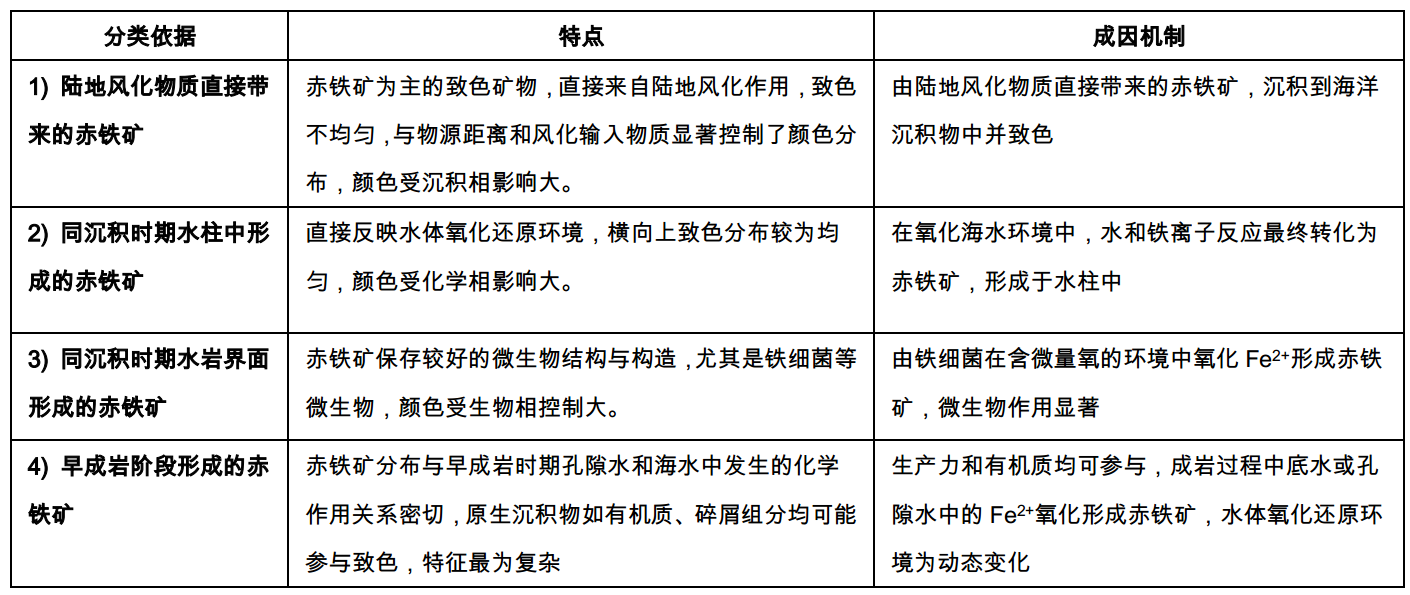

红层的分类似乎不是决定红层成因的核心,而赤铁矿形成的时间和机制才是关键。笔者基于前人归纳总结(胡修棉,2013),大胆地对红层中赤铁矿成因进行了分类,即:1) 陆地风化物质直接带来了以赤铁矿为主致色矿物;2) 同沉积和早成岩时期海水或孔隙水中原生化学反应形成的赤铁矿 ;3) 晚成岩时期形成的赤铁矿。由于同沉积或早成岩时期形成的赤铁矿对于指示古海洋氧化还原环境具有重要意义,因此这类海相红层受到了古海洋学家们的广泛关注和深入研究,并进一步加以细分类别 (图5)。

1) 同沉积时期水柱中形成的赤铁矿

同沉积时期水柱中形成的水合氧化物,可以最终形成赤铁矿并致色红层,这一类沉积对水体氧化还原环境的指示最为直接。以赤铁矿为主的致色矿物通常被认为是在氧化环境中稳定的矿物,因此,显生宙的海相红层沉积记录常被解释为是底部海水含氧量增加的结果。从铁离子角度看,由于其不能稳定地存在于富氧水体中,因此必须有长期稳定足量的铁离子供给,才可以促成百万年尺度的红层沉积。这一类赤铁矿颜色的分布往往十分均一,受水体氧化还原化学相控制明显。

2) 同沉积时期水岩界面形成赤铁矿

此类赤铁矿多由铁细菌作用形成。由于嗜铁细菌一般生活在具有高浓度二价铁离子、含微量氧的环境中,细菌氧化Fe2+为铁氧化物而致红。这类红层中赤铁矿往往能保存较好的微生物活动的结构和构造,红色的分布可能受生物相控制而在局部出现不均匀现象。

3) 早成岩阶段形成的赤铁矿

在早期成岩阶段,由于有机质的参与,初级生产力对赤铁矿的形成环境有重要的影响。当初级生产力较高时,大量有机质沉降入海底并埋藏。此情况下要形成赤铁矿,其底水或孔隙水中必须有过量的溶解氧,在降解有机质的基础上还将孔隙水中的Fe2+ 氧化;而在初级生产力较低的贫营养海洋中,则不需要过量的溶解氧,只需要适度的氧化条件就可以生成赤铁矿 (Hu et al., 2012)。因此,早期成岩阶段形成赤铁矿致色的红层所代表的海水氧化还原环境也具有一定程度的多解性,也是海相红层中特点和形成机制最为多变和复杂的一类。

图5 根据致色矿物来源和形成过程将海相红层的成因进行的分类。

4. 海相红层与氧化还原环境

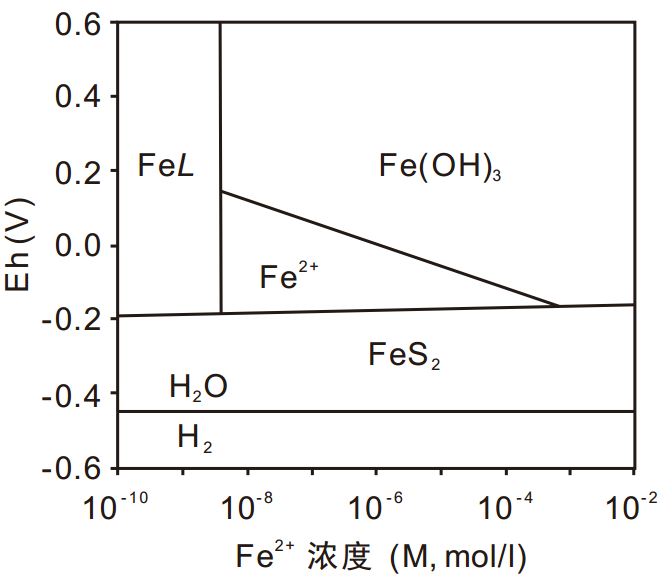

回到本文最初笔者提到的大学时期第一次野外经历,加之上节对赤铁矿形成时间的论述,尤其是考虑到成岩型赤铁矿如此常见,简单的把红层的形成与氧化海水划等号可能稍显武断。事实上,有研究显示,即使赤铁矿形成于海水水柱中,水体的化学状态也不一定十分氧化。

现代富氧海水中二价铁离子浓度很低 (0.1−1 nM) ,只能在有机化合物中以配位基形式存在,只有在二价铁离子浓度 (Fe2+) 大于4 nM时才能额外生成铁的水合氧化物,进而形成百万年尺度的红层。不过,过高的Fe2+浓度 (>50 μM) 会导致形成条带状铁建造 (BIF) 沉积 (Song et al., 2017)。这说明百万年尺度海相红层的形成对底部水体的化学环境状态要求非常苛刻,即Fe2+浓度为4 nM−50 μM。同时,水体中Fe2+对氧化还原环境十分敏感。热力学模型显示,Eh范围为-0.2−0.16时,才能满足Fe2+ 4 nM−50 μM的浓度范围 (图6)。因此,水柱成因海相红层理论模型代表的水体更倾向于还原环境,这对传统观念中将自生海相红层与富氧海水相联系的结论提出重大挑战。

图6 热力学模型基础上显生宙海相红层形成环境氧化还原电位 (Eh) 与Fe2+浓度条件,物理环境:温度25℃,压强1 bar,mSO42- = 15 mM, pH =7.5 (FeL:铁与有机质结合的配位体;修改自Song et al., 2017)。

5. 奥陶系碳酸盐岩红层——一种特殊的致色模式

在塔里木以及华南地区,中上奥陶统地层广泛分布了从黑色页岩向海相红层逐渐演化的沉积序列,并伴随了奥陶纪生物大辐射的重要时期。出露海相碳酸盐岩红层较好的大湾沟剖面和南一沟剖面,分别位于斜坡相和陆棚相(图7),其中大湾沟剖面也是中上奥陶统界限的全球辅助标准剖面,俗称“银钉子”。野外观察显示,从一个缺氧(黑色页岩)向更加氧化(海相红层)的岩相和环境转变似乎是促进生命加速辐射的重要过程(图8A)。海相红层主要为瘤状灰岩,红色顺层分布较为均匀,没有明显风化导致红色的现象(图8 B&C)。熟悉的读者可能会联想到中生代大洋缺氧事件形成的黑色页岩,以及随后大洋氧化事件形成的红层。然而,对于奥陶系红层,其成因机制是否果真如此?这是笔者开展工作的动机之一。

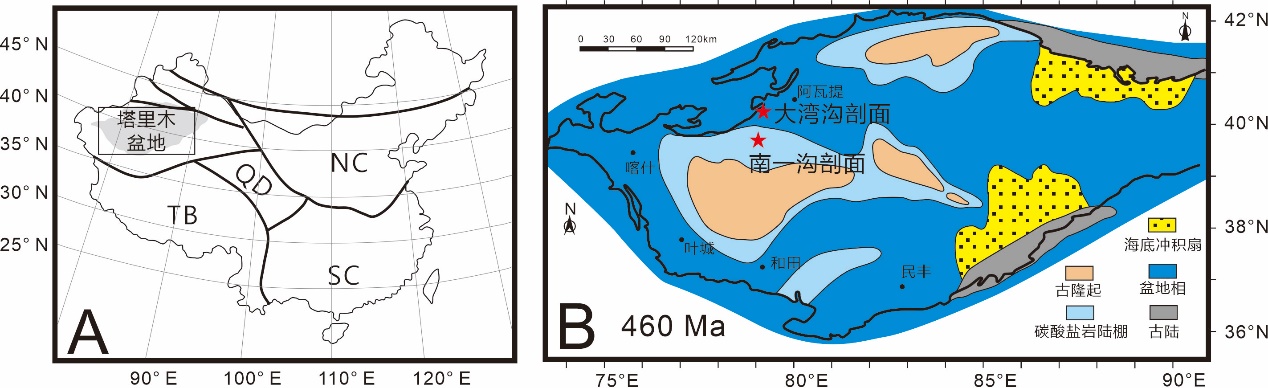

图7 塔里木盆地现代地理位置(A)以及在中晚奥陶世转折期古地理示意图(B)。QD:柴达木板块;TB:西藏板块;NC:华北板块;SC:华南板块。

图8 大湾沟剖面中上奥陶统序列野外照片,展示出黑色页岩向上逐渐过渡为海相红层的过程。A) 上奥陶统底部全球层序辅助GSSP位置,距萨尔干组黑色页岩顶部约1.8 m左右,中上奥陶统萨尔干组黑色页岩与上覆上奥陶统坎岭组整合接触关系; B) 上奥陶统坎岭组红层与上覆其浪组灰岩的整合接触关系;C) 坎岭组上段海相红色瘤状灰岩。

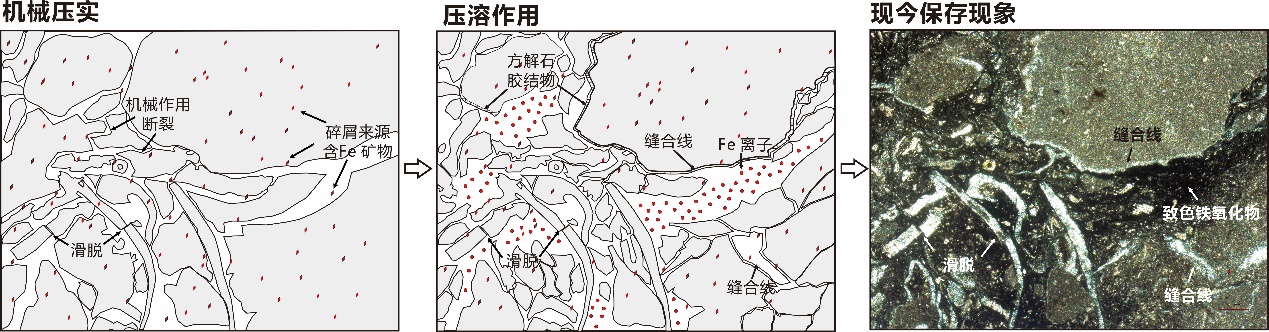

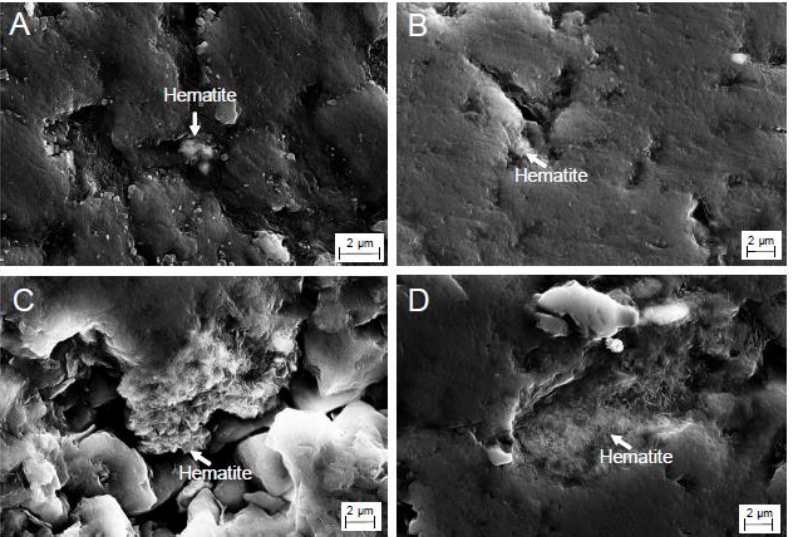

这些富含泥质的瘤状灰岩红层上覆于黑色页岩,这是由于沉积环境处于深水且沉积速率较慢导致。结合碳酸盐岩微相研究我们发现,这些红层主要沉积于陆棚外缘乃至斜坡相的较深水域,含薄壳类深水生物、苔藓虫等生物碎屑,整体为泥质支撑。岩石学观察还发现,红层普遍出现假角砾和缝合线等成岩构造,致色赤铁矿则主要分布于支撑颗粒方解石的基质中 (图9)。通过扫描电镜,我们进一步发现,赤铁矿呈亚微米颗粒聚合形式,赋存于方解石晶间孔隙中(图10)。全岩地球化学分析显示,Al2O3与Fe2O3之间具有较强的正相关关系(r = 0.85),表明铁元素可能主要来源于富含铁的陆源黏土矿物。 此外,碳酸盐岩醋酸溶淋滤法的地球化学分析揭示,稀土元素分布呈现中稀土元素富集特征,Ce异常接近1,且Ni含量明显富集,这表明早成岩阶段的孔隙系统中铁经历了活跃的再溶解作用。通过溶解或解吸作用,铁离子被释放进入到孔隙水。如此,富含铁离子的孔隙水,一旦有氧化剂的出现,铁离子极易被氧化重结晶为亚微米级赤铁矿聚合体,并以雪花状矿物颗粒形式富集于方解石晶间孔隙(图10)。

图9 中上奥陶统碳酸盐岩海相红层成岩过程导致赤铁矿致色过程岩相学模型示意图。

图10 奥陶系碳酸盐岩红层中赋存于方解石晶间孔隙的亚微米级赤铁矿微粒聚合物。

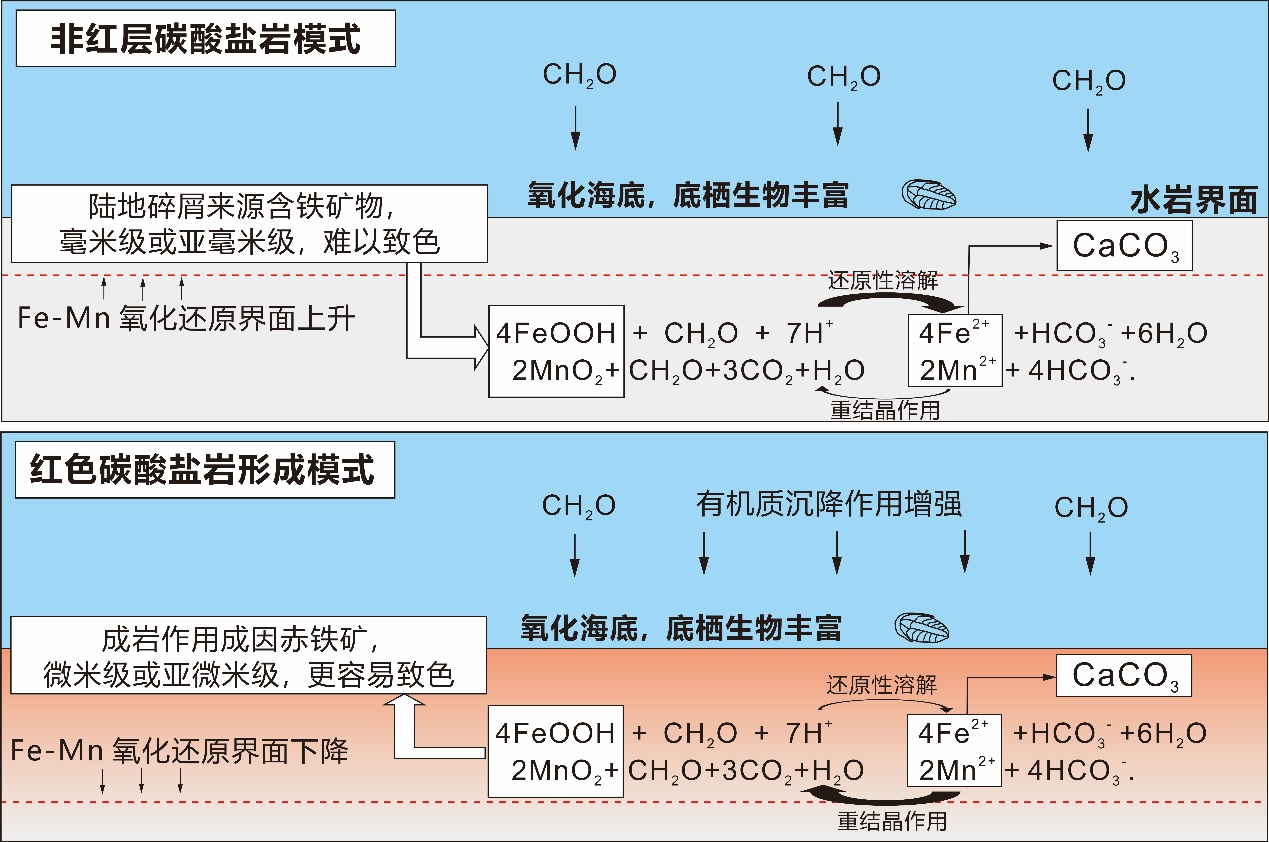

绝大多数人可能都知道赤铁矿是红色,但是在红层中,赤铁矿的含量与红色的色度并不能简单划等号,毕竟红色是一种光学特征而赤铁矿的含量是化学特征。更加细小的赤铁矿颗粒均匀在岩石中分布,甚至会比更高含量的粗颗粒赤铁矿致色效果更强。传统观点通常将陆源输入的碎屑赤铁矿与岩石的红色联系起来,然而由于陆源风化搬运的赤铁矿颗粒通常为毫米尺度,其致色效果不及更细小的赤铁矿。本研究填补了陆源赤铁矿与致红色因素之间缺失的关键环节:即在碳酸盐岩早成岩阶段,水−岩界面下的氧化还原界面发生迁移,导致孔隙水中铁离子 (Fe2+) 含量大大升高。这些铁离子的来源,包括陆源黏土矿物中溶解释放出的,和在铁还原菌作用下释放出的二价铁离子。孔隙水在还原的环境下可以维持溶解态铁离子长期稳定,这样,一个巨大的孔隙水二价铁离子库维持着相对平衡,但这种平衡随时可以被氧化剂的输入而打破。因此,当孔隙水氧化时,这些二价铁离子又可以重新与氧化剂反应形成更加细小且致色能力更强的铁氧化物矿物赋存于微小孔隙之中 (图11)。铁离子氧化的过程相比较方解石沉积和成岩过程要快速的多,可以在短时间内将较厚的碳酸盐岩致红色。本研究将碳酸盐岩红层的致色过程与孔隙水中铁氧化物的还原性溶解和氧化性重结晶循环联系起来,强调了基于碳酸盐岩的氧化还原地球化学指标可能存在的潜在误差。这些指标不仅可能受到溶解氧的影响,还可能受到其他电子受体/供体的干扰,例如 Fe-Mn 氧化物和有机物,进而导致碳酸盐岩地球化学指标的偏差和失真。

如此看来,奥陶系的黑色页岩向碳酸盐岩红层演化的过程,似乎并不能完全和中生代大洋缺氧事件向大洋氧化事件的模式划等号。更重要的是,本次研究让我们认识到,海相红层的成因和模式的复杂性,有些时候眼见未必为实。自然界中各种各样的现象,都是复杂因素相互作用的结果,有些过程我们能够破译,有些也许目前对于人类只是一个黑箱。相同的机制和过程往往导致相似的现象,然而相同或类似的现象却不能代表相似的机制和过程。科研的思维教会我们不能彻底相信自己的肉眼,更重要的是要透过现象看本质。不过,这并不影响我们用眼睛欣赏自然的美,就比如红层这些或秀美或壮观的地质景观。

图11 奥陶系海相碳酸盐岩红层形成古海洋学模式示意图。

本文第一作者是中国科学院地质与地球物理研究所副研究员刘牧,对碳酸盐岩红层形成过程感兴趣的读者,欢迎阅读以下论文

[1] Liu, M., Chen, D.*, Zhou, X., Tang, D., Them, T.R., Jiang, M., 2019. Upper Ordovician marine red limestones, Tarim Basin, NW China: A product of an oxygenated deep ocean and changing climate? Global and Planetary Change 183, 103032.

[2] Liu, M., Chen, D.*, Ma, H., Ding, Y.*, 2025. Do red marine carbonates represent oxic environments? New understanding from the Upper Ordovician marine limestone in Tarim Basin, China. Marine and Petroleum Geology 171, 107166.

[3] Liu, M.*, Fang, C.*, Chen, D., 2024. Syndepositional and diagenetic processes in the pigmentation of Middle Ordovician carbonate red beds in South China. Sedimentary Geology 470, 106722.

或直接联系笔者 [email protected]

再次感谢“沉积之声”平台共同主编邱振高级工程师约稿。

参考文献

[1] Tucker, M.E., 1991. Sedimentary Petrology: An Introduction to the Origin of Sedimentary Rocks. Blackwell, Oxford, p. 31.

[2] Hu, X., Scott, R.W., Cai, Y., Wang, C., Melinte-Dobrinescu, M.C., 2012a. Cretaceous oceanic red beds (CORBs): different time scales and models of origin. Earth Sci. Rev. 115, 217–248.

[3] Song, H., Jiang, G., Poulton, S.W., Wignall, P.B., Tong, J., Song, H., An, Z., Chu, D., Tian, L., She, Z., Wang, C., 2017. The onset of widespread marine red beds and the evolution of ferruginous oceans. Nat. Commun. 8, 399.

[4] Wang, C., Hu, X., Huang, Y., Scott, R., Wagreich, M., 2009. Cretaceous oceanic red beds (CORB): a window on global oceanic/climatic change. In: Hu, X., Wang, C., Scott, R.W., Wagreich, M., Jansa, L. (Eds.), Cretaceous Oceanic Red Beds: Stratigraphy, Composition, Origins and Paleoceanographic/Paleoclimatic SignificanceSEPM Special Publication 91, 13–33 (Tulsa, OK).

[5] Wang, C., Hu, X., Huang, Y., Wagreich, M., Scott, R., Hay, W., 2011. Cretaceous oceanic red beds as possible consequence of oceanic anoxic events. Sediment. Geol. 235, 27–37.

[6] Yan, L., Peng, H., Zhang, S., Zhang, R., Kasanin-Grubin, M., Lin, K., Tu, X., 2019. The Spatial Patterns of Red Beds and Danxia Landforms: Implication for the formation factors-China. Sci Rep 9, 1961.

[7] 胡修棉, 2013. 显生宙海相红层的分布、类型与成因机制. 矿物岩石地球化学通报 32, 335-342.