编者按:

论文阅读是科研工作的核心素养,是学术创新的基石。我国现行教育体系中,本科生多以教材为知识载体;相较之下,剑桥、牛津等国外高水平大学从本科阶段便鼓励系统性地开展原始文献阅读训练,通过经典论文的研读构建学生的知识体系,重塑学生的学术思维。为弥合这一学术训练断层,《沉积之声》编辑部策划推出“经典回顾”专栏,精选剑桥大学地质学本科生阅读清单中的重点推荐文献,邀请青年学者进行解读。希望通过这种方式,降低文献的研读门槛,进一步传播地质学经典知识。同时,尝试性研读一些曾影响深远的经典文献,通过专业学者的角度,批判性回顾其理论构建与发展历程,以此激发新的学术思考与观点碰撞。

一、地层:地球的“史书”

岩石是地球表面和内部的天然固体物质,构成了地球坚硬的外壳。岩石分为火成岩、沉积岩、变质岩。沉积岩在地质历史中不断积累、堆积,形成了我们今天所看到的地层。地层是层状岩石的统称,是具有时间属性的岩层,是岩石按照时间顺序层层堆叠而成。每一层都像是地球历史的一页书,记录着当时的环境、生物和地质事件。例如,美国科罗拉多大峡谷的地层展示了地球数亿年的变迁,仿佛是一部立体的地质历史书。

图1 美国科罗拉多大峡谷地层(图源:https://www.vcg.com/creative/1488888094.html)

二、地层是怎么形成的?

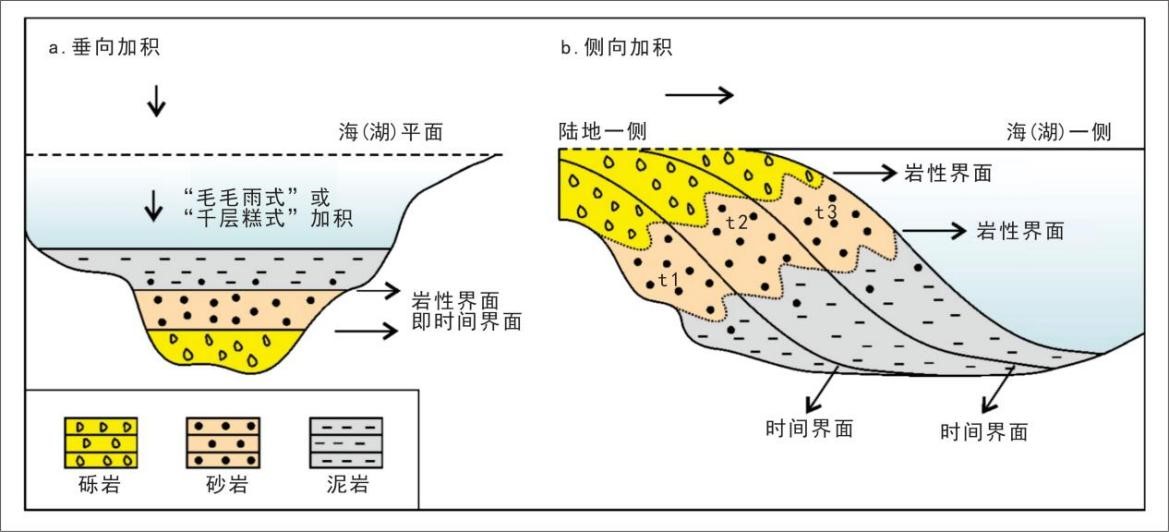

垂向加积是人们最早用来解释地层的形成方式,地层是沉积物自上而下地像“毛毛雨式”或“千层糕式”降落和堆积而成的(图2,王龙等,2018;龚一鸣和张克信,2007)。这种堆积方式符合1669年丹麦学者N. Steno,提出的地层学三大定律:

地层叠覆律(Law of Superposition):未受扰动的岩层中,最老的岩层在底部,较年轻的岩层依次覆盖在上方。

原始水平律(Law of Original Horizontality):岩层最初是以水平或近水平的方式沉积的。

原始侧向连续律(Law of Original Lateral Continuity):岩层在沉积时在横向的各个方向都必定是连续并逐渐尖灭的。

第二和第三定律实际上是第一定律在区域内适用的先决条件,这三大定律告诉我们,地层最初是水平的,从下往上依次变新,而且岩性界面和时间界面是一致的。

三、时间与岩石的精准划分:年代地层学

早期,人们主要用岩性特征来划分地层,建立了岩石地层学,并认为岩性界面就是时间界面。后来的研究发现,这种假设并不完全正确。Schenck 和 Muller 在1941年引入了年代地层学的概念。这一概念强调了岩石地层学和年代地层学之间的区别,其核心是以严格的时间标准来划分地层,确保地层界面与时间界面一致。同时,全球界线层型剖面和点位(GSSP),也就是我们常说的 “金钉子” 概念被提出,它为全球范围内的地层对比和研究提供了统一的标准和精确的参照点,极大地推动了现代地层学的发展。

四、地层记录的挑战:碎片性与穿时性

了解地层的基本概念后,我们来进一步探讨地层记录的复杂性。地层记录是不完美的,一方面,地层记录是碎片化的,很多地方的地层并不完整。Ager (1993)认为“缺失的地层记录比留下的记录更多”。这是考虑一个地区的地层,如果考虑全球的范围,理论上任何一个时间范围内,都应该有沉积记录。一个地区的沉积间断往往能在其他地区找到对应的沉积记录(Gani, 2017)。

另一方面是地层的穿时性。沉积物在搬运过程中除了存在垂直分量,还有水平分量,水平分量会使沉积物沿运动方向运动和堆积形成侧向加积,如:沙坝(bar)、河道(channel)、三角洲(delta)等(图2)。这种堆积模式使得地层记录中的时间维度呈现特殊的分布规律——相较于垂向叠覆序列中相对短暂的时间跨度,侧向上往往保存了更长时间的地质记录。例如,Maill(2016)对美国犹他州Book Cliffs地区白垩系河流相Castlegate砂岩进行研究,发现这套砂岩的时间跨度约为2百万年(从约79 Ma到约77 Ma),但如果应用现代沉积速率(约3米/千年)推算,Castlegate砂岩的厚度仅对应5.7万年的沉积时间,表明该地层单元中90%以上的地质时间并非保存在垂向叠覆序列中,而是通过侧向迁移过程在复合面上沿水平流逝。这充分表明了侧向加积在沉积地层形成过程中的重要性。

侧向加积形成的岩层并非都呈水平状态,也不遵循严格的上新下老顺序,其岩性界面通常与时间界面斜交。这是因为在侧向加积过程中,沉积物在不同位置的发生堆积,导致同一位置的沉积物是由不同搬运时间的物质累积的,从而破坏了岩性界面的等时性,岩性界面实际为穿时的。侧向加积作用发生的时间和空间尺度变化范围极大,短至分秒,长可达数百万年;小到手标本尺度,大到数万平方公里的区域都有侧向加积现象发生(龚一鸣和张克信,2007)。

图2 两种沉积模式(据王龙等,2018修改)

五、穿时性的实例:河流与三角洲

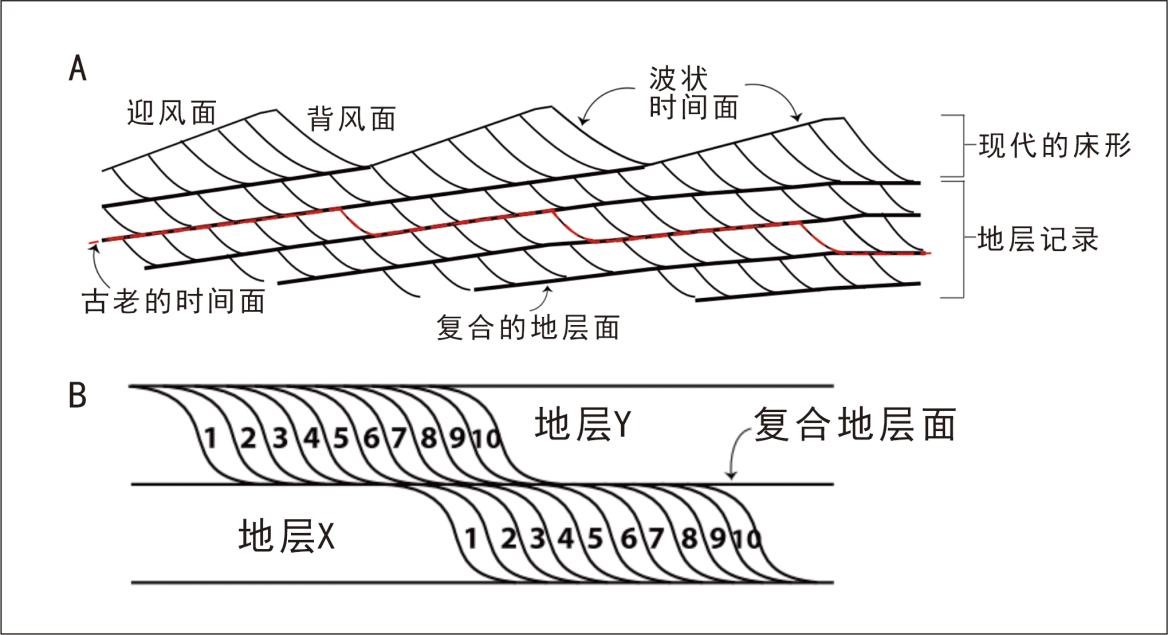

了解地层穿时性的基本概念后,我们来进一步看看地层穿时性的实例。岩层面实际上是一个复合面,综合了沉积面、侵蚀面、沉积间断面等多种不同性质的界面。这些复杂的地质过程会破坏原始沉积时与时间界面一致的沉积面,使得时间界面在不同地点跨越岩层面。所以,岩层面并不是严格的时间屏障。在动态沉积体系中,床形、沙坝和河道等地貌要素普遍存在,其中最重要的时间界面呈现为“S”形曲线,通常被称为背风面(图3A)。在单个波纹迁移并相互叠加爬升的过程中,时间界面会被撕裂,进而形成复合岩层面。当任何两个地貌单元侧向迁移时,就会出现时间界面与岩层界面不一致的情况,导致地层穿时,形成如图3B的地层(Gani., 2017)。

图3 地层穿时性示意图

A:交错层理,同一时间的沉积物沿背风面沉积,红色虚线为古老的等时线,表现为穿过地层面,呈“S”形;B:地层穿时性示意图,相同数字表示同一时间的沉积物,复合地层面将同一年龄的岩石分开(Gani, 2017)

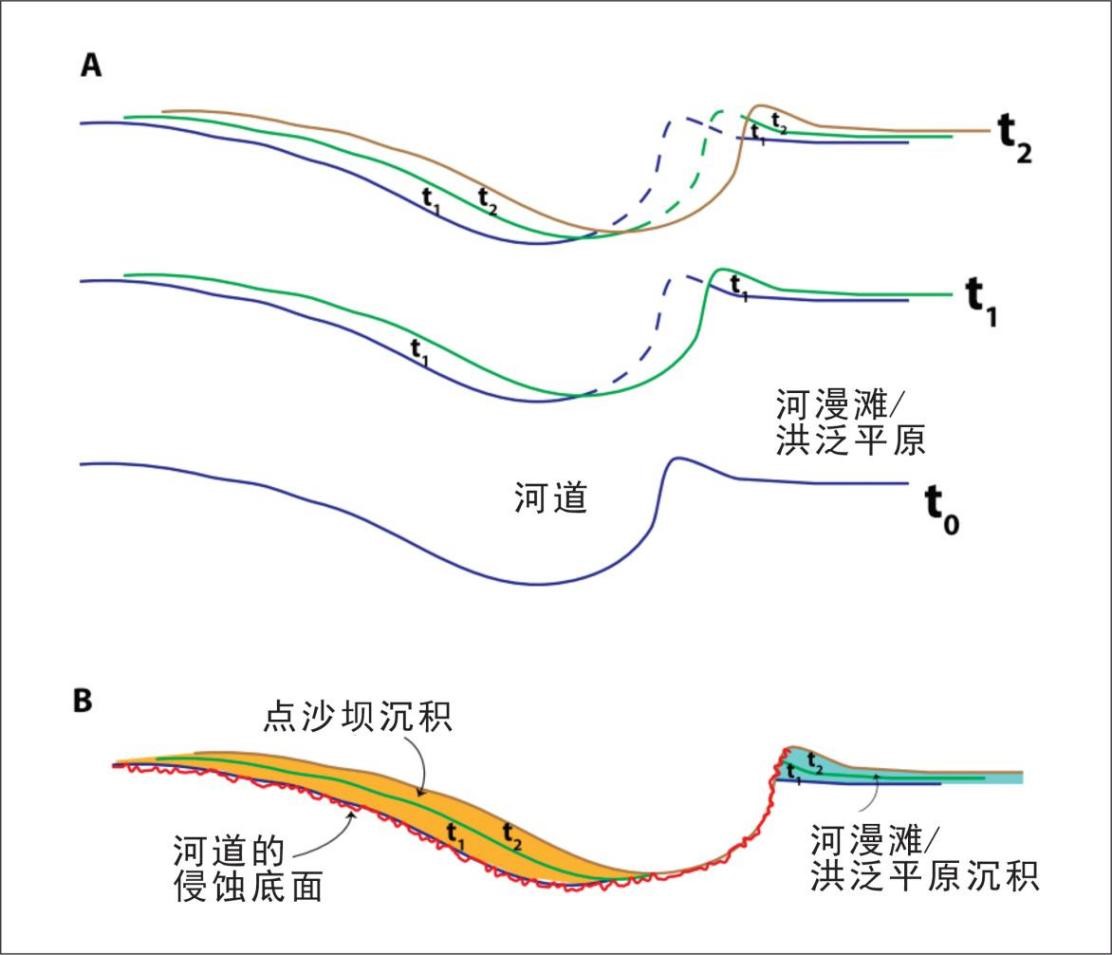

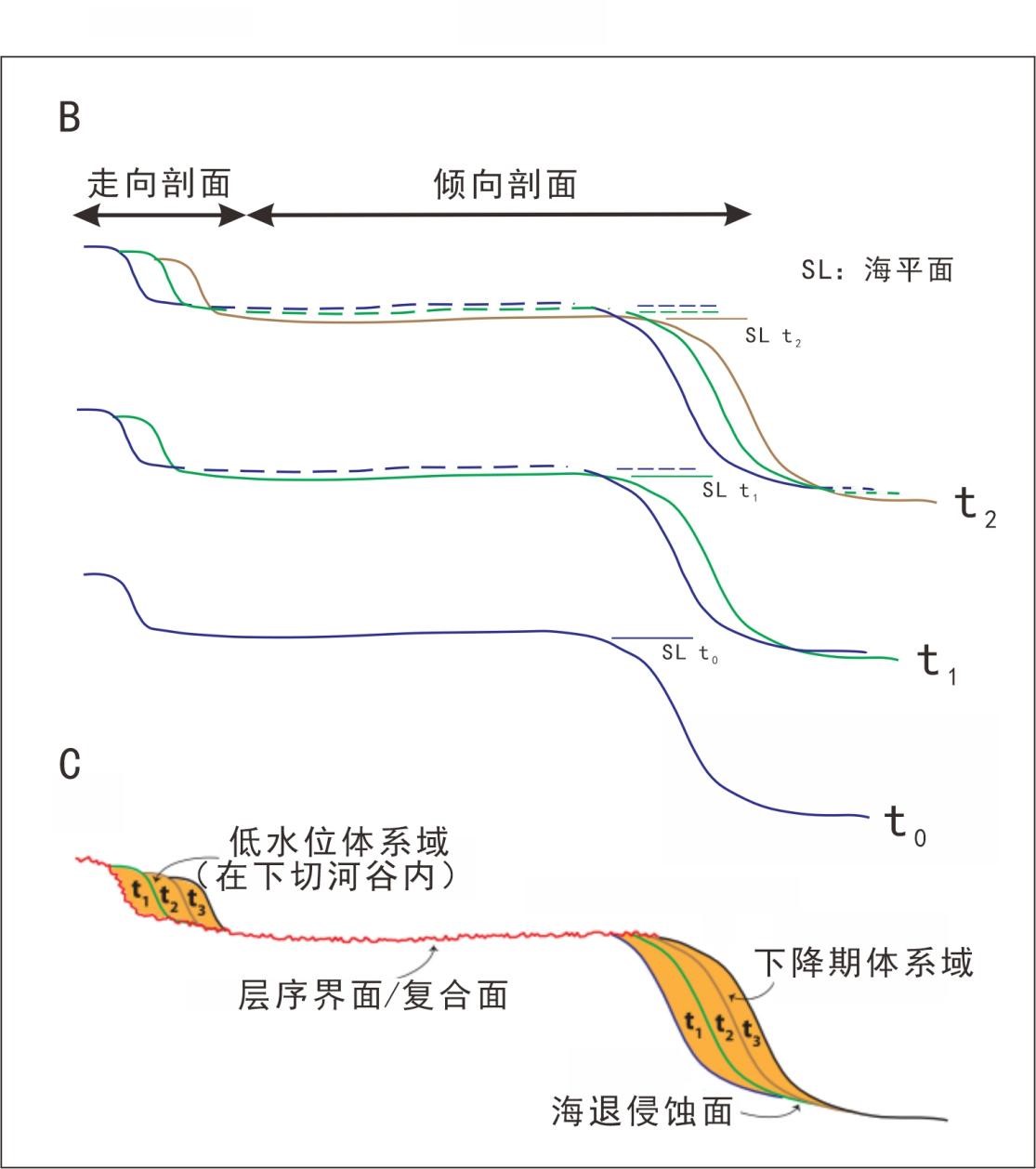

在河流和三角洲环境中,地层的穿时性表现得尤为明显。在河流转弯处,由于河道一侧发生点沙坝沉积,另一侧发生侵蚀,河道外发生河漫滩沉积等事件,沉积物的沉积和侵蚀使最原始的河道(等时面)被破坏,形成了一个复合面(图4)。同理,在三角洲沉积中,由于海平面(侵蚀基准面)降低,会导致河流下切作用增强,向三角洲供给更多的沉积物,同样会破坏原始的沉积面和等时面,形成复合面(图5),导致相同年龄的岩石既沉积在这个复合面之上,也沉积在这个复合面之下。这种动态的沉积过程使得地层记录中时间界面常常穿过岩性界面,显示了地层穿时性在沉积过程中的普遍性。因此,年代地层学的研究中应谨慎地对待具有迁移地貌单元的陆源碎屑沉积系统(Gani, 2017)。

图4 河流沉积穿时性示意图(Gani, 2017)

A:河流横截面,显示了随时间的推移,沉积物的横向迁移,t0、t1的河道在t2时被侵蚀,

B:最终形成一个复合面(红色),它将相同年龄的点沙坝沉积与河漫滩沉积分开(分别位于复合面上下)。

图5 河流三角洲沉积穿时性示意图(Gani, 2017)

A、B:在海平面下降期间,河道和相关三角洲随时间迁移,C:河道不断下切,三角洲沉积增加,生成一个复合面(红色),它将相同年龄的低水位体系域形成的沉积与下降期体系域形成的沉积分开(分别位于复合面上下)。

六、穿时性的影响与意义

地层穿时性的持续时间与相关沉积过程的持续时间密切相关。不同尺度的沉积过程会产生相应量级的穿时界面:瞬态过程(如分钟级的波纹迁移)形成短周期穿时面,而持续过程(如年级的沙坝迁移、万年级的准层序迁移乃至百万年级的层序演化)则对应更长时间的穿时面。因此,如果一个沉积序列是由持续时间为10x年的沉积过程的侧向迁移产生的,那么最终形成的穿时面往往也记录着10x年量级的时间跨度。这种关系为研究地层穿时性提供了重要的时间尺度参考,有助于更准确地把握地层的形成过程和演化历史。

时间如果没有空间就不能存在,时间和空间是不可分割的。在地层学中,时间界面总是发散和收敛,在地层记录中很少与层面保持一致。地层学中的穿时性问题是一个复杂而又重要的研究领域,它揭示了地层形成过程中的复杂性和多样性。穿时性地层的识别对地层对比、沉积环境重建以及油气勘探等具有重要意义,忽略穿时性可能导致错误的地层解释和地质模型。

本文第一作者系南京大学硕士研究生罗梦佳,文章中观点主要来自Gani 在2017年发表在Journal of Sedimentary Research上的文章:Mismatch Between Time Surface and Stratal Surface in Stratigraphy。

本文属作者认识,相关问题交流可通过邮箱[email protected]与作者联系。欲知更多详情,请进一步阅读下列参考文献。

参考文献:

[1] Gani MR, Mismatch Between Time Surface and Stratal Surface in Stratigraphy. Journal of Sedimentary Research, 2017; 87 (11): 1226–1234.

[2] Miall AD, The valuation of unconformities, Earth-Science Reviews, 2016, 163, 22-71.

[3] Schenck HG, Muller SW, Stratigraphic terminology. GSA Bulletin 1941; 52 (9): 1419–1426.

[4] 龚一鸣, 张克信主编, 2007. 地层学基础与前沿. 中国地质大学出版社, 武汉.

[5] 王龙, 张瑞, 华柑霖, 张磊. 2018. 从地层记录的时空有序性解读地层学发展. 沉积学报, 36 (06): 1059-1074.